Erdbeben bei Santorini: "Die Ägäis ist der Georisiken-Hotspot in Europa"

Andauernde Erdbeben besorgen die Menschen auf Santorini. Viele sind bereits geflohen, die Angst ist gross. Weshalb es vernünftig ist, die Insel zu verlassen und was derzeit geschieht erklärt Klaus Reicherter, Leiter des Instituts für Neotektonik und Georisiken an der Rheinisch-Westfälische Technischen Hochschule Aachen (RWTH Aachen), im Interview. Die Region gilt als europäischer Erdbeben-Hotspot. Der Grund liegt in der Geodynamik der Kontinentalplatten und der Geologie.

Quelle: Giorgostr, eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Der vulkanische Inselbogen im Ägäischen Meer: Teil dieses Bogens sind die Halbinsel Methana, die Inseln Milos, Santorini, Nisyros und Kos.

Was passiert gerade bei Santorini?

Klaus Reicherter: Es

gibt zwischen den Inseln Santorini und Amorgos seit einigen Tagen einen

Erdbebenschwarm, also viele Erdbeben unterschiedlicher Stärke. Momentan

geht das bis zur Magnitude 5,3.

Warum gerade dort?

Dort gibt es grosse Verwerfungen, also Brüche in der Erdkruste.

Santorini ist Teil des vulkanischen Inselbogens, der sich dort im

Ägäischen Meer befindet, dazu gehören die Halbinsel Methana, die Inseln

Milos, Santorini, Nisyros und Kos. Das ist ein Vulkanbogen mit aktiven

Vulkanen. Folglich ist auch Santorini ein Vulkan, der über der

abgetauchten afrikanischen Platte sitzt, die afrikanische Platte sinkt

dort unter die eurasische Platte ab. Hinter der abtauchenden Platte ist

die Erdkruste sehr häufig im Dehnungszustand. Also vorne direkt an der

Plattengrenze – im Bereich südlich von Kreta – herrscht Kompression und

weiter im Norden, wo die Vulkane momentan aktiv sind, wird gedehnt. So

werden dort Bedingungen für den Aufstieg von Magma geschaffen. Etwas

nördlich von Santorini liegt der Kolumbo Vulkan, ein zirka 400 Meter hoher

untermeerischer Vulkan, der bis fast unter die Wasseroberfläche reicht.

Seine Kammer enthält gerade ungefähr einen Kubikkilometer Magma in

einer Magmenkammer in zwei bis vier Kilometern Tiefe. Der Kolumbo hatte

in der Vergangenheit bereits massive Eruptionen, zum Beispiel 1649/1650.

Damals ragte der Vulkan über die Wasseroberfläche, und der der Eruption

folgende Tsunami verursachte große Zerstörungen in der Ägäis.

Es gab weitere Eruptionen, auch schon früher?

Ja. Santorini in seiner heutigen Form ist bei einer gewaltigen Eruption

vor rund 3600 Jahren entstanden, eine Eruption, die die gesamte

minoische Kultur ausgelöscht hat. Die Flutwellen des Tsunamis auf Kreta

waren damals 50 Meter hoch, wir finden auf dieser Höhe Bimsstein von

Santorini. Die Insel hat es damals förmlich zerrissen. Die griechischen

Kolleginnen und Kollegen forschen dort natürlich sehr intensiv, der

Vulkan ist unter dauerndem Monitoring, auch die RWTH ist dort unten

aktiv mit einem Forschungsprojekt meiner Kollegin Professorin Nicole

Richter und mir.

Was ist das für ein Projekt?

Das

Projekt heisst "MULTI-MAREX", es geht um Multi-Gefahren in der Ägäis, also

Vulkanausbrüche, Erdbeben und Tsunamis. Die RWTH übernimmt gemeinsam mit

dem Karlsruher Institut für Technologie den Onshore-Teil, wir

untersuchen die Vulkane und Tsunamiablagerungen an Land. Meine Gruppe

beispielsweise bohrt an den Küsten Griechenlands und untersucht, ob und

welche Tsunami-Ablagerungen und Spuren anderer Ereignisse es gibt. Und

auf Methana zum Beispiel haben wir seismische Stationen errichtet, um

die dortigen Vulkanaktivitäten zu untersuchen – zumeist sind das sehr

tieffrequente Erdbeben. Wir haben vor, mit dem Projekt-Konsortium dort

ein Living Lab, ein Reallabor, zu installieren. Da gehört es auch dazu,

vor Ort mit den Menschen zu reden und zu arbeiten. Dabei geht es auch um

Katastrophenschutz und Rettungsmassnahmen, zum Beispiel werden wir

gemeinsam mit den lokalen Autoritäten und dem Team des Kollegen

Professor Holger Schüttrumpf vom Institut für Wasserbau und

Wasserwirtschaft an der RWTH (IWW) Evakuierungsrouten und Schulungen im

Falle eines Tsunamis für die Region Kalamata entwickeln.

Aktuell wird in der Region Magnitude 5 bei den Erdstössen erreicht…

…was ordentlich ist. Aber es gibt noch keine grossen Schäden, es rüttelt

und rumpelt. Zum Vergleich: Das Beben von Roermond 1992 hatte eine

Richtermagnitude von 5,4, da waren die Leute hier in der Aachener Region

durchaus panisch.

Die Menschen fliehen.

Und das

ist das Beste, was sie tun können. An der Westseite mit der Steilküste

besteht die Gefahr von Felsstürzen, an der flachen Westseite mit den

Stränden die Gefahr von Tsunamis. So können wir im Zusammenhang mit dem

Vulkanausbruch von 1650 meterhohe Wellen an dieser Küste nachweisen. Im

Juli 1956 gab es eine Erdbebenserie mit Magnitude 7,7 und 7,2 – da gab

es über 50 Tote auf Amorgos im Norden von Santorini und Santorini

selbst, weil ein circa zehn Meterhoher Tsunami die Inseln getroffen hat.

Die Gefahr ist real?

Sehr real. Momentan gehen wir eher von einem grossen Erdbeben als einem

Vulkanausbruch aus. Dort gibt es einen tektonischen Graben, eine

Dehnungsstruktur. Da wir nun eine ganze Reihe von Vorbeben erlebt haben,

ist es sicherlich keine Überreaktion, Santorini zu verlassen.

Das letzte grosse Beben in der Region 1956 hatte eine Stärke von über 7…

…was ungefähr 1000-mal stärker wäre als die momentanen Beben, was die

Energiefreisetzung betrifft. Die Richter-Skala ist logarithmisch, das

bedeutet, zwischen 5 und 6 wird 32-mal mehr Energie freigesetzt und

zwischen 6 und 7 nochmal 32-mal mehr, also fast 1000-mal mehr zwischen 5

und 7. Zur Veranschaulichung und als Beispiel: Wenn ich eine rohe

Spaghetti-Nudel zerbreche, entspricht das Magnitude 5. Die relative

Energie, die ich benötige, um 32 Spaghetti zu zerbrechen, würde

Magnitude 6 entsprechen und Magnitude 7 würde entsprechend rund 1000

Spaghetti bedeuten. Klar ist, dass die Energie durch die bisherigen

5er-Beben noch nicht abgebaut wurde.

Lässt sich der Punkt bestimmen, an dem die Energie vorerst abgebaut ist?

Nein. Genau deswegen verlassen die Menschen die Insel auch, weil sie es

eben nicht wissen, und wir Forschende ein Erdbeben nicht vorhersagen

können.

Wie ist die Situation für die Menschen? Gibt es ein permanentes „Grundrumpeln“?

Nein, nicht kontinuierlich. Es ist nicht so, als sässe man in der U-Bahn

und es rumpelt permanent. Die Stösse kommen in Abständen, und bei

Magnitude 5 wackelt es schon ganz ordentlich, das spürt man deutlich.

Viele Menschen übernachten draussen oder in Autos, weil sie Angst vor

Trümmerteilen haben – die Situation ist schon sehr anstrengend und

belastend für die Menschen.

Weiss man, warum das jetzt passiert?

Die Krustendeformation dort ist riesig. Die Türkei wird um zirka 25

Millimeter pro Jahr nach Westen, also in die Ägäis hinein, gequetscht,

daher gab es dort vor zwei Jahren das starke Beben an der

ostanatolischen Störung – dort drückt die arabische Platte in die

eurasische Platte hinein. Die Türkei steckt wie ein Zwetschgenkern

zwischen dieser ostanatolischen, die Richtung Syrien und östliches

Mittelmeer geht, und der nordanatolischen Störung, die Richtung Istanbul

geht. Dann haben wir die eingangs angesprochene subduzierende Platte,

die sich unter Eurasien schiebt, die ein bisschen zurückrollt, weil sie

sehr alt ist, und dadurch eine zusätzliche Saugkraft entwickelt, die den

Prozess noch einmal verstärkt. Dort sind es fast 3,5 Zentimeter pro

Jahr, zum Vergleich: Bei den Störungen im Aachener Raum messen wir 0,1

Millimeter pro Jahr. Das Deformationsverhalten in der Region ist schon

gewaltig, die Ägäis ist der Georisiken-Hotspot in Europa. (Interview RWTH Aachen / mgt / mai)

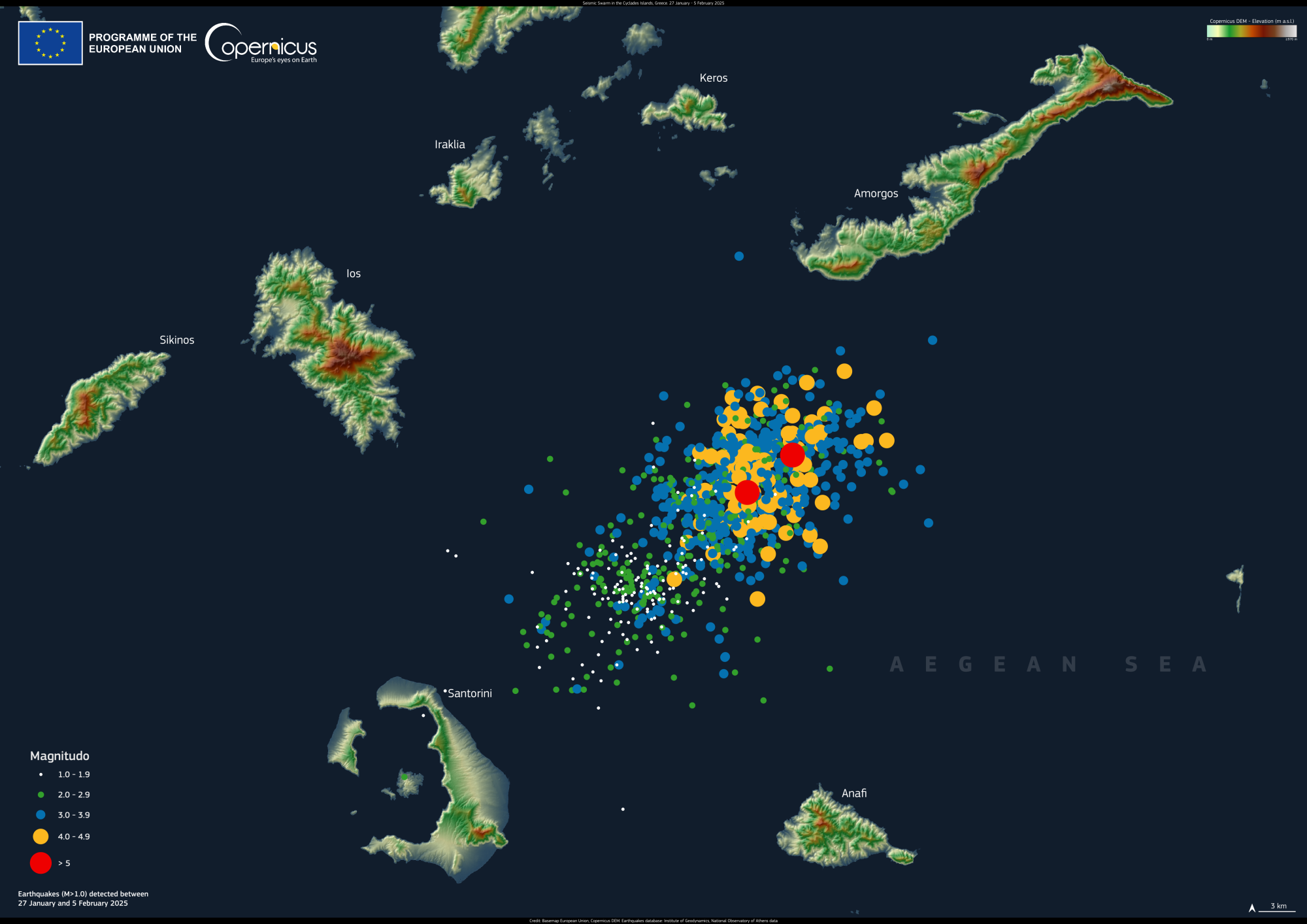

Quelle: Enthält modifzierte Daten von 2025, von Copernicus Sentinel, Attribution

Seit dem 27. Januar sind die Kykladeninseln von mehr als 1.000 Unterwasserbeben heimgesucht worden, von denen einige eine Magnitude von 5,0 überschritten. Die Epizentren der Erdbeben lagen hauptsächlich zwischen den Inseln Santorin und Amorgos. Die anhaltenden Erschütterungen haben Tausende von Menschen dazu veranlasst, Santorin zu verlassen. Etwa 6.000 Menschen haben die Insel mit Flugzeugen, Booten und Privatjachten verlassen. Am 3. Februar wurden Rettungsmannschaften eingesetzt, und die Behörden rieten den Bewohnern, Swimmingpools zu entleeren und Gebiete zu meiden, die aufgrund der steilen Klippen der Insel für Steinschlag anfällig sind. Die Datenvisualisierung, die auf Daten aus dem digitalen Copernicus-Höhenmodell beruht und erstellt worden ist, zeigt die geografische Lage des Erdbebenschwarms. Sie enthält auch Indikatoren für die Epizentren und Stärken der Erdbeben, die sich seit Beginn der Erdbebenkrise ereignet haben.