Rebound-Effekte: Homeoffice spart Energie – oder?

Die Digitalisierung spart in vielen Bereichen teilweise grosse Mengen Energie, führt aber gleichzeitig an anderen Stellen zu Mehrverbräuchen; dies wird Rebound-Effekt genannt. Eine neue Studie hat diese Mehrverbräuche für die Bereiche Homeoffice und Onlineshopping beschrieben und quantifiziert. Sie liefert damit Anknüpfungspunkte für gezielte Effizienzmassnahmen – z. B. mittels Smart Home-Anwendungen.

Quelle: Luke Peters/Unsplash

Neben dem Computer einen Drucker, vielleicht auch noch einen Scanner oder einen Shredder: Wer dauerhaft zu Hause arbeitet, braucht eine passende Büroausstattung, die in der Regel den Energieverbrauch erhöht.

Von Benedikt Vogel, im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)

Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Menschen ihren Arbeitsplatz vom Büro in die eigenen vier Wände verlagert. Parallel dazu hat das Einkaufen über Online-Plattformen zugenommen. Diese Entwicklungen wurden durch die Pandemie akzentuiert, allerdings stehen dahinter Trends, die seit Jahrzehnten zu beobachten sind. Treibende Kraft ist die rasante Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) seit dem späten 20. Jahrhundert.

Dünne Pendlerströme

Der Einsatz von IKT führt zu einem wachsenden Energieverbrauch, der immer wieder zu besorgten Diskussionen Anlass gibt, etwa bei Google-Suchen, Bitcoin-Mining oder Künstlicher Intelligenz, um nur drei Stichworte aus jüngerer Zeit zu nennen. Die Digitalisierung erlaubt aber zugleich auch erhebliche Effizienzgewinne, zum Beispiel bei Arbeitsprozessen oder bei der Energienutzung. In der Corona-Zeit waren diese Effekte mit Händen zu greifen: Die Verlagerung der Arbeitsplätze in die ei-genen vier Wände führte zu ungenutzten Bürogebäuden mit einem reduzierten Heizbedarf. Weitere Energieeinsparungen ergaben sich aus der Verringerung der Pendlerströme um zeitweise 75 und mehr Prozent. Das sparte Treibstoff und Strom in erheblichem Ausmass.

Auch wenn die Corona-Welle unterdessen hinter uns liegt: Das Homeoffice hat sich in weiten Teilen des Dienstleistungssektors etabliert und scheint die Arbeitswelt dauerhaft zu prägen. Damit verbundene Energie-Einsparungen dürften längerfristig erhalten bleiben. Während einerseits im Büro gespart wird, ergeben sich anderseits im Homeoffice entsprechende Mehrverbräuche. Diese sogenannten Rebound-Effekte haben mehrere Ursachen, darunter die neue Computer- und Büroinfrastruktur (inkl. Videokonferenzen) im trauten Heim, oder der höhere Energieverbrauch insbesondere für Heizung und Beleuchtung (wobei wegen der Büronutzung tendenziell auch eine grössere Wohnfläche beansprucht wird).

Wer im Homeoffice arbeitet, muss zwar nicht pendeln, aber Transportdienste, die früher auf dem Arbeitsweg erledigt wurden wie Kinder zur Schule bringen, Fitnessstudio oder Einkauf, müssen trotzdem erledigt werden. Hinzu kommt ein Rebound-Effekt, der weniger offensichtlich ist: Menschen, die im Homeoffice arbeiten, tendieren dazu, längere Pendlerwege in Kauf zu nehmen und daher weiter weg von der Arbeit zu leben (wobei unklar ist, ob der längere Arbeitsweg tatsächlich eine Folge der Arbeitsmöglichkeit zu Hause ist, oder ob es so ist, dass sich Menschen mit einem längeren Arbeitsweg eher für Homeoffice entscheiden).

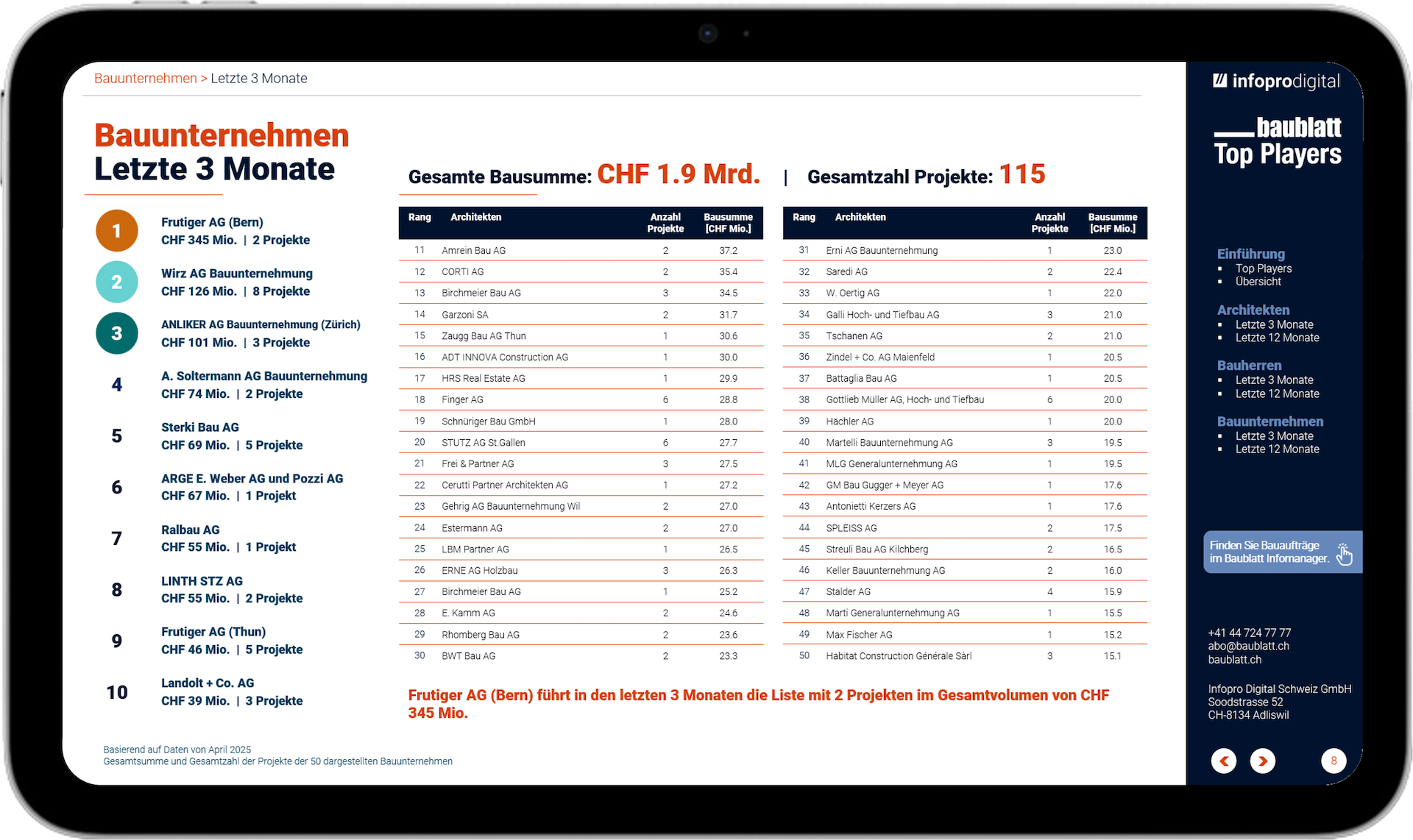

Quelle: BFE-Schlussbericht

Darstellung der Einsparungen (oberster Pfeil) und der Rebound-Effekte (mittlerer und unterer Pfeil) von Telearbeit. Die Grafik ist als schematisch zu verstehen: Die Rebound-Effekte von Telearbeit können in der Realität geringer (Pfeil Mitte) oder grösser (Pfeil unten) als die Einsparungen sein. Entsprechend ergibt sich ein positiver oder ein negativer Nettoeffekt. Das tatsächliche Gewicht der Rebound-Effekte hängt von zahlreichen technischen, ökonomischen und sozialen Faktoren ab.

Digitalisierung an sich braucht wenig Energie

Vlad Coroama˘, Inhaber und Principal Researcher des Roegen Centre for Sustain-ability GmbH (Zürich), hat die Rebound-Effekte von Teleworking (Homeoffice) in einer Studie quantifiziert. Zu diesem Zweck wertete er 91 Untersuchungen aus, die seit den 1970er Jahren, vor allem aber seit der Jahrhundertwende weltweit zu diesem Thema verfasst wurden. Das Bundesamt für Energie hat die wissenschaftliche Arbeit, die im Herbst 2024 abgeschlossen wurde, finanziell unterstützt. Studienautor Coroama˘ quantifiziert die Rebound-Effekte nicht in Form von Energie, sondern in Form von Treibhausgas-Emissionen.

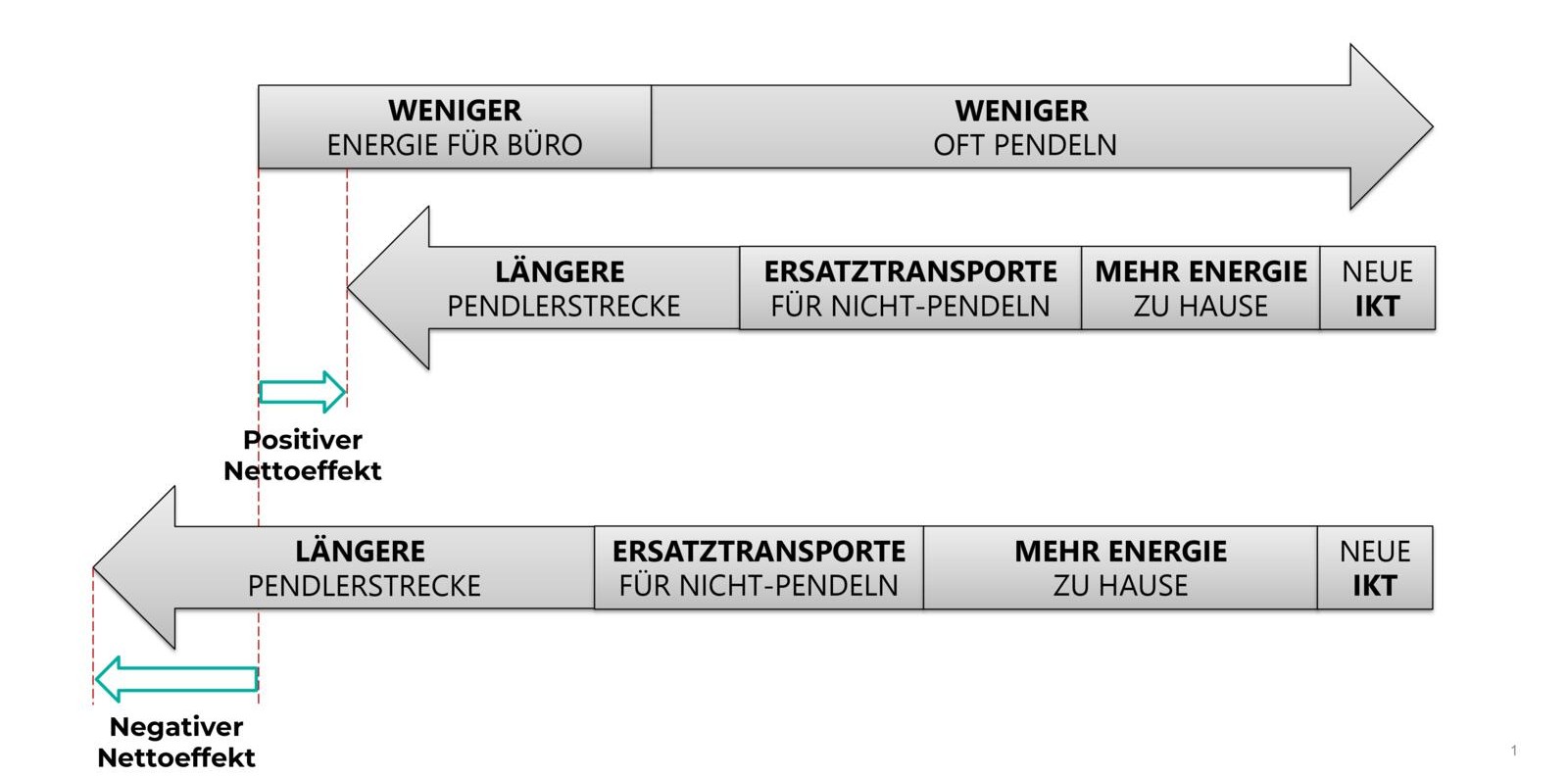

Er schätzt die Summe der Rebound-Effekte einer im Homeoffice tätigen Person (durchschnittlich zwei Homeoffice-Tage pro Woche) auf jährlich durchschnittlich 610 kg CO2eq. Das entspräche ungefähr 12 Prozent der durchschnittlichen Treibhausgas-Emissionen einer Schweizerin bzw. eines Schweizers (ohne Einbezug der grauen Emissionen aus Importprodukten). Die Detailauswertung (siehe nächste Grafik) zeigt: Der spezifische Rebound-Effekt aufgrund des Mehrverbrauchs durch die zusätzliche heimische IKT-Infrastruktur ist dabei vergleichsweise gering. «Wer den persönlichen Fussabdruck verringern will, hat z. B. beim Rindfleischkonsum oder beim Fliegen viel grössere Hebel als in der IKT», sagt Coroama˘. Deutlich grösser ist der Rebound-Effekt aufgrund der höheren Verbräuche von Heizung und Licht, gefolgt von längeren Pendlerwegen und Ersatztransporten.

Quelle: BFE-Schlussbericht

Quantitative Abschätzung der Rebound-Effekte von Telearbeit auf der Grundlage der ausgewerteten Studien. Das Ergebnis ist nicht als Abbild der Schweizer Verhältnisse, sondern als globaler Durchschnitt zu verstehen.

Telearbeiter pendeln weiter

Interessant wäre zu wissen, welche Ein-sparungen durch die Verlagerung der Arbeit vom Büro ins Homeoffice erzielt wurden und ob die Rebound-Effekte diese Einsparungen konterkarieren. Diese Frage war allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Studie und kann somit nicht schlüssig beantwortet werden. Coroama˘ verweist in diesem Zusammenhang aber auf eine 2019 publizierte Studie zur Telearbeit in der Schweiz, die auf dem Mikrozensus 'Mobilität und Verkehr' beruht. Dafür werden alle fünf Jahre rund 55 000 Haushalte befragt. Demnach nahm der wöchentliche Pendlerweg von Büroarbeitern zwischen 2010 und 2015 nur minimal zu (von 15,7 auf 16,1 km), jener von Telearbeitern hingegen deutlich (von 20 auf 24,6 km). Die Auswertung zeigt, dass die wöchent-liche Pendlerdistanz bei Telearbeitern grösser ist als bei Büroarbeitern. In diesem Fall ist der Rebound-Effekt (Bereitschaft zu längerem Pendlerweg) sogar grösser als die Einsparung durch das Homeoffice.

Coroama˘ rät zu einer differenzierten Betrachtung. «Rebound-Effekte schmälern die Einsparungen, die mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen aus dem Büro in die Privatwohnung einhergehen. In der Schweiz fallen die Rebound-Effekte aber geringer aus als in anderen Ländern, weil hier ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr besteht.» So zeigen Zahlen aus dem vergangenen Jahrzehnt, dass Menschen, die einen längeren Arbeitsweg haben bzw. in Kauf nehmen, nicht verstärkt auf das Auto setzen. Vielmehr ist der Anteil des Autos zur Bewältigung der Pendlerstrecke relativ konstant. Zusammenfassend hält Vlad Coroama˘ fest: «In verschiedenen Ländern mit abweichenden Infrastrukturen und Gepflogenheiten sowie individuell unterschiedlichen Lebenssituationen sind Einsparungen und Rebound-Effekte verschieden stark ausgeprägt. Welcher der beiden Faktoren am Ende stärker ins Gewicht fällt, muss für den jeweiligen Fall untersucht werden. Fest steht, dass wegen verschiedener Rebound-Effekte das Einsparpotential meist schwächer ausfällt als man zunächst vermuten könnte.»

Quelle: Benedikt Vogel

Wer im Homeoffice arbeitet, pendelt weiter. Wie stark die zusätzliche Pendlerstrecke den ökologischen Fussabdruck verschlechtert, hängt stark von der Verkehrsinfrastruktur und -kultur ab. Werden CO2-arme Verkehrsmittel wie Velos genutzt, ist der Rebound-Effekt gering.

Quelle: Sakarin Sukmanatham/rawpixel

Smart-Home-Anwendungen etwa zur Heizungssteuerung können herangezogen werden, um die negativen Auswirkungen von Rebound-Effekten zu vermindern.

Aufklärung für Telearbeiter

Rebound-Effekte sind nicht unveränderlich. Wer sie kennt und ihr Gewicht einschätzen kann, der hat auch ein Instrument zur Hand, um ihnen entgegenzuwirken, wie Vlad Coroama˘ bemerkt: «Die IKT sind zwar der Auslöser der Rebound-Effekte, aber diese liegen überwiegend ausserhalb der für die Telearbeit genutzten IKT. Die Massnahmen, um den massgeblichen Rebound-Effekten entgegenzusteuern, liegen somit gleichermassen nicht im Optimieren der genutzten IKT.» Die wichtigsten Anknüpfungspunkte sind Beheizung und mitunter auch die Kühlung der Wohnung.

Hier besteht ein wichtiges Einsatzgebiet für Smart-Home-Anwendungen, die sicherstellen können, dass nur die Zimmer geheizt bzw. gekühlt werden, die man tagsüber tatsächlich benutzt. «Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Küche erst für das bevorstehende Mittagessen auf Komforttemperatur geheizt wird, wobei die KI ermittelt, wann in dem Haushalt ungefähr gegessen wird», sagt Coroama˘. «Und falls das Essen per Uber Eats bestellt wurde, kann auf die Beheizung der Küche vielleicht ganz verzichtet werden.» Der Wissenschaftler regt überdies Aufklärungskampagnen an, die speziell auf den Einfluss der Lebensumstände von Telearbeitern auf den erhöhten Energieverbrauch gemünzt sind.

- Der englischsprachige Schlussbericht zum Projekt «Rebound-Effekte veränderter Einkaufs- und Berufspendlergepflogenhenheiten» ist abrufbar unter: www.aramis.admin.ch

- Weitere Fachbeiträge über Forschungs-, Pilot-, Demonstrations- und Leuchtturmprojekte im Bereich Elektrizitätstechnologien finden Sie unter: www.bfe.admin.ch/ec-strom

Quelle: BFE-Schlussbericht

Schwer greifbare Effekte des Onlineshoppings

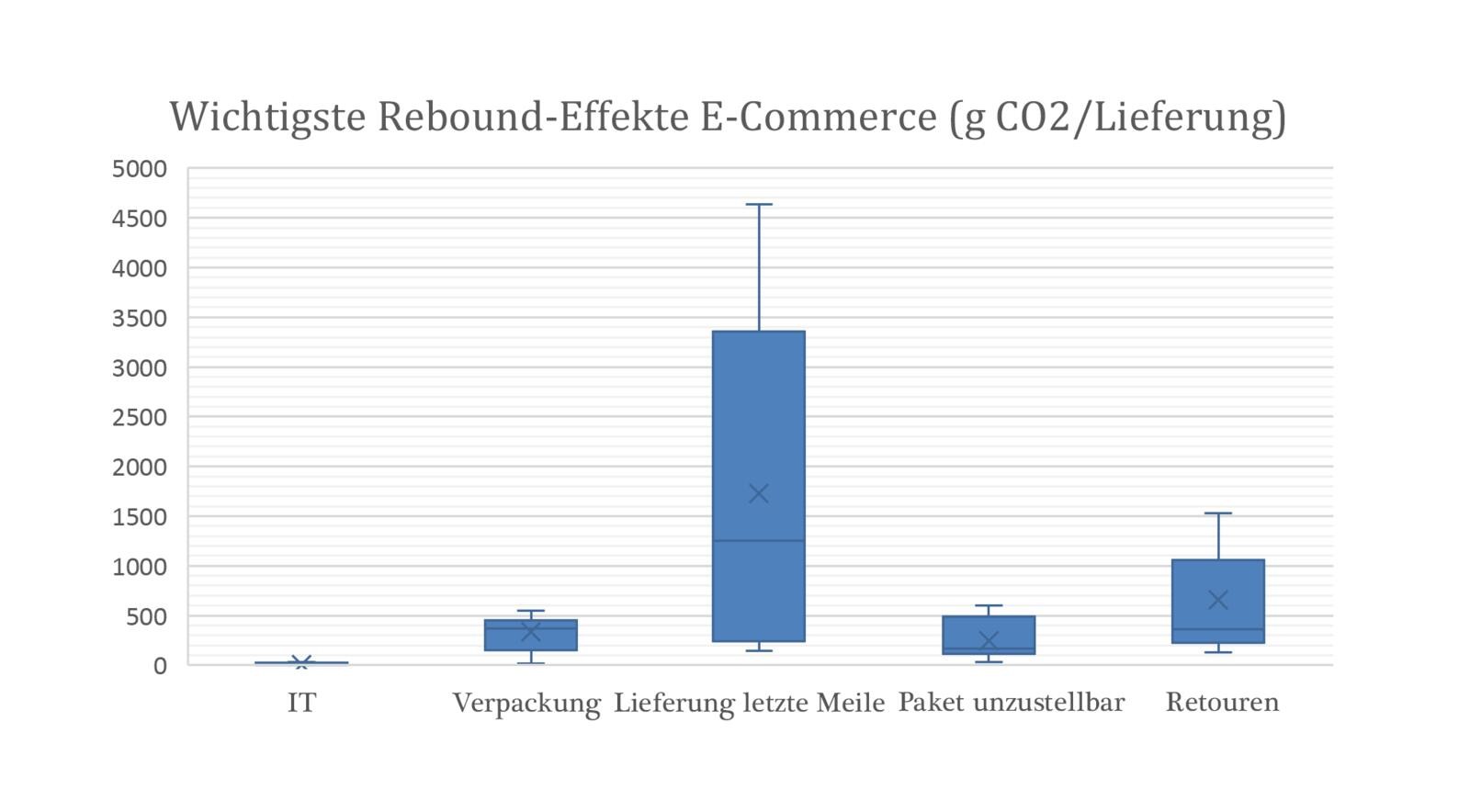

Die im Haupttext vorgestellte Studie hat neben dem

Teleworking auch das Onlineshopping (E-Commerce) untersucht. Auch hier sind

mehrere Rebound-Effekte zu beobachten (vgl. Abbildung 05), verursacht durch

Auswahl- und Bestellvorgang, Transportverpackung, Hauslieferung, unzustellbare

Lieferungen und Retouren. Nach Abschätzung der Studie belaufen sich die

jährlichen Rebound-Effekte pro Schweizer Haushalt auf durchschnittlich 111 Kilo

CO2eq. «Insgesamt sind Rebound-Effekte für E-Commerce und Teleworking ähnlich gross

und belaufen sich auf einige Kilogramm CO2 pro Online-Einkaufsvorgang bzw.

Telearbeitstag», hält der Schlussbericht des BFE-Projekts fest.

Während die Rebound-Effekte von Telearbeit relativ klar abgrenzbar und leichter zu verstehen sind, treten allerdings beim Onlineshopping spezifische Effekte auf, die sich nur schwer erfassen und quantifizieren lassen. Dazu hält der Projektschlussbericht fest: «Für den elektronischen Handel gibt es noch weitere, recht subtile, schwer zu erfassende und zu kontrollierende Ursachen für den Rebound: die konsumfördernde Wirkung der erhöhten Bequemlichkeit und der neuen Marketingkanäle; die interkontinentalen, oft flugzeuggestützten Lieferungen und Rücksendungen, die durch die neuen Vertriebsplattformen (wie z. B. Temu) ermöglicht werden; und die hohe Zerstörungsrate der zurückgesandten Artikel, die sich sowohl aus der hohen Rücksendequote des elektronischen Handels als auch aus der Unverkäuflichkeit schnell veralteter Waren wie Fast Fashion und Elektronik ergibt.» In diesem Bereich drohen somit Rebound-Effekte, deren Ausmass und Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt noch offenbleiben.