Stadtplanung in Mannheim: Quadrate statt Strassenschilder

Der Mangel an Strassennamen lässt Touristen in Mannheim gern verzweifeln. Für die Mannheimer selbst ist seit 400 Jahren alles klar – sie müssen nur das Alphabet beherrschen und Westen und Osten auseinanderhalten können.

Mannheim tickt ein wenig anders als der Rest Europas. Die Innenstadt kommt seit Jahrhunderten fast gänzlich ohne Strassennamen aus. Was für Mannheimer eine sonnenklare Adresse ist, sorgt bei Auswärtigen erst einmal für Verwirrung.

Man adressiert die Post an A 6, 2 oder U1, 3. Für Mannheimer ist damit alles klar. Die besten Adressen in Mannheim liegen traditionell in A. Schickt Sie jemand nach I oder Y, so hat er sich einen Scherz mit arglosen Touristen erlaubt. I und Y gibt es in Mannheim nicht.

Die komplette Altstadt besteht aus systematisch mit Buchstaben und Zahlen durchnummerierten Vierecken. Dreh- und Angelpunkt der in der Blütezeit des Feudalismus im frühen 17. Jahrhundert angelegten Stadt ist das Schloss. Die zentrale Achse, die Breite Strasse, die schnurgerade vom Schloss zum Neckar führt, fungiert als Scheitel des Nummerierungssystems.

«Mannheimer ABC»

Ulrich Nieß, Leiter des Stadtarchivs «Marchivum», erklärt das System, oder wie er es nennt, das «Mannheimer ABC», offensichtlich nicht zum ersten Mal: «Die Quadratreihen, die an die Westseite des Schlosses grenzen, sind die A-Quadrate. A1 schliesst direkt westlich an der Breiten Strasse an, es folgen A2, A3 und so fort. Die dahinter folgende Reihe ist B, so geht es aufsteigend bis zu den K-Quadraten, die an den Neckar grenzen. Danach springt die Nummerierung zurück zur Schlossfassade und beginnt auf der Ostseite der Breiten Strasse von neuem.»

Die L-Quadrate liegen neben den A-Quadraten an der anderen Seite der Breiten Strasse. Am Neckar endet die Nummerierung mit U. Die einzelnen Häuser in den Blöcken sind dann wiederum rund um den Block durchnummeriert. Im Osten im Uhrzeigersinn, im Westen gegenläufig. Alles klar?

Als sich die Stadt im 19. Jahrhundert auf Gebiete jenseits des Neckars ausdehnte, versuchte man, die Nummerierung weiterzuführen. Der Erfolg war mässig. «Man versuchte sich an Z-Quadraten. Als die Buchstaben ausgingen, behalf man sich mit ZA, ZB und so fort. Irgendwann blickte keiner mehr durch, und man setzte ausserhalb der Altstadt doch lieber auf Strassennamen», berichtet Nieß.

Quelle: zvg/Marchivum, Mannheim

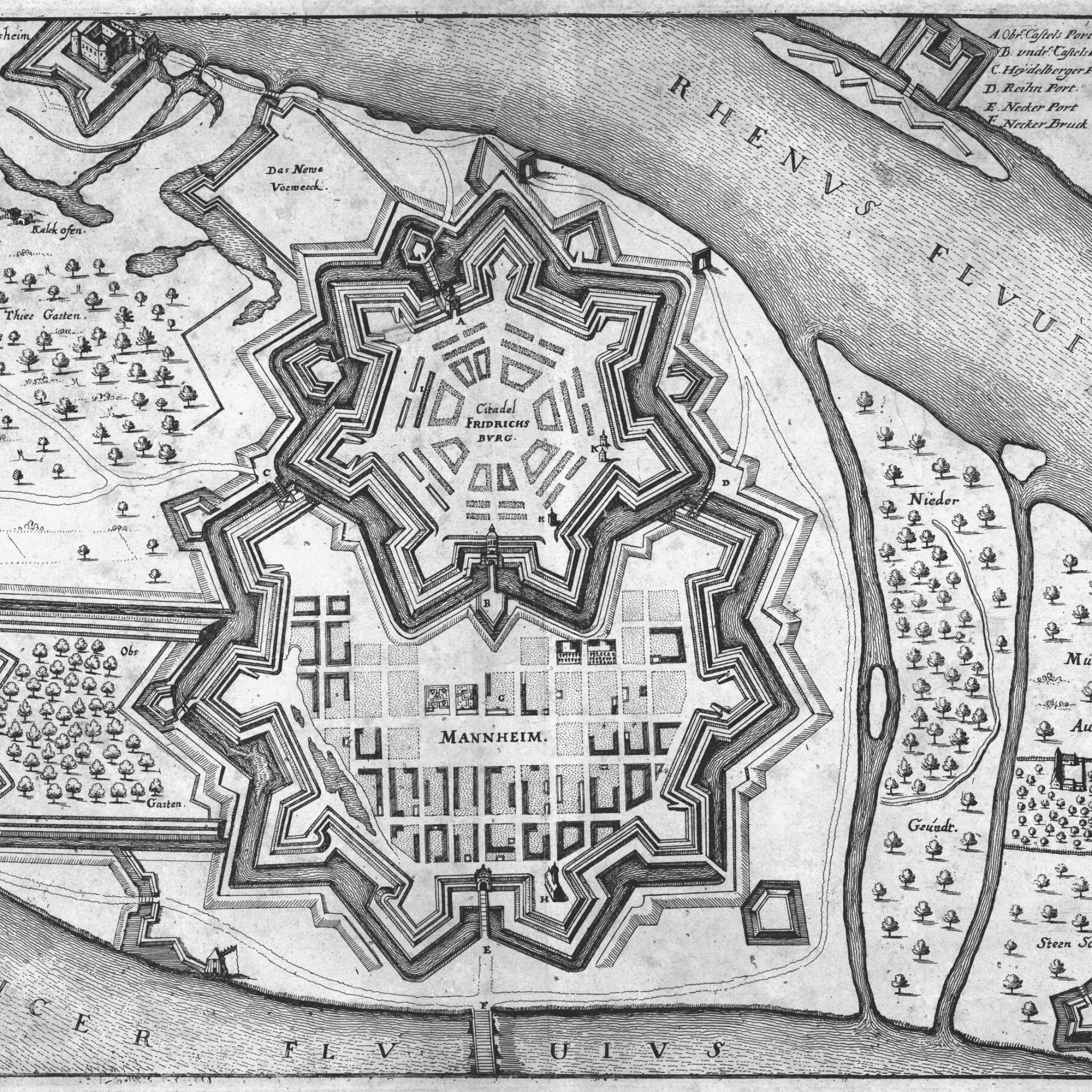

Stadtplan von 1645 nach Matthias Merian. Er zeigt den Zustand von 1622, als die Tilly-Armee Stadt und Festung eroberte. Der Festungsstern hat kurze Wallseiten, die den Angreifern wenig Angriffsfläche bieten.

Gottgefällige Stadt

Von selbst entsteht solch ein Grundriss natürlich nicht. Der Absolutismus hatte ebenso seine Hände im Spiel wie die Theorien der Renaissance und des Frühbarock darüber, wie eine gottgefällige Stadt auszusehen habe.

Die Nähe zu Frankreich sorgte dafür, dass es in der Gegend immer wieder zu Kriegen kam. Kurfürst Friedrich IV von der Pfalz wollte sich ein Denkmal setzen, indem er an diesem strategisch an der Mündung des Neckars in den Rhein gelegenen Ort eine Festung samt Stadt vom Reissbrett bauen liess.

1606 begann der Bau der Zitadelle. Dazu riss man zuallererst ein mehr als tausendjähriges Dorf ab, um den Baugrund frei zu machen. Immerhin wurde sein Name auch für die neue Stadt verwendet. Den Dörflern mag das wenig geholfen haben.

Die Idee des Kurfürsten war, vermögende Glaubensflüchtlinge zu locken. Nieß: «Diese Migranten, oder wie die zeitgenössische pfälzische Propaganda sie nannte, die «Menge frommer Leute», also Hugenotten aus Frankreich und Calvinisten aus dem spanisch regierten Flandern und Wallonien, sollten Steuerfreiheit über zwanzig Jahre bekommen. Zudem versprach man die Freiheit, ihren Glauben auszuüben. Baumaterial fürs Haus wurde auch noch gestellt.

Allerdings versprachen auch andere Städte ähnliche Privilegien, und so schleppte sich das Ganze doch deutlich länger hin als erhofft. Nach dem Dreissigjährigen Krieg durften daher auch Juden und Katholiken kommen, diesmal akzeptierte man «alle ehrlichen Leute aller Nationen», und so füllte sich die Stadt dann doch. Ein Hospital baute man keines, um nur ja keine Armen anzulocken. Das Zusammenleben funktionierte, so Nieß, über lange Zeit erstaunlich konfliktarm.

So symmetrisch wie möglich

Regelmässig wurde die Pracht durch Kriege dem Erdboden gleich gemacht, wenn wieder einmal jemand die Stadt eingenommen hatte. Die hatte nämlich von Anfang an einen Schönheitsfehler: Sie hatte zwar lange und teure, da aufwendige Stadtmauern, war aber nur schwer zu halten.

Das erklärt sich aus dem Ehrgeiz der damaligen Zeit, eine gottgefällige Stadt zu errichten. Eine solche musste so symmetrisch wie möglich sein. Zudem gab es bereits damals engagierte Diskussionen darüber, wie die ideale Stadtplanung aussehen solle.

Die Argumente waren natürlich andere als heute. Ein Ideal war, nach dem Insulae-System der Römer schachbrettartig Wohnblöcke zu errichten. Das andere Ideal sah vor, die gottgefällige Stadt mit radialen Strassen auszustatten.

Diese führten wie die Speichen eines Rades zum Zentrum, in dem natürlich eine Kirche stand. Eine solch gottgefällig angelegte Stadt würde, so hoffte man, auch besonderen Schutz von oben geniessen und den Protestanten ein Bollwerk gegen die Habsburger und somit den Papst sein.

In Mannheim verfiel man also auf den Gedanken, beides zu kombinieren. Die Bürgerstadt sollte aus rechtwinklig angeordneten Häuserblöcken bestehen. Das erlaubte eine ideale Ausnutzung der Flächen besser als die Radialstadt.

Die Festungsstadt, die Friedrichsburg, wurde dennoch radial angelegt. Schon um den Soldaten im Verteidigungsfall kurze Wege zu garantieren. Ungewöhnlich war, dass man beides mit ausgedehnten Bollwerken zu einem zweigeteilten Ganzen verzahnte.

Nieß fasst die Tücke zusammen, die das mit sich brachte: «Was auf dem Papier wunderbar gottgefällig wirkt, erwies sich bald schon als problematisch. Die ausgedehnten Festungsanlagen waren sehr teuer. Die Fronarbeiten gingen mühsam voran, und die Staatskasse war bald so leer, wie sie nur sein konnte, und blieb es lange.»

Quelle: Alexandra von Ascheraden

Ein typisches Mannheimer Strassenschild: Zahlen und Buchstaben genügen.

Immer wieder zerstört

Wegen der schwierig zu verteidigenden Bollwerke wurde Mannheim also immer wieder eingenommen und zerstört. Wurde die nur schlecht von Bürgerwehren verteidigte Stadt erobert, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Zitadelle fiel. Sie war nur geringfügig höher als die Stadtmauern und nach dem Fall der Stadt automatisch vom Nachschub abgeschnitten.

Das Schlimmste aber: Den verteidigenden Soldaten fehlte, anders als bei den üblichen Festungsbauten, schlicht das freie Feld, um gezielt auf die feindlichen Soldaten zu schiessen. Die konnten sich bequem zwischen den Häusern verschanzen.

Dennoch wurde die Stadt immer wieder aufgebaut, ohne den Grundriss gross zu ändern. Als man Anfang des 18. Jahrhunderts wieder einmal am Wiederaufbau war, umschloss man das Ganze nur noch mit einer einzigen Stadtmauer. Statt der Zitadelle errichtete man eine Residenz.

System mit Subunternehmern

Eine aus der Not geborene Neuerung bei diesem Wiederaufbau sollte im Bausektor bis heute Schule machen. Der französische Sonnenkönig hatte nämlich 1688 ein besonders gründliche Zerstörung der Stadt befohlen, es sollte «kein Stein auf dem anderen bleiben», wie Nieß zitiert. Und so verheerend kam es auch.

Entsprechend schleppend verlief der Wiederaufbau. Viele Bürger weigerten sich, zurückzukehren. So schlug der Leiter der Festungsarbeiten, der Spanier de Robiano vor, die Arbeiten auf Lose für einzelne Bauabschnitte zu verteilen. Submissionsplakate luden ein, sich als «Entrepreneur» um Aufträge zu bemühen. Es wurde ein System mit Subunternehmern geschaffen, wie wir es bis heute kennen.

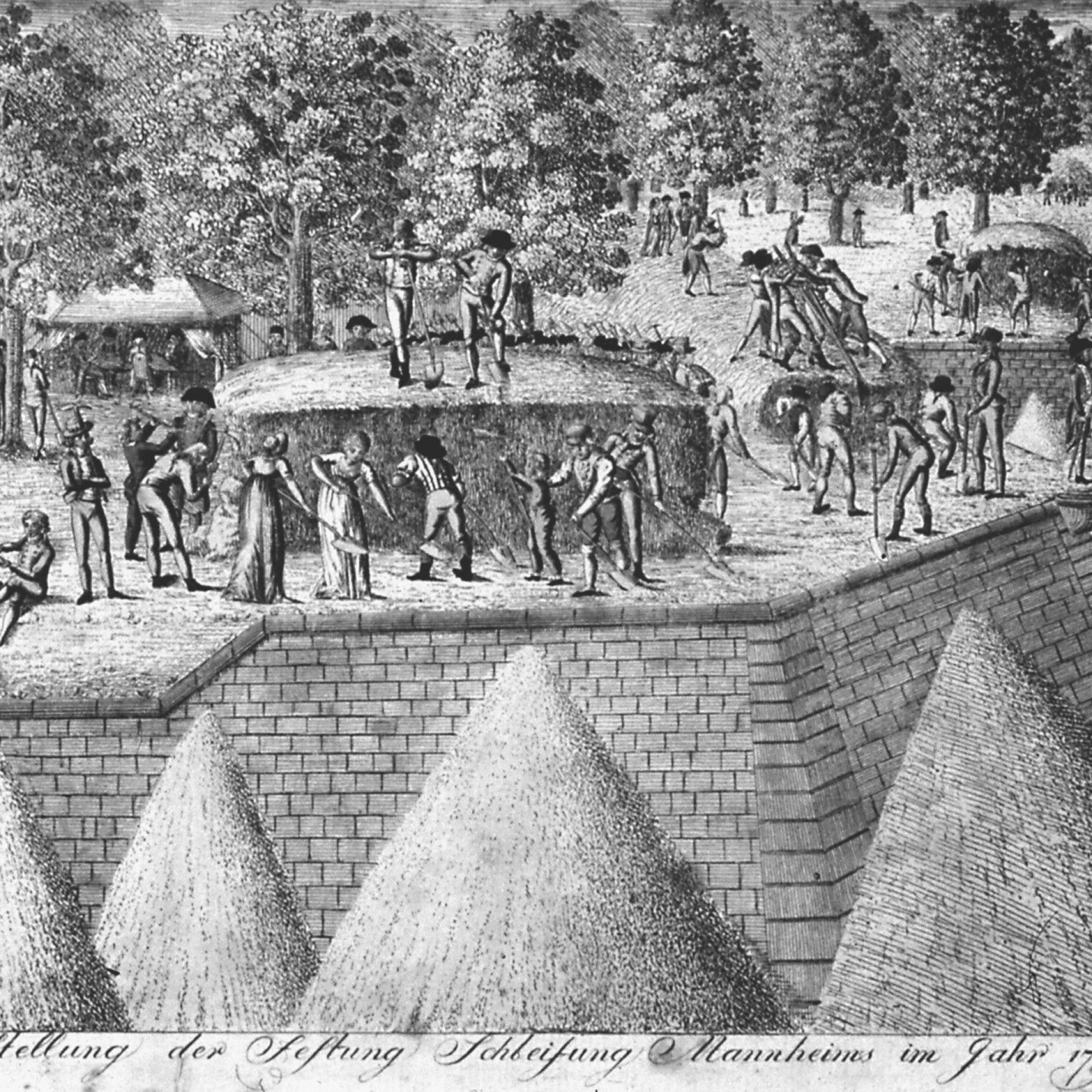

Quelle: zvg/Marchivum, Mannheim

Was einst in Fronarbeit errichtet wurde, sollte 200 Jahre später wieder abgerissen werden. Die Radierung von 1799 zeigt, dass auch zur Schleifung zahlreiche Arbeitskräfte nötig waren. Er zog sich über 20 Jahre hin.

Dennoch waren die Kassen leer, und der Aufbau schleppte sich dahin. Endlich folgte der Kurfürst dem Wunsch des Stadtrats, Festung und Stadt zusammenzulegen. Jetzt konnten sich die Quadrate bis an den Rhein fortsetzen. Im südlichen Drittel entstand ab 1720 das Schloss. Es zählt zu den grössten in Mitteleuropa und wird heute von der Universität genutzt.

1795 wurde wieder einmal fast alles zerstört, diesmal von den Österreichern. Danach beschloss man endlich, die im Unterhalt exorbitant teuren Stadtmauern abzutragen. Der modernen Kriegstechnik waren sie ohnehin nicht mehr gewachsen.

Es dauerte über 20 Jahre, bis der Abbruch geschafft war. Auch er verschlang Unsummen. Rund um Mannheim entstanden Gärten, die die Stadt im Zuge der Rheinromantik zu einem Tourismusziel machten. Die aufkeimende Industrialisierung liess die romantische Einbettung ins Grün verschwinden. Die Quadrate aber blieben.

Quadrate, die keine sind

Im 2. Weltkrieg wurde die Industriestadt dann derart stark bombardiert, dass man darüber nachdachte, beim Neuaufbau endlich von den Quadraten abzulassen. Daraus wurde nichts. Nieß berichtet: «Es stellte sich bald heraus, dass sich die Quadrate natürlich auch im Untergrund fortsetzten. Alle erhalten gebliebenen Versorgungsleitungen waren schliesslich entlang der Quadrate verlegt. So musste man schliesslich einsehen, dass es einfacher war, das schon Vorhandene zu nutzen.» Ein Glück für Mannheim, dass man sich nicht wie in Stuttgart entschloss, autofreundliche Schneisen durch die Ruinen zu schlagen, findet Nieß zu Recht.

Auch wenn Mannheim sich heute im Marketing konsequent «Quadratestadt» nennt – Quadrate gibt es so gut wie keine, fast alle Häuserblöcke sind rechteckig oder rhombenförmig. Was macht das schon? Auch Manhattan und Washington, D.C. bestehen aus rechteckigen Häuserblocks. Wer wird das schon so eng sehen.