Eine Lebensraumkarte der Schweiz aus Luftaufnahmen von 1946

Wie sah die Landschaft der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Wo konnte sich die Natur ausbreiten, wo wurde Getreide und Gemüse angebaut, wo gediehen Obstbäume? Ein Team der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) hat ein Modell entwickelt, das auf Luftbildern jener Zeit basiert und Lebensräume identifizieren und so dem Erhalt der Biodiversität dienen kann.

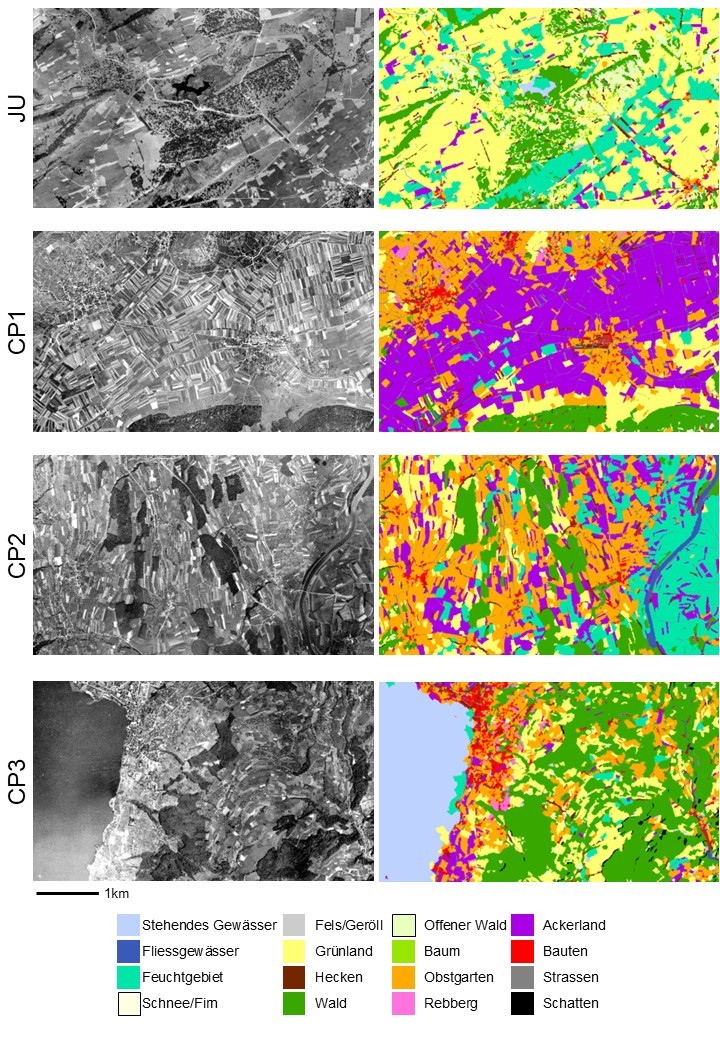

Quelle: (Fotos (links): SWISSIMAGE HIST 1946 / swisstopo; Karten (rechts): WSL)

Das neue Modell kann auf Bildern in schwarz/weiss verschiedene Lebensraumtypen identifizieren und sie so in historische Lebensraumkarten umarbeiten.

Vielerorts hat das Gesicht der Schweiz nur noch wenig etwas mit jenem der Nachkriegszeit gemein: Flurbereinigungen, Autobahnen und Zersiedelung haben in wichtigen Lebensräumen von Tieren und Pflanzen ihre Spuren hinterlassen, sie haben sie je nach dem zerstückelt oder gar ganz vernichtet.

Doch wie gross sind diese Veränderungen im Vergleich zu heute? «Diese Frage wird uns oft gestellt», sagt Bronwyn Price von der WSL-Gruppe Fernerkundung. Sie hat mit ihrem Team ein Computermodell entwickelt, das sichtbar machen kann, wo welche Lebensräume in den 1940er-Jahren wie stark verbreitet gewesen sind und mit dem eine historischen Lebensraumkarte erstellt werden kann.

Obstgärten und Rebberge

Die aktuelle Grundlage für das Modell: von der US Army 1946 aufgenommene, seit 2019 öffentlich zugänglichen Luftbilder. Sie werden vom Modell gewissermassen in digitale Lebensraumkarten übersetzt. Um dies zu ermöglichen, mussten Price und ihre Kollegen zunächst testen, ob sich mit Hilfe der historischen Schwarz-Weiss-Bilder die Verbreitung der damaligen Lebensräume überhaupt darstellen lässt. Dafür wählten sie acht sehr unterschiedliche, für die Schweiz typisches Regionen aus. «Insbesondere Obstgärten und Rebberge sind interessant, da sich ihre Fläche seit 1946 stark verändert hat», erklärt Price. Dann wurde das Computermodell mit ergänzenden Daten wie historischen Karten, Informationen zu etwa Topografie und Klima der jeweiligen Region sowie mit Fachwissen gefüttert und daraufhin trainiert, die Luftaufnahmen auszuwerten. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappte es schliesslich.

Solches Wissen ist wichtig für den Naturschutz: «Manchmal kommen Arten ausserhalb ihrer angestammten Lebensräume vor, an Stellen, an denen man sie nicht erwartet», führt Price aus. «Auf einer Lebensraumkarte, die den historischen Zustand zeigt, kann man dann schauen, ob an dieser Stelle früher vielleicht der ‘richtige’ Lebensraum existierte und die Art einfach noch nicht verschwunden ist.» - Dieses Phänomen nennen Fachleute «Aussterbeschuld». Eine historische Lebensraumkarte könnte dabei helfen, solche ‘Schulden’ zu identifizieren und damit helfen, bedrohte Populationen zu unterstützen.

70 Jahre Schweizer Landschaft im Wandel

Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (Bafu) hat Price mit ihrem Team auch die digitalen Lebensraumkarte der Schweiz entwickelt. Sie kann mit der historischen Karte verglichen werden. Allerdings unterscheidet die 1940er-Jahre-Karte laut Price zurzeit weniger Lebensraumtypen als die aktuelle.

In einem Folgeprojekt arbeiten Forscherin und ihr Team daher bereits daran, das Modell weiter zu verbessern. So soll etwa eine Künstliche Intelligenz lernen, die Umgebung von ‘unklaren’ Objekten auf den Bildern – etwa einzelnen Bäumen oder Gebäuden – bei der Identifikation mit einzubeziehen. Weiter ist vorgesehen eine historische Lebensraumkarte für die ganze Schweiz erstellen – und das nicht nur für 1946, sondern Dank neuer Bildquellen auch für spätere Daten. Dies soll es möglich machen, Muster und Trends in den Veränderungen der Lebensräume der Schweiz in den vergangenen siebzig Jahren zu untersuchen. (mgt/mai)