So finden Gemeinden die passende Anlage zur Regenwasser-Behandlung

Mit welcher Infrastruktur lassen sich Belastungen und Verunreinigungen aus Regenwasser entfernen? Eine neue Liste mit geprüften und empfohlenen Anlagen erleichtert es Gemeinden, Kantonen und Planern, das richtige Produkt zu finden.

Quelle: Mall GmbH

Einbau eines Sickertunnels im zürcherischen Stammheim. Das von umliegenden Dachflächen stammende Regenwasser kann dort nach und nach versickern.

Von Prasanna Iyadurai*

Auch im Sommer 2024 fiel vielerorts in der Schweiz heftiger

Niederschlag. Solche Starkregenereignisse dürften durch die Klimaerwärmung noch

häufiger und intensiver werden. Für Städte und Gemeinden bedeutet dies, dass

sie den Umgang mit Regenwasser und Trockenperioden sowie die dafür nötige

Infrastruktur auf die künftigen Realitäten vorbereiten müssen.

Versickern statt ableiten

Bezüglich des Umgangs mit Regenwasser gilt heute: In erster

Priorität soll es vor Ort versickert und zur Bildung von Grundwasser genutzt

werden. Nur wenn das nicht möglich ist, wird es in ein Oberflächengewässer

oder die Kanalisation abgeleitet. Dieser Ansatz entspricht auch der Grundidee

des Schwammstadtkonzepts, das fordert, dass Regenwasser möglichst dezentral

zurückgehalten und versickert wird (siehe Kasten «Schwammstadt»). Dies

entlastet nicht nur die Kanalisation respektive die Gewässer, sondern ist eine

wirkungsvolle Massnahme, um die Auswirkungen von Hitze- und Trockenperioden auf

Mensch und Umwelt zu reduzieren.

Beim Umgang mit Regenwasser geht es aber nicht nur darum,

die zu erwartenden Mengen in den Griff zu bekommen, sondern auch die

Verunreinigungen, die es enthält. Regenwasser von Verkehrsflächen und Gebäuden

ist in der Regel mit Schadstoffen belastet, beispielsweise mit Schwermetallen,

Bioziden und Mikroverunreinigungen. Je nach gewässerschutzrechtlichen

Rahmenbedingungen muss das Wasser vorbehandelt werden, ehe es versickert und so

dem Grundwasser oder einem Gewässer zugeführt werden darf.

Schwammstadt

Die Leitidee des Schwammstadt-Konzepts lautet: Niederschlagswasser soll im Siedlungsgebiet zurückgehalten statt abgeleitet werden. So kann es lokal versickern und verdunsten. Davon profitieren einerseits Pflanzen und Tiere, weil bei späteren Trockenphasen mehr Wasser zur Verfügung steht. Aber auch der Mensch hat etwas davon, weil die Verdunstung kühlend wirkt und so das Stadtklima verbessert. Und: Bei Starkniederschlägen werden Kanalisation und Oberflächengewässer entlastet, was die Gefahr von Überschwemmungen reduziert.

Bodenschicht als Filter

Der korrekte Umgang mit Regenwasser ist in der Richtlinie

«Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» festgehalten, die der Verband der

Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) 2019 publiziert hat.

Priorität hat grundsätzlich stets das Ziel, den Abfluss und die Belastung von

Regenwasser zu vermeiden oder zu verringern. Hierbei helfen Grünflächen, aber

auch durchlässige Oberflächen wie Rasengitter-, Sicker- oder Verbundsteine

sowie Baumrigolen, über die das Wasser dezentral versickern kann. Auch begrünte

Flachdächer können die Belastung von Regenwasser verringern und Abflussspitzen

glätten, indem sie Wasser zwischenspeichern respektive verdunsten helfen.

Das Versickern über eine biologisch aktive – also begrünte –

Bodenschicht hat den Vorteil, dass der Boden als Filter dient. Er hält Partikel

sowie im Wasser gelöste Stoffe wie Metalle oder Mikroverunreinigungen zurück,

sodass das Regenwasser möglichst unbelastet ins Grundwasser gelangt. Im

Gegenzug reichert sich allerdings der durchsickerte Boden mit Schadstoffen an.

Diese Belastung kann mit den Jahren sehr hoch werden, was sich negativ auf die

Umwelt auswirkt und bei baulichen Massnahmen in diesem Bereich zu Mehraufwand

und -kosten führt.

Verschiedene Adsorber

Gerade in dicht bebauten Gebieten fehlt indessen oft der

Platz für begrünte Sickerflächen. Damit dort anfallendes Regenwasser nicht in

die Kanalisation abgeführt werden muss, kann man es sammeln und in speziellen

Anlagen (sogenannte Adsorber, siehe Kasten «Adsorberanlagen») reinigen.

Erreicht das behandelte Wasser die von den Richtlinien geforderte Qualität,

darf es über unterirdische Versickerung dem Grundwasser zugeführt oder in ein

Gewässer abgeleitet werden, ohne dass es vorgängig begrünten Boden passieren

muss.

Am Markt gibt es verschiedene Adsorberanlagen mit

unterschiedlichen Konzepten und Wirkungsgraden, die aber lange Zeit nicht

unabhängig geprüft waren. Dadurch war es früher schwierig, sich auf die

Leistungsfähigkeit einer Anlage zu verlassen. Dies führte dann oft dazu, dass

das Regenwasser kurzerhand abgeführt wurde, um das Grundwasser nicht zu

gefährden.

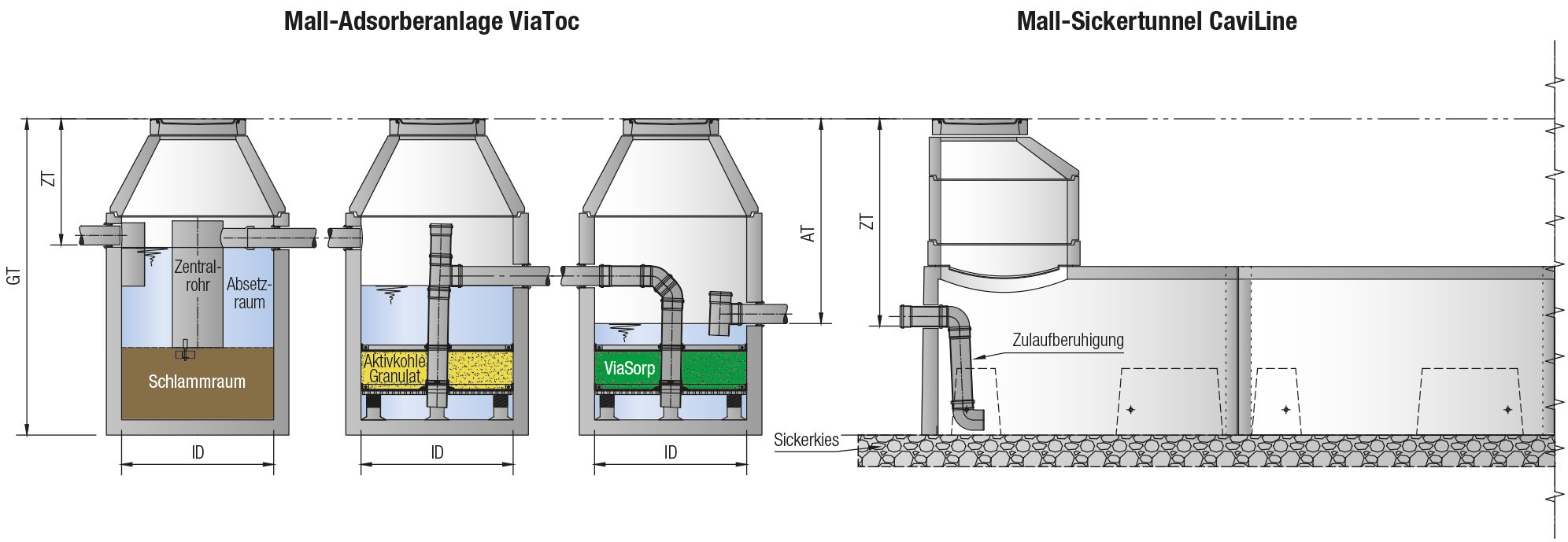

Adsorberanlagen

Bei kompakten dezentralen Regenwasser-Behandlungsanlagen werden ungelöste und gelöste Verunreinigungen meist in mehreren Schritten entfernt. Ungelöste Stoffe werden in einem Sedimenter abgeschieden. Sehr feine Schwebestoffe und gelöste Stoffe werden von einer Art Filtermaterial zurückgehalten. Der dabei wirksame physikalische Vorgang nennt sich Adsorption. Ihm eigen ist, dass sich bestimmte Stoffe an der Oberfläche von geeigneten Adsorbermaterialien anlagern und so zurückgehalten werden. Aufgrund dieses Vorgangs werden die hier beschriebenen Anlagen auch Adsorberanlagen genannt. Als Adsorbermaterialien werden meist Zeolithe verwendet. Weil sich während des Betriebs ständig Schadstoffe in den Adsorbermaterialien anreichern, müssen diese typischerweise in regelmässigen Intervallen von drei bis vier Jahren ausgetauscht werden.

Unabhängige Prüfung

Die gute Nachricht: Seit kurzem stellt der Verband der

Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA) eine Liste mit Anlagen

zur Verfügung, die nach seinen Standards geprüft wurden. Die Liste zeigt, was

die verschiedenen Anlagen zu leisten vermögen und für welche Zwecke sie

eingesetzt werden können. Das Prüfverfahren ist im Merkblatt

«VSA-Leistungsprüfung für Behandlungsanlagen» festgeschrieben. Durchgeführt

wurden die Prüfungen durch die Ostschweizer Fachhochschule (OST), die

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) war in beratender Funktion beteiligt.

Um die Leistung der Anlagen reproduzierbar und vergleichbar

zu bestimmen, besteht die Prüfung aus einem simulierten Feldtest unter

Laborbedingungen. Dabei werden unter einheitlichen Bedingungen der hydraulische

Wirkungsgrad sowie der Rückhalt an ungelösten und gelösten Verunreinigungen

ermittelt. Zur maximalen Annäherung an reale Bedingungen durchlaufen die

Anlagen verschiedene Prüfzyklen punkto Regenintensitäten, Wassermengen und der

Konzentration von Belastungen.

Quelle: Mall GmbH

Von links nach rechts: Zuerst wird das belastete Regenwasser in einem mehrteiligen Adsorber gereinigt, anschliessend versickert es im Sickertunnel.

Anlagen überzeugen

Bisher wurden Anlagen von rund einem halben Dutzend

Hersteller geprüft. Die Resultate sind nach Herkunft des Regenwassers und den

hierfür typischen Verunreinigungen unterteilt in Dach- und Fassadenflächen

sowie Platz- und Strassenflächen.

Je nach Reinigungsleistung für die jeweiligen

Verunreinigungen sind die Anlagen den Anforderungsstufen «erhöht» (Wirkungsgrad

> 90%), «Standard» (70 bis 90%) oder «erleichtert» (< 70%) zugeordnet.

Untersucht wurden drei Stoffklassen:

- Partikel (ungelöste Stoffe): Alle geprüften Anlagen erreichten über 90% Wirkungsgrad und damit die Anforderungsstufe «erhöht».

- Schwermetalle: Vier Anlagen erreichten die Klassifizierung «erhöht», zwei die Einstufung «Standard».

- Mikroverunreinigungen (zum Beispiel Pestizide): Zwei Anlagen erreichten die Stufe «erhöht», vier die Klassifizierung «Standard».

Die detaillierten Ergebnisse der Untersuchungen an den

geprüften Adsorberanlagen stehen auf der Website des VSA zur Verfügung

(www.vsa.ch/adsorber). Die Liste wird laufend nachgeführt. Mit der Liste

erhalten Planer, Bauherrschaften sowie Vollzugs- und Bewilligungsbehörden ein

wertvolles Hilfsmittel für die Planung von Entwässerungslösungen. Sie liefert

ihnen einen raschen Überblick, welches Produkt zum jeweiligen Abwassertyp und

zur erforderlichen Wasserqualität passt.

Wartung nicht vergessen

Neben der Wahl der passenden Anlage ist auch ihr Betrieb ein wichtiger Aspekt, der unbedingt bereits bei der Planung mitgedacht werden sollte. Wie jede technische Installation haben auch Adsorberanlagen einen gewissen Bedarf an Wartung und Unterhalt. Es empfiehlt sich, mit dem Hersteller eine Vereinbarung zu treffen, die den regelmässigen Unterhalt über eine bestimmte Zeit regelt. So kann man darauf vertrauen, dass die Anlage langfristig die erforderliche Reinigungsleistung erbringt und sich das Regenwasser ohne Bedenken lokal versickern oder in ein Gewässer ableiten lässt.

*Stellvertretender

Geschäftsführer Mall

AG.