Forschungsprojekt zu Klimaneutralität: Gemeinden initiieren Klimadialog

Die Schweiz soll bis 2050 klimaneutral werden. Eine wichtige Rolle kommt hierbei Gemeinden und Städten zu. 28 Gemeinden aus dem Berner Oberland haben zur Minderung der CO2-Emissionen einen Diskussionsprozess angestossen. Ein Ergebnis des Projekts ist die neu geschaffene Stelle eines Klimacoach: Die Person berät Bevölkerung und Behörden, wie Klimaschutz-Ideen realisiert werden können.

Quelle: Dres Hubacher

Klimacoach Alina von Allmen im Gespräch mit einem Landwirt.

Die Regionalkonferenz Oberland-Ost ist der Zusammenschluss

von 28 Gemeinden im östlichen Berner Oberland. Das Gebiet umfasst das obere

Aaretal von Innertkirchen bis Interlaken und schliesst die Jungfrauregion mit

ein. 2019 setzte sich die Regionalkonferenz das Ziel, eine klimaneutrale

Tourismusregion zu werden. Die Ausgangslage im Berner Oberland unterscheidet

sich nur unwesentlich von anderen Regionen in der Schweiz: Zwar hat es in der

Gegend noch recht viele Ölheizungen, zudem sind Landwirtschaft und Tourismus

wichtige Quellen von Treibhausgasen (ausgedrückt in CO2-Äquivalenten / CO2e),

aber mit Emissionen von 5,4 Tonnen CO2e pro Person und Jahr (für 2020) liegt die Region sogar leicht unter dem Durchschnitt des

Kantons Bern (5,84 Tonnen). Eine besondere Herausforderung für die Region ist allenfalls, dass die Dekarbonisierung der

Landwirtschaft nicht so leicht umsetzbar ist wie etwa im Gebäudebereich mit zum Beispiel einem Heizungsersatz und der Wärmedämmung oder im Verkehr mit der

Elektrifizierung.

Konkrete Handlungsansätze

Das Ziel der Klimaneutralität ist schnell beschlossen – aber

wie lässt es sich umsetzen? Um den Übergang zu einem klimafreundlichen Berner

Oberland voranzubringen, initiierte die Regionalkonferenz ein Projekt, das

konkrete Handlungsansätze hervorbringen sollte. «Viele einzelne Gemeinden

handeln bei Energieeffizienz und erneuerbaren Energien heute schon sehr

engagiert, doch ergänzend braucht es überkommunale Initiativen, denn viele

kleine Gemeinden können oftmals nicht auf die dazu notwendigen personellen und

finanziellen Ressourcen zugreifen», sagt Stefan Schweizer, Geschäftsführer der

Regionalkonferenz. Das Vorhaben wurde gemeinsam mit dem Amt für Umwelt und

Energie des Kantons Bern und der Universität Bern (Zentrum für Nachhaltige

Entwicklung und Umwelt) durchgeführt. Gefördert wurde es von der 2019

gegründeten Wyss Academy for Nature und dem Bundesamt für Energie (BFE) im

Rahmen seines sozialwissenschaftlich ausgerichteten Forschungsprogramms

«Energie – Wirtschaft – Gesellschaft».

Gegenstand des vom BFE geförderten Teilprojekts war ein

«Transitions Management Prozess», also der Versuch, Aktionen anzustossen, die

den Übergang zu einer klimaneutralen Gesellschaft unterstützen. Zu diesem Zweck

organisierte das Projektteam von Oktober 2020 bis Februar 2024 vier

Stakeholder-Workshops mit 34 bis 41 Vertreterinnen und Vertretern der

öffentlichen Hand, respektive der Bereiche Wohnen, Mobilität, Tourismus,

Energie, Holz- und Landwirtschaft sowie der Zivilgesellschaft. Zwischen dem

dritten und vierten Workshop wurden während eines Jahres erste

Klimaschutzprojekte angepackt. Der mehrjährige Diskussionsprozess wurde von

einem Monitoringteam der Universität Bern begleitet, das Interviews mit

Workshop-Teilnehmern und eine schriftliche Befragung der Bevölkerung

durchführte.

Quelle: Datenquelle: Ingenieur- und Beratungsbüro EBP/Grafik: B. Vogel

Beratung durch Klimacoach

Im Ergebnis lässt sich nicht ausmachen, welche Projekte

ausschliesslich durch diesen Diskussionsprozess angestossen wurden, und schon

gar nicht, wie viel Treibhausgas-Emissionen dadurch eingespart wurden.

Dokumentiert ist aber, dass nach einer anfänglichen Phase der Zurückhaltung

eine Reihe von Projekten initiiert wurde. «Inzwischen nahmen die eingereichten

und angegangenen Projektideen erfreulich zu», hält der Projektschlussbericht

von Mitte 2024 im Rückblick fest. Dazu gehören ein mit Solarstrom betriebenes

Touristenboot auf dem Brienzersee, die Machbarkeitsstudie für eine

Biogasanlage, die Treibhausgas-Bilanzierung für einen Bauernhof, oder ein für

Herbst 2024 geplantes Filmfestival zum Klimathema in Meiringen. Hinzu kommen

ein halbjährlich stattfindender Stammtisch für Tourismusexpertinnen und

-experten und eine zweitägige «Klimawerkstatt», bei der Privatpersonen

Klimaschutzideen zu konkreten Projekten entwickeln und anschliessend umsetzen

sollen.

Ferner entstand in den Workshops die Idee, unter dem Dach

der Regionalkonferenz die Stelle eines Klimacoach zu schaffen, der

interessierte Personen in Klimaschutzprojekten berät. Die zunächst auf zwei

Jahre befristete Stelle wird seit Dezember 2022 von der Agronomin Alina von

Allmen wahrgenommen. «Leider werden die bestehenden Angebote zu Energiethemen

und Klimaschutz noch wenig genutzt, weil sie entweder zu wenig bekannt sind

oder die Notwendigkeit nicht gesehen wird», sagt von Allmen zur Motivation ihrer

Tätigkeit. «Der wichtigste Faktor, dass Personen im Klimaschutz aktiv werden,

sind nicht nur Fakten, sondern Emotionen und dass man die Menschen dort abholt,

wo sie stehen, hier bei uns etwa bei der Verbundenheit zur Landschaft, zu

Bergen und Schnee.»

Quelle: IWB

Ein Transitions Management Prozess kann ein öffentliches Bewusstsein zugunsten des Klimaschutzes stärken, aber am Ende zählt der direktdemokratische Entscheid: Das Skigebiet Meiringen-Hasliberg gehört zum Gebiet der Regionalkonferenz Oberland-Ost. Hier plante der Basler Energieversorger IWB – unabhängig vom Transitions Management Prozess – eine alpine Solaranlage. Im Januar 2024 lehnte die lokale Gemeindeversammlung das Projekt ab.

Quelle: Brienz Tourismus

Über Umwege zum Ziel: Die Sportbahnen Axalp arbeiteten im Transitionsprojekt eine Idee aus, wie sie ihre Pistenfahrzeuge CO2-neutral betreiben können. Die Beschaffung steht noch aus, dafür haben sie mit einem Elektro-Shuttleboot am oberen Brienzersee ein klimafreundliches Sommerangebot geschaffen.

Andere Gemeinden interessiert

Das Projekt wird mit Unterstützung der Wyss Academy for

Nature und des Kantons Bern bis 2029 weitergeführt. Thomas Rosenberg vom Amt

für Umwelt und Energie des Kantons Bern wertet den gut dreijährigen

Stakeholder-Prozess im Berner Oberland als Erfolg: «Es ist gut möglich, dass

der Kanton Bern gewisse Elemente in Zukunft in ein Angebot für alle Gemeinden

übernimmt. Eine weitere Region hat bereits Interesse angekündigt», sagt er.

Stefan Schweizer, Geschäftsführer der Regionalkonferenz Oberland-Ost, sieht das

Transitionsprojekt ebenfalls als Inspiration für andere Schweizer Gemeinden:

«Ein Prozess mit regionalen Akteuren und Entscheidträgern stärkt das

gemeinsame Bewusstsein und Verständnis für dringend notwendige Massnahmen

gegen die weitere Klimaerwärmung. Der Prozess hilft zu erkennen, welche

regionalen Massnahmen sich aus eigener Kraft realisieren lassen, beispielsweise

durch Schaffung eines attraktiven öV-Angebots.»

Das Zentrum für Nachhaltige Entwicklung und Umwelt (CDE) der Universität Bern hat den Stakeholder-Prozess im Berner Oberland mit einem Monitoring begleitet und dabei versucht zu ermitteln, welche Faktoren dazu beitragen, dass Menschen zu neuen Aktivitäten zugunsten des Klimaschutzes motiviert werden können. «Entscheidend ist, dass der Prozess aus der Region heraus angestossen wird und idealerweise in einer gemeinsamen Übereinkunft – zum Beispiel einem Strategiepapier – verankert ist, das ihn legitimiert», sagt CDE-Wissenschaftlerin Stephanie Moser. Weitere Erfolgsfaktoren seien, dass die Teilnehmer der Workshops bewusst und ausgewogen ausgesucht werden und dass der Diskussionsprozess ergebnisoffen angelegt wird, Raum für Kreativität schafft und die Ergebnisse zurückspiegelt.

Der Schlussbericht zum Projekt «Lokale

Energie-Transitions-Experimente als Beitrag zur Transformation hin zu einer

klimaneutralen Gesellschaft – Pilotierung eines Transition Management Prozesses

im Berner Oberland» ist abrufbar unter: https://www.aramis.admin.ch/Texte/?ProjectID=47521

Das Ergebnis des Transformationsprozesses, die

Umsetzungsagenda zur Vision der Region Oberland-Ost, ist abrufbar unter www.oberland-ost.ch > Aufgaben > Klimaneutrale

Region.

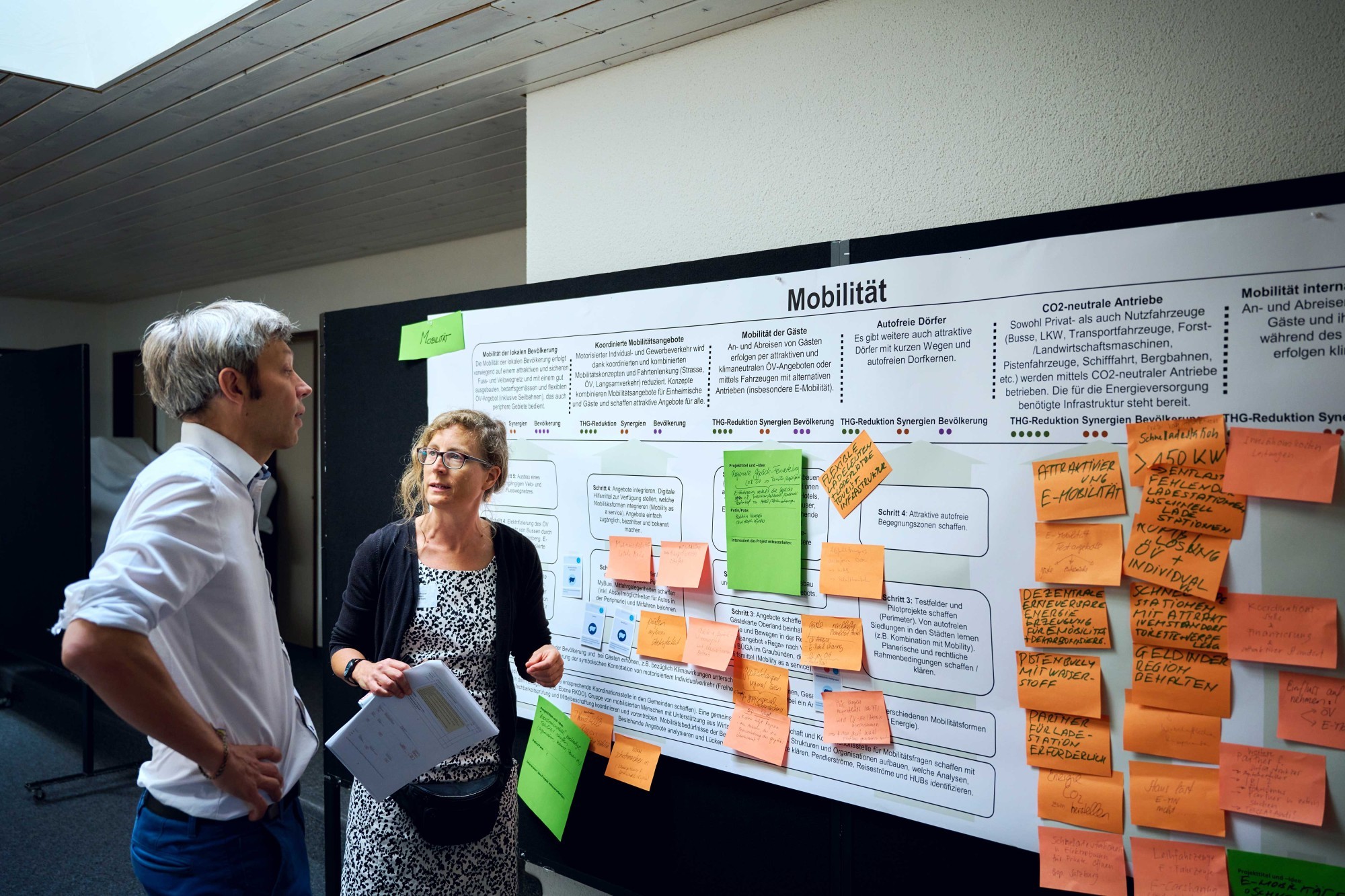

Quelle: Manu Friedrich

In vier Workshops wurden Ideen gesucht, um den Treibhausgas-Ausstoss in der Region zu senken.

Quelle: Manu Friedrich

Im dritten Stakeholder-Workshop kam ein Kartenset mit Klimaschutz-Ideen zum Einsatz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten dann zu bewerten, ob sich diese Ideen auf das Berner Oberland übertragen lassen.

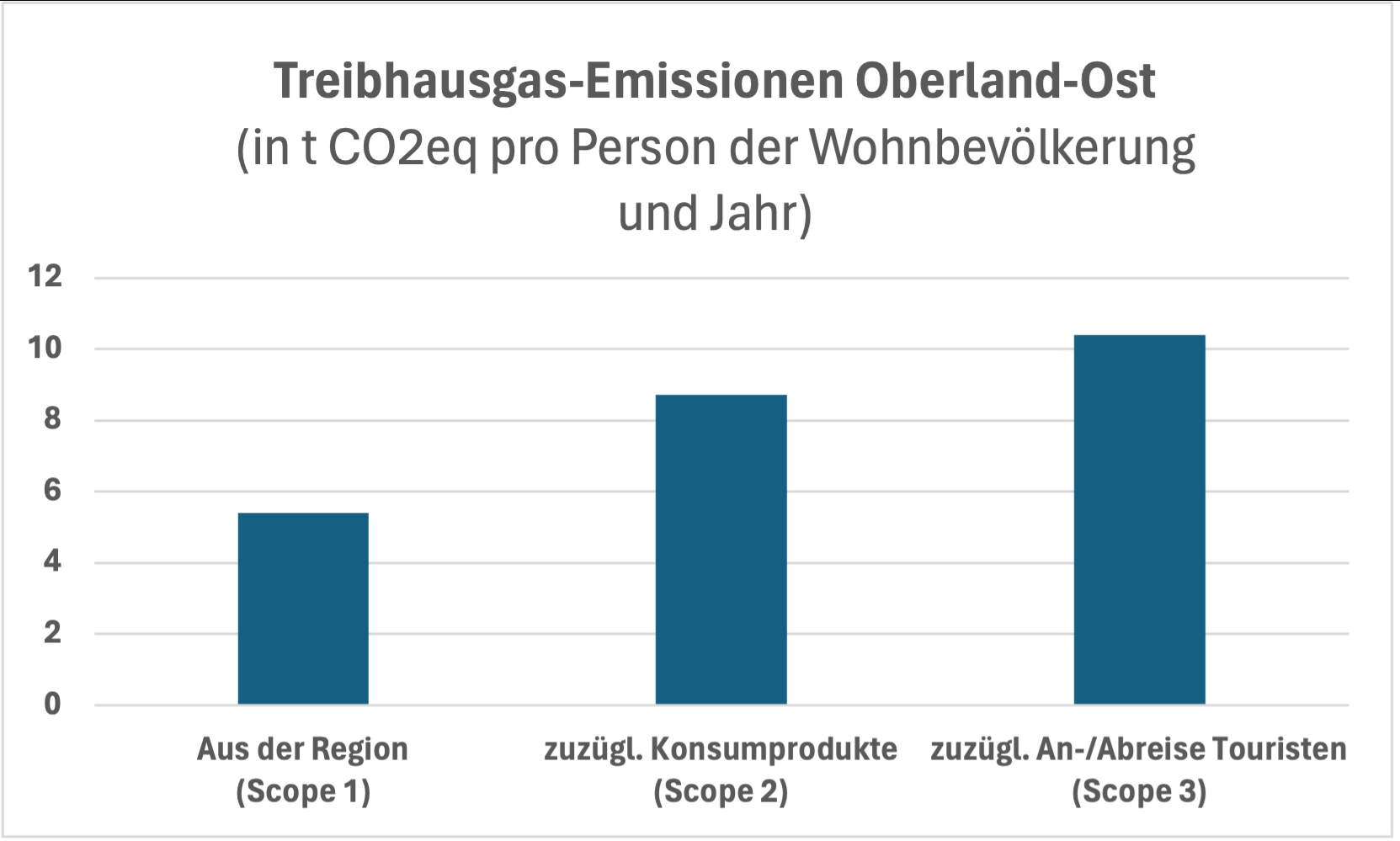

Treibhausgas-Emissionen

Um den Treibhausgas-Ausstoss einer Region zu messen, gibt es verschiedene Betrachtungsweisen. Bezieht man alle Emissionen mit ein, die auf dem Gebiet der 28 Gemeinden in der Region Berner Oberland-Ost entstehen, und legt man diese Emissionen auf die in der Region lebende Wohnbevölkerung um, kommt man auf 5,4 Tonnen CO2e pro Person und Jahr. Eingeschlossen sind hier die Emissionen der Landwirtschaft und beispielsweise auch die touristischen Übernachtungen, nicht aber die Emissionen der in der Region verbrauchten Konsumgüter, die ausserhalb der Region produziert wurden. Rechnet man letztere mit ein, steigen die Emissionen pro Kopf und Jahr auf 8,7 Tonnen. Rechnet man die Emissionen dazu, die Touristinnen und Touristen während ihrer An- und Abreise verursachen, steigen die Emissionen auf 10,4 Tonnen pro Person und Jahr. Dieser hohe Wert erklärt sich aus dem Umstand, dass die Region Berner Oberland-Ost viel Tourismus hat, mit 48 000 Personen aber eine geringe Wohnbevölkerung. (bv)

Frühzeitige Beteiligung

Die Schweizer Bevölkerung ist auf kommunaler, kantonaler und

Bundesebene über verschiedene politische Instrumente in Entscheide zum

Klimaschutz eingebunden. Welchen Zusatznutzen versprechen Stakeholder-Prozesse

wie jener im Berner Oberland? Dazu die Einschätzung von CDE-Wissenschaftlerin

Stephanie Moser: «Unser Ansatz ergänzt die politischen Entscheidungsprozesse,

indem er interessierten Personen eine frühzeitige Beteiligung an

klimapolitischen Projekten und Entscheidungen ermöglicht und Eigeninitiative in

den Vordergrund rückt. Wenn wir die Menschen früher mitnehmen können, fördert

das ihr Engagement und ihre Identifikation mit Klimaschutzprojekten.»![]() (bv)

(bv)