Einst besetztes Kesselhaus Letten in Zürich wird zur Schulschwimmanlage

Den Architekturwettbewerb zum Einbau einer Schulschwimmanlage im Kesselhaus Letten hat das Team von Pool Architekten für sich entschieden: Es bewahrt den Industriecharme des Gebäudes und berücksichtigt gleichzeitig Themen wie «Re-Use» und «design-for-disassembly».

Quelle: zvg

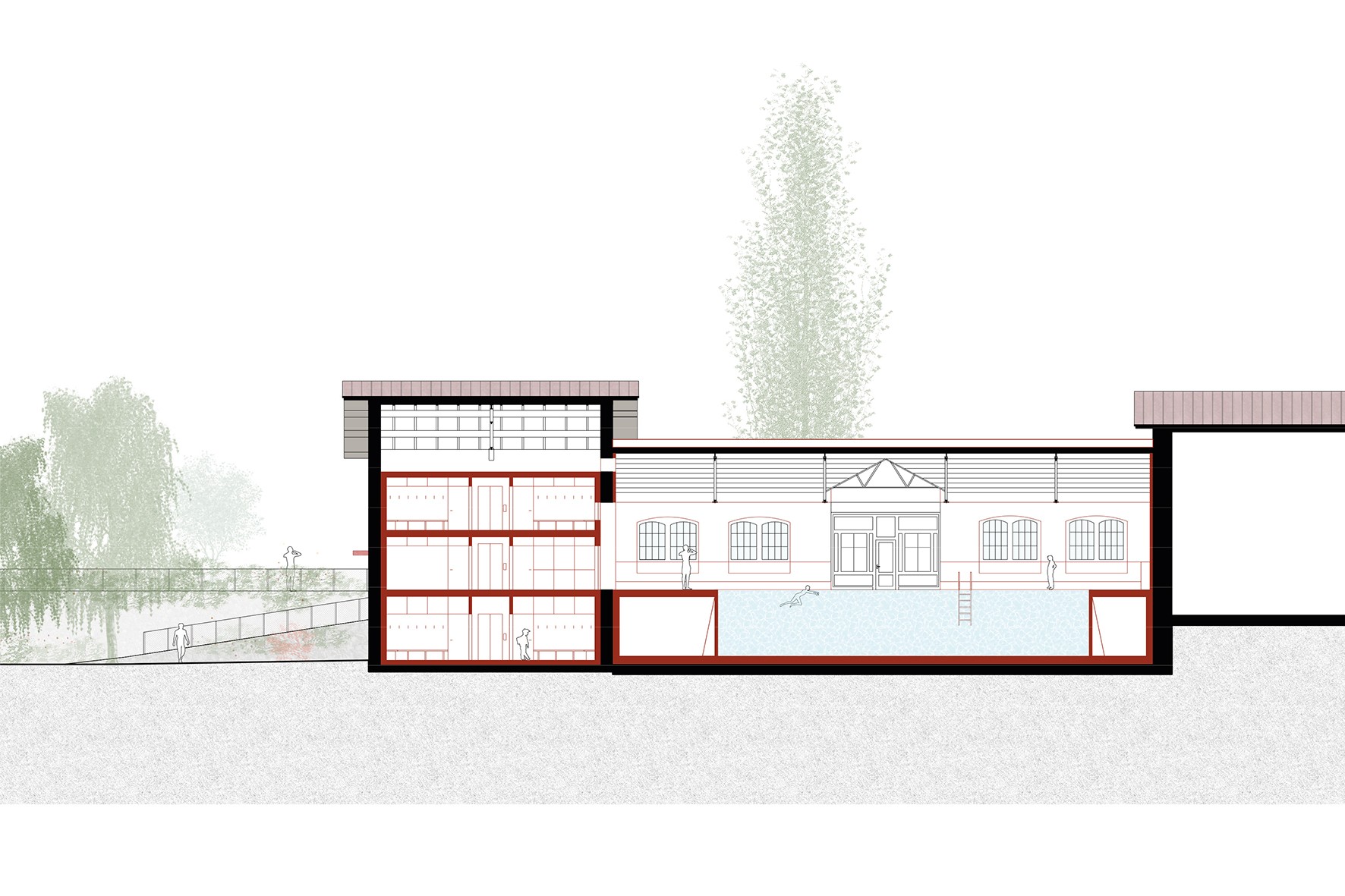

Das künftige Schwimmbad soll sich möglichst einfach einbauen und auch wieder ausbauen lassen.

Nachdem das nicht mehr genutzte Kesselhaus des Elektrizitätswerks Zürich am Letten im Jahr 2022 und 2023 besetzt gewesen war, wird es demnächst umgenutzt: Die Stadt will in dem kleinen, im kommunalen Inventar der Denkmalpflege gelisteten Industriebau ein Schulschwimmbad einrichten. Wie das Amt für Hochbauten in seiner Medienmitteilung festhält, soll dies so geschehen, dass das Bad «mit möglichst geringen Eingriffen» ein- aber auch wieder rückgebaut werden kann. Nun steht der Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs fest: Es stammt vom Team der Pool Architekten mit mit Baumanagement Wild GmbH und den «égü Landschaftsarchitekten». Dem Architekturteam sei es gelungen, dass Kesselhaus seinen rauen, industriellen Charakter behält. Überdies erkennt die Jury im Projekt auch ein Potenzial, dass die neue Schwimmhalle mit ihren Terrassen als neuer «mittlerer Letten» einen Beitrag zum Stadtleben leisten könne.

So schlagen die Architekten, vor in den westlichen Gebäudeteil eine Stahl-Holz-Konstruktion hineinzustellen, in der die Garderoben, Duschen und WCs Platz finden. Die Schwimmhalle selbst wird im grossen Kesselhaus eingebaut. Auf diese Weise bleibt der schützenswerte Raum laut Amt für Hochbauten erfahrbar. Zudem profitiert er vom Tageslicht und der Blick ist frei auf das Dachtragwerk und die historische Dachuntersicht.

Wiederverwendete Stahlträger und Photovoltaik

Quelle: zvg

Garderoben und Duschen werden sozusagen als separate Konstruktion in das Gebäude hineingestellt.

Das siegreiche Team hat gemäss Hochbauamt bei dem Projekt Themen wie «Re-Use» oder vielmehr die Wiederverwendung von Bauteilen und «design-for-disassembly» - das heisst die Trennung von Bauteilen – geschickt ins Konzept integriert. Zum Beispiel sollen für die Konstruktion wiederverwendete Stahlträger zum Einsatz kommen. Zudem wird auf erneuerbare Energien gesetzt: Die Dachflächen sollen mit Photovoltaik-Elementen ausgerüstet werden. Somit bleibe das Kesselhaus als kleines Solar-Kraftwerk auf dem Areal erhalten, schreibt das Hochbaaumt weiter. Die Wärmeversorgung wird über Fernwärme aus der benachbarten Heizzentrale abgedeckt.

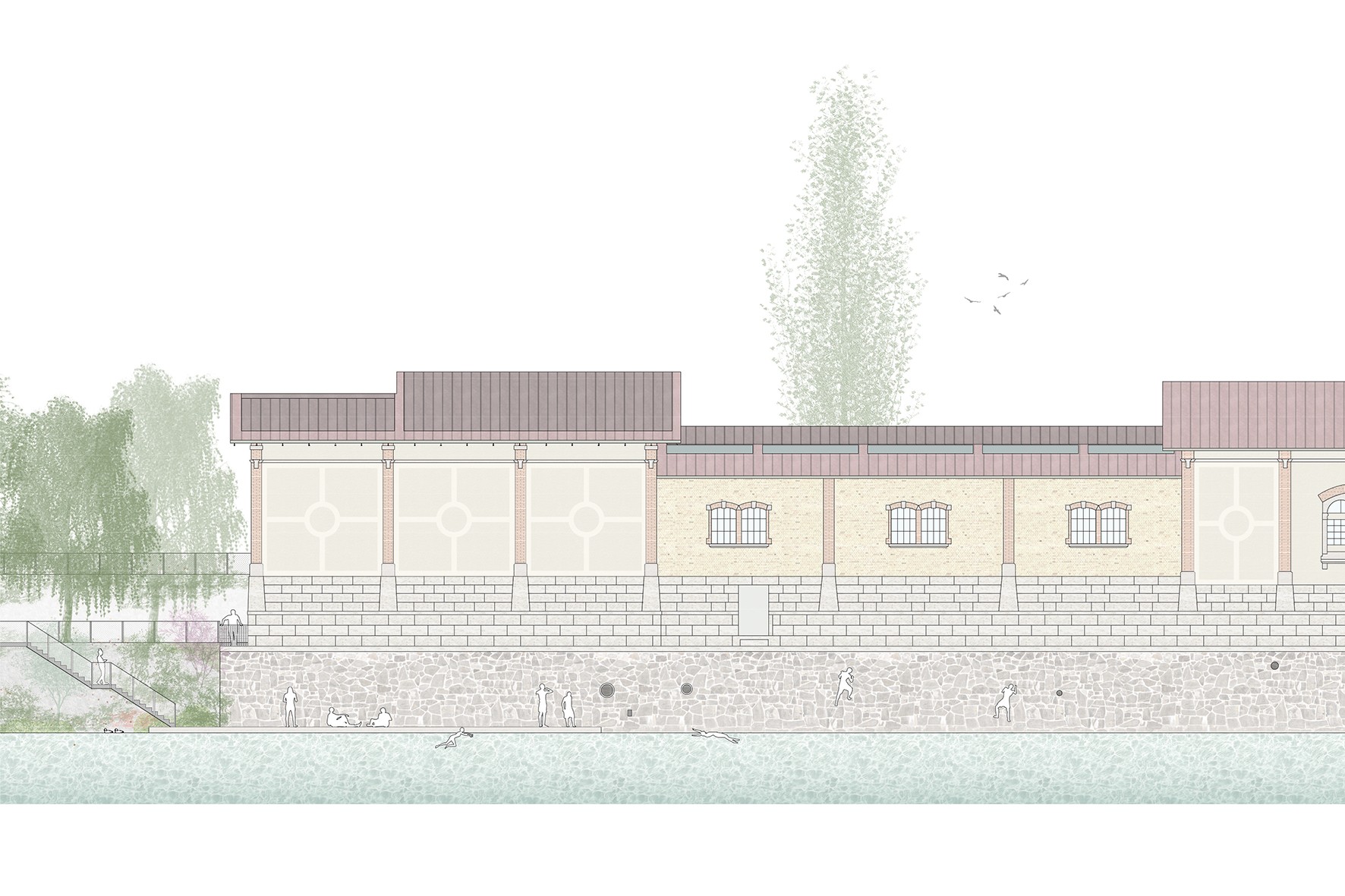

Auch die Umgebung wandelt sich: Der angrenzende Freiraum sowie ein neuer Platz hin zur Limmat sollen über eine bestehende Rampe und Treppenstufen mit einander verbunden werden; unversiegelte Fläche und zusätzliche Bäumen sorgen heissen Tagen für Kühlung.

Mit dem Bad soll der Bedarf an Wasserflächen für den obligatorischen Schwimmunterricht im Schulkreis Waidberg und bei Bedarf im Schulkreis Limmattal ab 2030 gedeckt werden. Wie es in der Medienmitteilung weiter heisst, soll die Anlage auch dem freiwilligen Schulsport oder Vereinen ausserhalb der Unterrichtszeiten zur Verfügung stehen. - Stimmen Stadt udn Gemeindreatdem Ausführungskredit zu, können die Bauarbeiten voraussichtlich im 2028 starten. (mgt/mai)

Quelle: zvg

Querschnitt.

Quelle: zvg

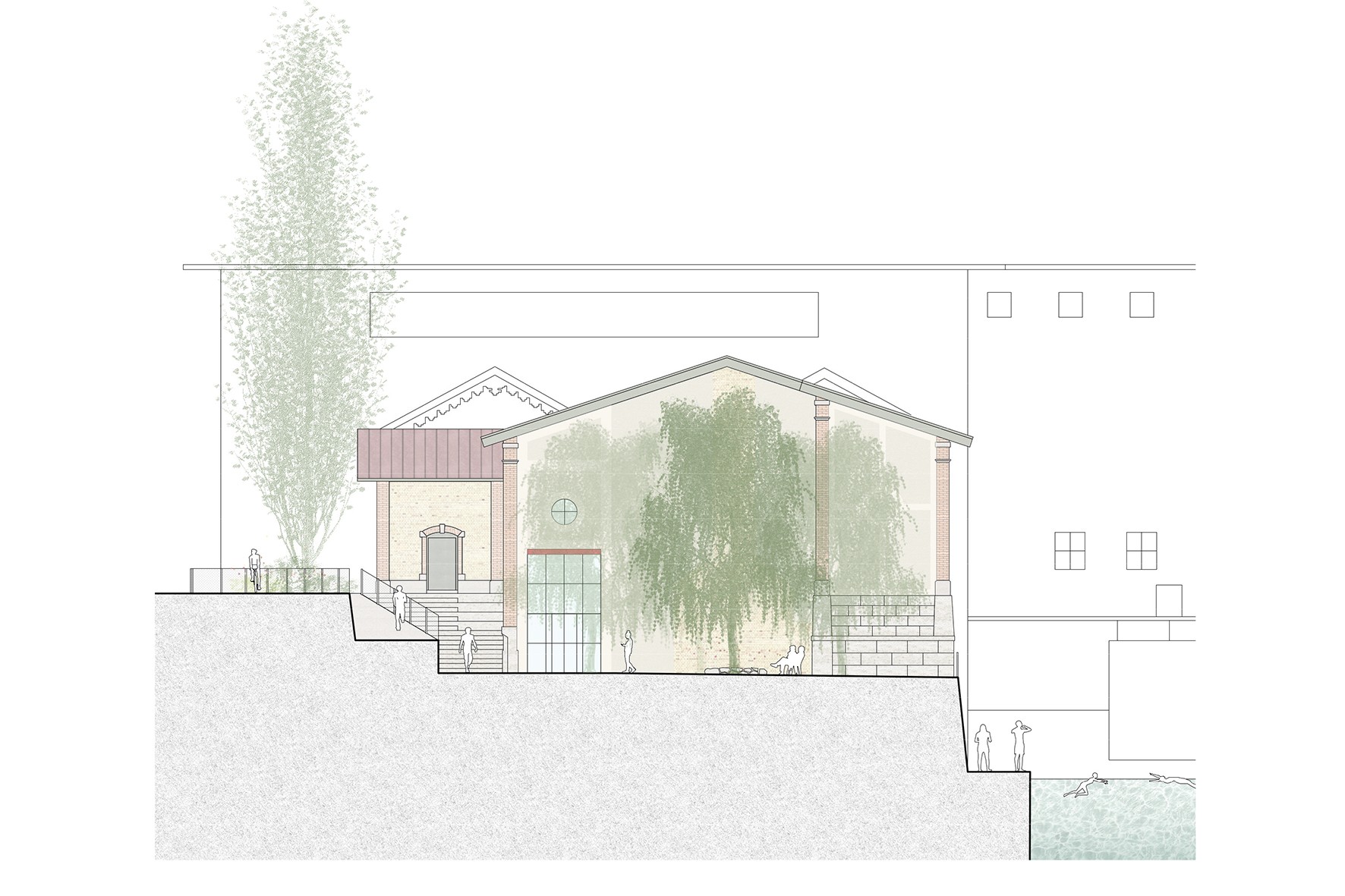

Fassade auf der Seite Limmat.

Quelle: zvg

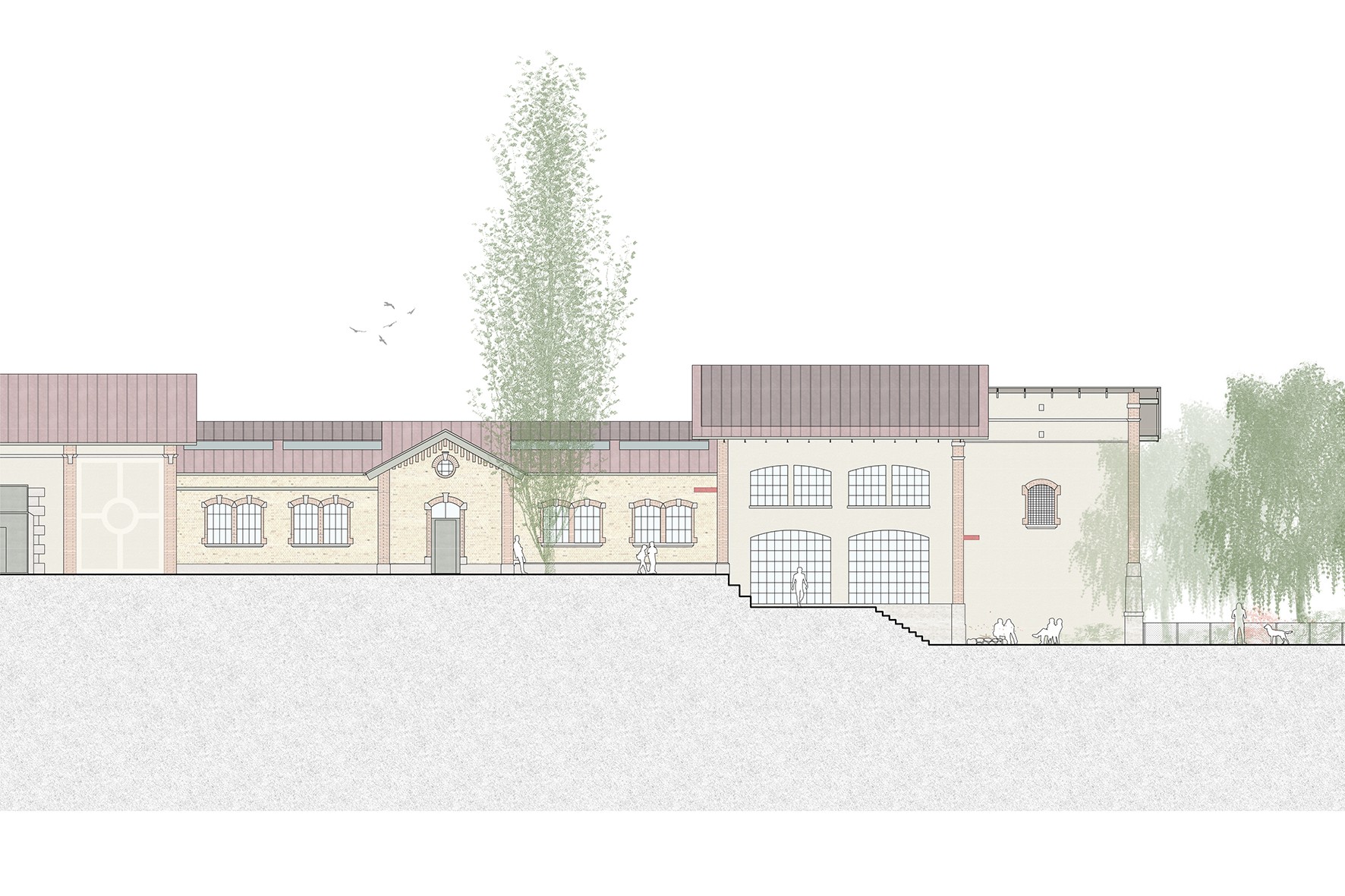

Fassade beim Kloster-Fahr-Weg.

Quelle: zvg

Seitenfassade.