Was alles für Bauprojekte in der Schweiz nicht realisiert wurden

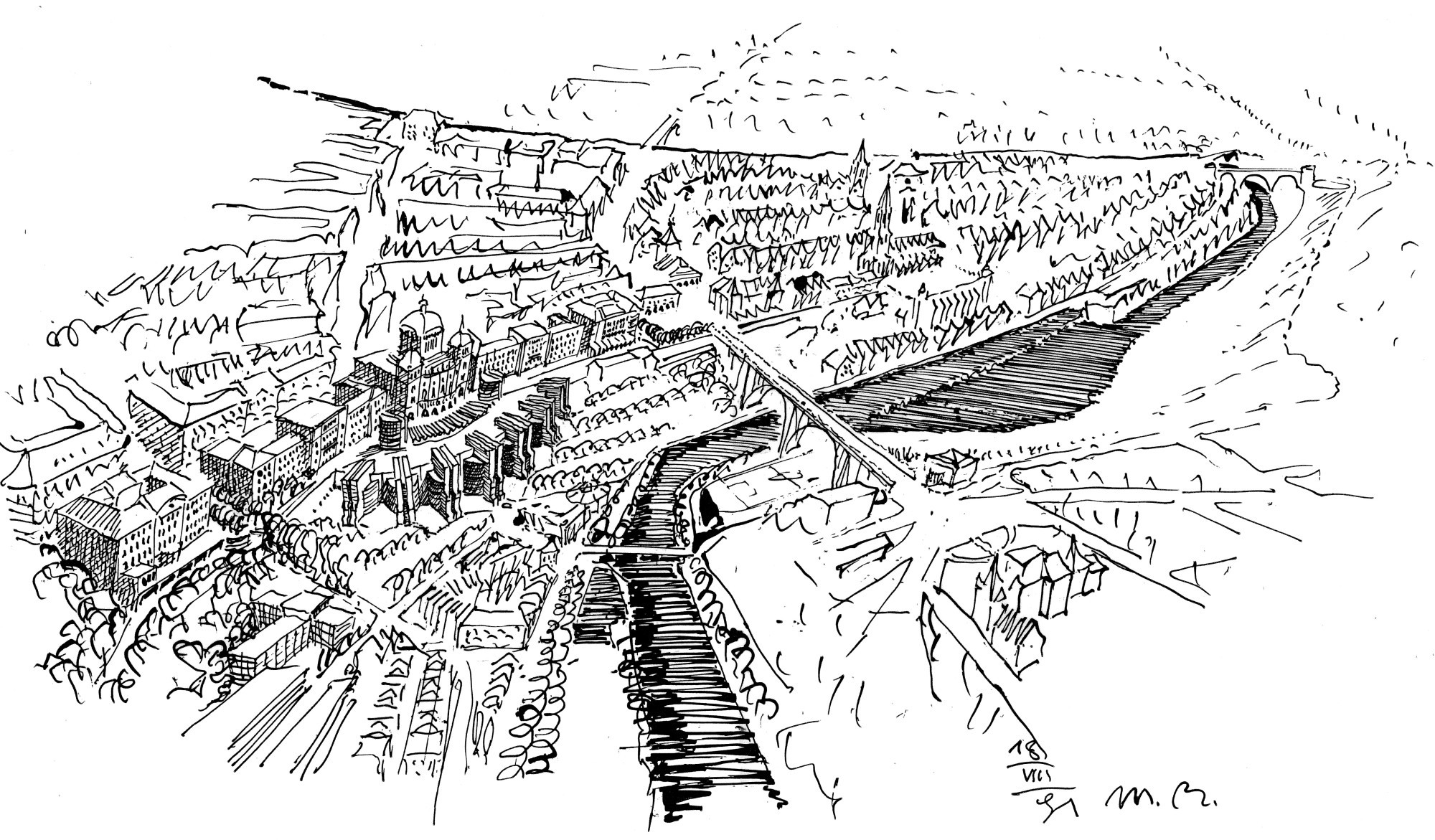

Ein von Mario Botta erweitertes Bundeshaus in Bern, eine Satellitenstadt im Wald bei Zürich oder ein Völkerbundpalast von Le Corbusier in Genf: Sie sind wie viele andere Projekte nicht realisiert worden. Ihre Geschichte und wie sie die Schweiz dennoch prägten, das erfährt man im Buch "Was wäre wenn / What if" zur gleichnamigen Ausstellung.

Quelle: Mario Botta Architetti

So hätte die Bundeshauserweiterung von Mario Botta ausgesehen. Für das Projekt wäre der Abbruch mehrerer Gebäude in der Aareschutzzone erforderlich gewesen, zudem hätte das Stimmvolk hätte über das Bauvorhaben entscheiden müssen. Das Projekt wurde schliesslich 1993 gestoppt - allerdings mit dem Hinweis, dass es eine Verbesserung der Raumverhältnisse braucht. Das Bundeshaus ist dann zwischen 2006 und 2008 umgebaut und saniert worden, das Projekt dazu stammte von Aebi & Vincent Architekten SIA AG aus Bern.

Vielleicht wäre einiges anders gekommen. Wer eine Reise in die Schweiz geplant hätte, wäre mit dem Flugzeug nicht in Kloten, sondern auf dem Schweizerischen Zentralflughafen bei Utzensdorf im Emmental gelandet, rund 23 Kilometer nördlich von Bern. Die Idee dazu war im Zweiten Weltkrieg aufgekommen, als Standort hatte man ein Gebiet Äckern ausersehen, die damals der Anbauschlacht dienten. Dies, weil eine Erweiterung des bestehenden Flughafens Belpmoos wegen der Topographie nicht möglich gewesen wäre. - Auf einem Rundgang durch die Bundeshauptstadt hätte man das nach Plänen Mario Bottas in den 90er-Jahren erweiterte, an eine riesige Festung gemahnende Bundeshaus passiert. Am Genfersee hätte es ein Selfie mit der Tour de Lausanne aus der Feder von Jean Tschumi gegeben. Die elegante über 300 Meter hohe Konstruktion hätte der Öffentlichkeit 1962 präsentiert weden sollen, doch dann verstarb Tschumi kurz darauf. In Zürich hätten in der Nähe des Kunsthauses vor allem architekturbegeisterte Touristen das Smartphone hervorgeholt: wegen des spektakulären Schauspielhauses von Jørn Utzon - eine Art 150 Meter langer Wellenteppich, der beinahe den gesamten Heimplatz belegte.

Eine Waldstadt gegen Zürichs hohe Mieten

Zudem hätte Zürich noch ein weiteres, weitaus spektakuläreres und wohl ebenso polarisierendes Bauwerk vorweisen können: die Waldstadt. Auf dem Adlisberg, im Wald zwischen Zürich und Gockhausen, hätte sie sich die Gigasiedlung ab den 70er-Jahren als ein 4,5 Kilometer langes, teils bis zu 100 Meter hohes Band hufeisenförmig durch den Wald ziehen sollen. Mit rund 27’000 Wohnungen mit Platz für rund 80’000 Bewohnerinnen und Bewohner, 13’000 Arbeitsplätzen und 25’000 unterirdischen Parkplätzen. Daneben hätte die Trabantenstadt auch die übrige Infrastruktur einer Stadt bieten sollen, etwa Schulräume, Ladenflächen und Freizeitmöglichkeiten. Ausserdem wäre sie über eine Untergrundbahn mit den Stadtkreisen sieben und acht verbunden gewesen.

Die Köpfe hinter dem megalomanen Projekt waren der

Stadtpräsident Sigismund Widmer und Architekt Werner Stücheli. Das Projekt hätte die damals herrschende

Wohnungsnot entschärfen sollen. „Von Jahr zu Jahr wächst die Zahl der

Menschen, die Zürich verlassen auf der Flucht vor unsinnig

hochgeschossenen Wohnungsmietpreisen. Sie zahlen in den Landgemeinden

ihre Steuern, nehmen aber die Dienste und Einrichtungen der Stadt noch

immer in Anspruch“, hiess es damals auf der Frontseite der Lokalzeitung

„Züri Leu“. Das sollte die Waldstadt ändern.

Geschehen sollte

dies, wie Widmer bei der Präsentation des Bauvorhabens erklärte, auch

indem das Projekt den Umweltschutz konsequent respektiert. Er hob die

„Abkehr von der Streubauweise, Integrierung der öffentlichen Dienste in

der Wohnstruktur“ hervor, und dass der öffentliche Verkehr Vorrang hat.

Durchmischung von Arbeiten und Wohnen war ein weiteres Thema, und ihre

Einbettung in eine „weite Park- und Waldlandschaft“ und ebenso eine

„sorgfältige Erarbeitung einer harmonischen Sozialstruktur“. Trotzdem sollten die Pläne schliesslich in der Schublade

verschwinden: Die für die Realisierung nötigen Rodungen sorgten für

heftige Diskussionen. Schliesslich schmetterte der Zürcher Regierungsrat

im Oktober 1971 das Rodungsgesuch für 45 Hektaren Wald ab. Einder der Gründe war ein Rechnungsfehler, wie die Neue Zürcher Zeitung damals

berichtete. Nach damaligen Richtwerten hätten nämlich mit 175 Hektaren

mehr als drei Mal so viel Wald abgeholzt werden müssen. Vergleichbare

Ansinnen aus dem aktuellen Jahrhundert - die Waldstadt Bremer in Bern und eine

Waldstadt in Schaffhausen - scheiterten ebenfalls wegen der dafür nötigen Waldrodungen.

Die gebaute Schweiz, die Spitze des Eisbergs

Solche Geschichte erzählt die aktuelle Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum (bis 7. April), und vor allem auch der dazugehörige gleichnamige Band „Was wäre wenn - Ungebaute Architektur in der Schweiz“. Wie die Schau selbst lädt das aufwendig gestaltete Buch zum Stöbern und Schmökern ein. Und dazu, sich über Zeitungsausschnitte, Pläne, Skizzen, Visualisierungen und anderen Dokumenten vertiefter mit den insgesamt 23 Projekten zu befassen.

„In der Schweiz wird viel Architektur gebaut, und zwar so viel und so unablässig, dass man das Bauen leicht für die Essenz der Architektur halten könnte“, schreibt Andreas Ruby, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums, im Vorwort des Bandes. „Doch bevor Architektur gebaut werden kann, muss sie erst einmal entworfen werden. Der grösste Teil dieser entworfenen Welt nimmt jedoch niemals physisch Gestalt an, sondern fristet ein lautloses Dasein in Zeichnungen auf Papier, in Modellen, in Archiven und in Datensätzen auf Servern - und dies auch nur dann, wenn die gedachten Räume als erhaltenswert erachtet werden.“ Das Gebaute verkörpert somit nur „die Spitze des Eisbergs“, wie Ruby weiter vermerkt. Der Band lenkt damit den Blick auf das, was unter der Oberfläche liegt. Gründe dafür, dass es die Projekte nicht an die Oberfläche schafften gibt es viele.

Als Le Corbusier das Nachsehen hatte

Der Band gliedert sich in vier

Bereiche: „Verloren“, „Verneint“, „Versackt“ und „Verändert“. So

rangieren unter den „verlorenen“ Projekten solche, die zwar auf zum

Teil grosse Anerkennung stiessen, aber beim Architekturwettbewerb

dennoch auf dem zweiten Platz landeten. Eines der vorgestellten Projekte

ist der Völkerbundpalast aus der Feder von Le Corbusier: 1927 schrieben

die Vereinten Nationen einen Wettbewerb für einen Palais in Genf aus.

377 Projekte aus 42 Ländern wurden eingereicht. Nach insgesamt 65

Sitzungen der neunköpfigen Jury schafften es ihre Mitglieder nicht, sich

auf ein Projekt zu einigen. Deshalb wurden im Mai 1927 neun

erstplatzierte und neun zweitplatzierte Projekte gekürt. Um zu einem

Entscheid zu kommen, ernennt der Völkerbund einen Ausschuss aus fünf

Diplomaten; in der Folge wird das Budget so erhöht, dass es dem

Vorschlag von Jean-Henri Nénot entspricht. Nénot wird beauftragt, sein

Projekt zusammen mit vier weiteren ersten Preisträgern zu überarbeiten. -

Le Corbusier hatte das Nachsehen: Auch er überarbeitete seinen

Vorschlag - allerdings wurde dieser ignoriert.

Bei den

„verneinten“ Projekten, geht es um Bauvorhaben, die je nachdem bei der

Politik oder bei der Bevölkerung respektive an Abstimmungen

durchgefallen sind. Sicher sei, dass der hohe Grad der Mitbestimmung die

Schweiz zu einer der mächtigsten Demokratien in Sachen Architektur

mache, vermerkt dazu Andreas Ruby im Vorwort und fragt: „Doch wird die

Architektur durch den langen Schatten der direkten Demokratie gar von

ihr mit entworfen?“ Unter diesen Projekten findet sich auch der

Schweizerische Zentralflughafen, der am ausersehenen Standort in

Utzensdorf auf erbitterten Widerstand gestossen war. Schliesslich fiel

die Wahl auf Kloten.

Wie eine geldlose Gesellschaft wohnt

Quelle: Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

Modell des Schauspielhauses, das Jørn Utzon für die Stadt Zürich entworfen hatte.

Das Projekte nicht realisiert werden, liegt auch

daran, dass sie im übertragenen Sinne einfach nicht zum Fliegen kommen.

Beispiele dafür sind unter dem Stichwort „versackt“ aufgeführt.

„In der Ausführungsphase können zuvor solidarische und verbündete

Bauherrschaften durch Einflussnahme und finanzielle Kompromisse zum

Feindbild werden“, schreibt Ruby. Ein solches Beispiel ist Utzons

Schauspielhaus für Zürich: Der Entwurf des dänischen Architekten hätte

beinahe den ganzen Heimplatz belegt, obendrein verfügte der

Zuschauerraum nicht über die geforderten Ränge. Die Stadt verlangte

deswegen Überarbeitungen und Varianten. Gleichzeitig forderte die

Baustelle der Oper von Sydney Utzon. Und als man auch beim

Schauspielhaus gegenüber dem Projekt Skepsis zeigte, wurde das

Bauvorhaben schliesslich gestoppt.

Die vierte Rubrik -

„Verändert“ - präsentiert Projekte, die sich derart

gewandelt haben, dass sie nicht mehr viel mit dem ursprünglichen Entwurf

gemein haben: „Der Weg zum realisierten Projekt ist of lang, und eine

Gegenüberstellung vom ersten Konzept mit dem final gebauten Entwurf kann

bitter sein.“ Weiter geht es um Projekte, die eher Visionen sein

könnten - und für einen Wandel sorgen.

Letzteres gilt für „bolo’bolo“: In seiner gleichnamigen im Zürcher Paranoia City-Verlag erschienen Publikation zeigt Hans Widmer eine geldlose Gesellschaftsform auf, in der Agglomerationen selbstverwaltete und selbstversorgende Nachbarschaften sind. Die damals durchschnittlich 2,6 Personen umfassenden Haushalten sollten zu bis zu 500köpfigen Gemeinschaften - sogenannten bolos - werden. Davon sollten sich wiederum mehrere zu grösseren Einheiten zusammenschliessen können. Widmer sah vor, dass sie sich ab 1984 verbreiten und drei Jahre später verwirklicht werden sollen. Dies, im Zuge eines Zusammenbruchs des Welthandels sowie der internationalen Transport- und Kommunikationssysteme. Doch so weit kam es nicht. Dennoch: Einige der Ideen dahinter sind in das genossenschaftliche Wohnen in Zürich eingeflossen, zum Beispiel in der Genossenschaft Kalkbreite.

Buch und Ausstellung

Buch

Was wäre wenn/What if

Ungebaute Architektur in der Schweiz/Unbuilt Architecture in Switzerland

Hrsg. S. AM Schweizerisches Architekturmuseum, Andreas Kofler, Andreas Ruby

Christoph Merian Verlag, 244 Seiten, brochiert

ISBN: 978-3-85616-997-8

Preis: 49 Franken 90

Ausstellung

Was wäre wenn - Ungebaute Architektur in der Schweiz bis 7. April

SAM Schweizerisches Architekturmuseum, 4051 Basel

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Weitere Informationen zur Ausstellung: www.sam-basel.org