Unverwirklichte Bauprojekte in Zürich: Für die Schublade geplant?

Mehr zahlbare Wohnungen, ein technisch besser ausgerüstetes Schauspielhaus sowie ein effizienterer Umgang mit sich durch die Stadt wälzenden Autokolonnen. Lösungen für solche Probleme sind immer wieder gesucht aber längst nicht alle verwirklicht worden. Wären die teils megalomanen Bauvorhaben auf weniger Widerstand gestossen und tatsächlich Realität geworden – Zürich sähe heute anders aus. Das Baublatt stellt drei nicht verwirklichte Projekte vor.

Waldstadt: Wohnen bei Fuchs und Hase

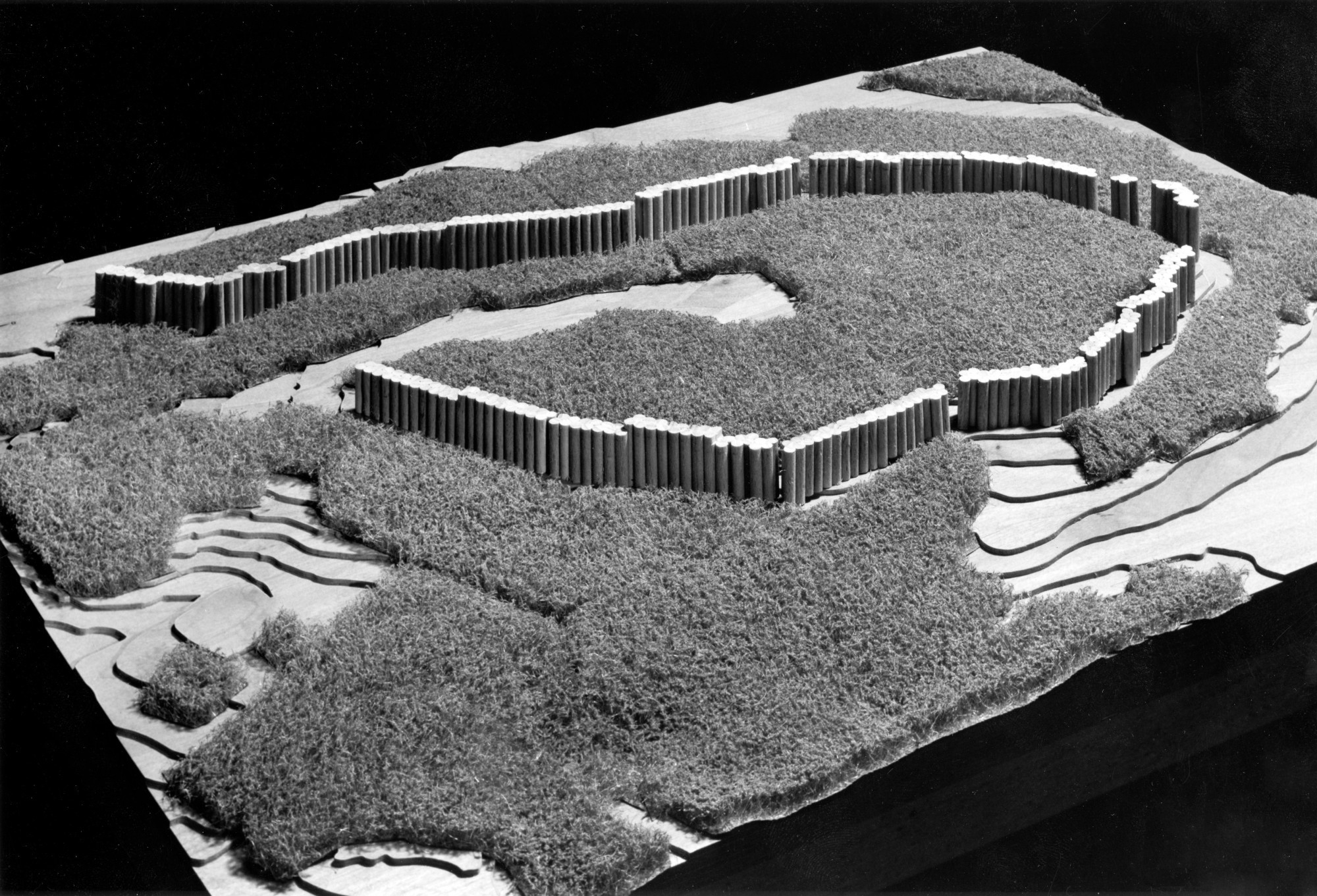

Quelle: Baugeschichtliches Archiv

Modell der auf dem Adlisberg geplanten Waldstadt.

«Die Wohnungsnot hat viele Gesichter, zum Beispiel: In Zürich wird ein Häuserblock abgerissen; an seine Stelle tritt ein Apartmenthaus. 16 Familien verlieren ihre Altwohnung, ihre Mieten lagen durchwegs unter der 200-Franken-Grenze. Mitsamt den Kindern ziehen sie nun um in Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen, zu 250, 280, 350 Franken im Monat», berichtete die Schweizer Illustrierte Mitte der 1960er-Jahre. Eine erschwingliche Wohnung zu finden, war in Zürich wie in anderen Schweizer Städten schwierig.

Zürichs Stadtpräsident Sigismund Widmer und Architekt Werner Stücheli hatten einen hochfliegenden Plan zur Linderung der Wohnungsnot: die Waldstadt. Sie hätte sich auf dem Adlisberg, hinter dem Zoo, zwischen Zürich und Gockhausen, als ein 4,5 Kilometer langes, teils bis zu 100 Meter hohes, hufeisenförmig angelegtes Band durch den Wald ziehen sollen. Mit rund 27 000 Wohnungen für 80 000 Bewohnerinnen und Bewohner, 13 000 Arbeitsplätzen und 25 000 unterirdischen Parkplätzen. Schulräume, Ladenflächen und Freizeitmöglichkeiten waren ebenfalls Teil des Projekts und auch eine U-Bahn, die einen bequem ins Seefeldquartier bringen sollte. Obwohl bei dem Megaprojekt auch die Umweltverträglichkeit ein Thema gewesen war, hatte es einen schweren Stand. So verwies Widmer bei der Präsentation des Projekts auf die «Abkehr von der Streubauweise» und von der «Integrierung der öffentlichen Dienste in der Wohnstruktur», und darauf, dass der öffentliche Verkehr Vorrang habe.

Doch die für die Realisierung nöti-gen Rodungen brachten das Bauvorhaben zum Scheitern. Im Herbst 1971 schmetterte der Zürcher Regierungsrat das Rodungsgesuch für 45 Hektaren Wald ab. Wie die Neue Zürcher Zeitung damals berichtete, war einer der Gründe ein Rechnungsfehler. Nach damaligen Richtwerten hätten nämlich mit 175 Hektaren mehr als dreimal so viel Wald geopfert werden müssen.

Ypsilon: Stadtzürcher sagen immer wieder Nein

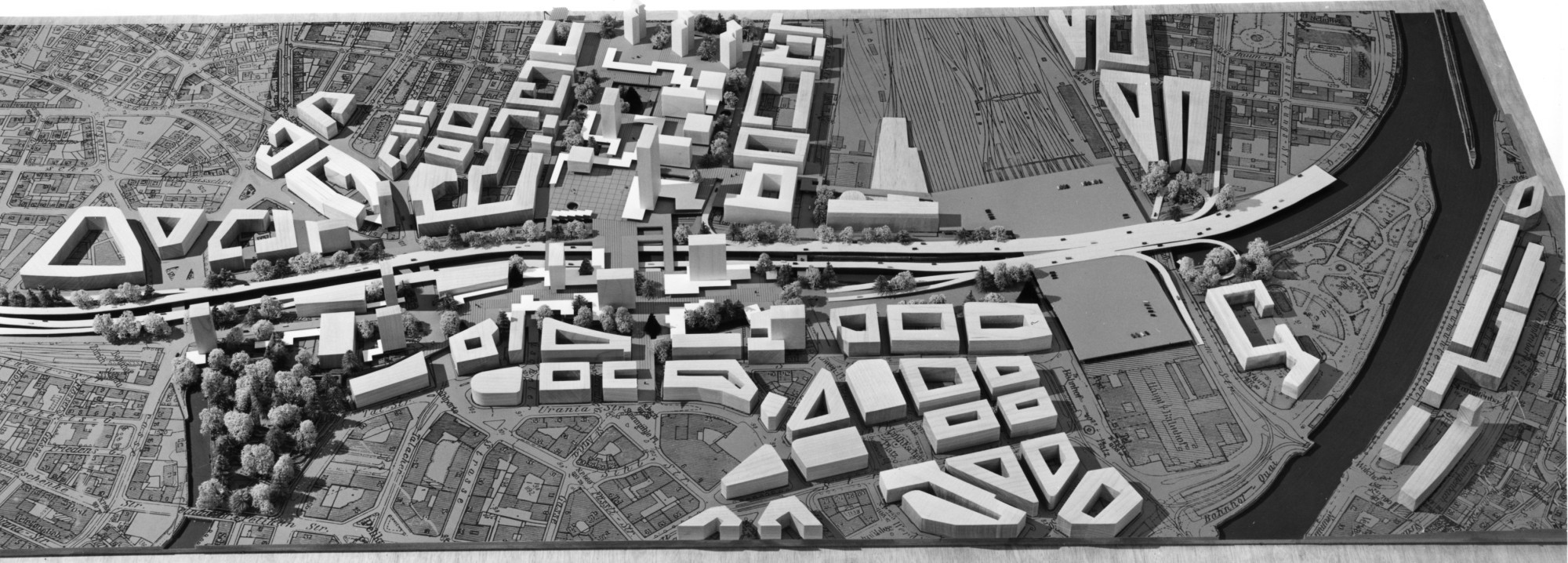

Quelle: Baugeschichtliches Archiv

Modell des Ypsilon.

Zürich mit dem Auto queren, ohne dabei permanent im Stau zu stehen. Das «Zürcher Express-Strassen-Y» sollte die angespannte Verkehrssituation entschärfen, indem es die A1 und die A3 quer durch die Stadt miteinander verbindet. Unter anderem hätte dazu die A3 vom geplanten Verkehrsdreieck beim Schwimmbad Oberer Letten als Hochstrasse über der Sihl bis in die Brunau und mit einem Viadukt über die Perronhalle des Zürcher Hauptbahnhofs geführt werden sollen. Immerhin sollten manche Ideen noch angepasst werden; Anstelle eines Viadukts plante man später beim HB einen Tunnel.

Zunächst sah es für das ambitionierte Vorhaben gut aus: 1960 wurde der Abschnitt Hardturm und Aubrugg – Letten –Brunau in die Nationalstrassenplanung aufgenommen, zwei Jahre später erhielt das Projekt vom Bundesrat grünes Licht und 1969 legte er es mittels eines ergänzenden Beschlusses detailliert fest. Allerdings rief die Aussicht auf eine Schnellstrasse mitten durch die Stadt schon bald Kritiker auf den Plan, darunter die Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau. Der Zusammenschluss von jungen Architektinnen und Architekten konnte gar einen Alternativvorschlag zum Projekt ausarbeiten, doch bei der Stadt stiessen die Ideen auf wenig Interesse. Schliesslich kam wenig später die kantonale Volksinitiative gegen das Expressstrassen-Y zustande: Sie forderte, dass der Kanton beim Bund eine Standesinitiative einreicht, gemäss der das Stras-senbauprojekt aus dem geplanten Nationalstrassennetz gestrichen wird. Die Vorlage scheiterte 1974 an der Urne. Allerdings: Hätte damals lediglich die Stadtzürcher Bevölkerung über die Vorlage entschieden, wäre sie durchgekommen. Ein Jahr später wurde eine weitere, kantonale Initiative eingereicht, die «Volksinitiative für ein Zürich ohne Expressstrassen (weder Y noch I)» – sie fiel 1978 ebenfalls durch.

Auch der Empfehlung der ausserparlamentarischen Kommission von 1981, das Projekt aus dem Netz zu streichen, folgten die eidgenössischen Räte nicht. Dennoch wurde das Projekt nie ganz vollendet, zunehmend entsprach es nicht mehr den herrschenden und vor allem gewandelten Bedürfnissen. «Diese Lösung ist nicht mehr zeitgemäss. Das Parlament hat es im Sommer 2023 aus dem Netz-beschluss gestrichen. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 21. Februar 2024 die Nationalstrassenverordnung entsprechend angepasst», teilte das Bundesamt für Strassen vor etwas mehr als einem Jahr mit. Es zog damit einen Schlussstrich unter eine über 60 Jahre andauernde Geschichte. Und so erzählt die Lücke zwischen den Autobahnenden respektive der A2 und der A3 bis heute davon, dass hier ein Stück fehlt.

Schauspielhaus: Der Teppich kann nicht abheben

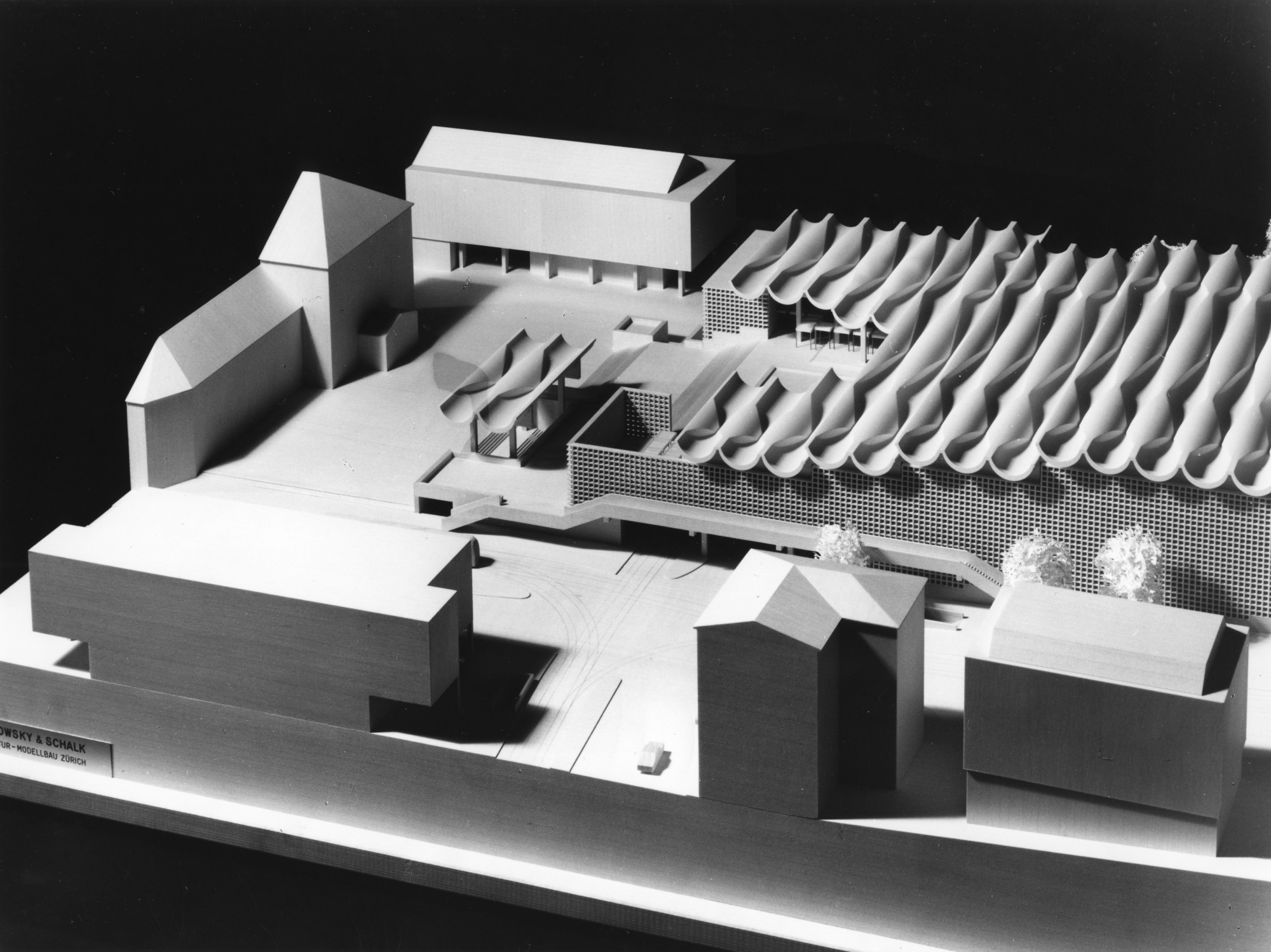

Quelle: Baugeschichtliches Archiv

Schauspielhaus von Jørn Utzon für Zürich (Modell)

Neu waren die Diskussionen um einen vollständigen Ersatz des Schauspielhauses vor bald fünf Jahren nicht. Auch nicht der Umstand, dass es jetzt doch bestehen bleibt. Denn der geschichtsträchtigen Pfauenbühne – sie hatte während des Zweiten Weltkriegs von den Nationalsozialisten verfolgten Schauspielern und Autoren Zuflucht und einen Aufführungsstätte geboten – dräute schon einmal das Ende.

Zu Beginn der 1960er-Jahre lancierte man einen Architekturwettbewerb für einen Neubau des Schauspielhauses. Das Theater genügte den gewandelten Anforderungen nicht mehr: Eine «einwandfreie Lösung der räumlichen und betrieblichen Probleme» sei nur mit einem Neubau möglich, war man sich damals bei der Stadt einig. Zum Wettbewerb wurde auch Stararchitekt Jörn Utzon eingeladen, dessen Oper in Sydney im Bau war. Anstelle lichter, geschwungener Betonschalen schlug er eine Art gigantischen, gewellten Teppich vor. Jedoch kam der Entwurf des dänischen Architekten nicht zum Fliegen: Der Bau hätte beinahe den ganzen Heimplatz bedeckt, des Weiteren hatte Utzon beim Zuschauerraum nicht die geforderten Rängen eingeplant. Während er das Projekt hätte entsprechend überarbeiten und davon hätte Varianten erstellen sollen, eskalierten die Probleme auf der Baustelle der Oper von Sydney; komplexe technische Herausforderungen, von veranschlagten sieben auf 121 Millionen Australische Dollar angestiegene Baukosten und Streitigkeiten mit den Behörden absorbierten Utzon. All dies sorgte wiederum in Zürich für zunehmende Skepsis gegenüber dem Architekten und seinem Projekt.

Zuletzt wurde das Bauvorhaben gestoppt und die Pläne verschwanden damit in der Schublade.

Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich

Die Website des baugeschichtlichen Archivs (https://baz.e-pics.ethz.ch/#) lädt zur Zeitreise: Rund 332'000 Fotos, Zeichnungen und Pläne illustrieren die Entwicklung Zürichs von den 1860er-Jahren bis heute. Stöbern lässt sich in der Datenbank über die Stichwortsuche und über die Rubrik «Aktuelle Themen»: etwa zum Thema Zürich bei Nacht oder nicht realisierte Bauprojekte. (mai)