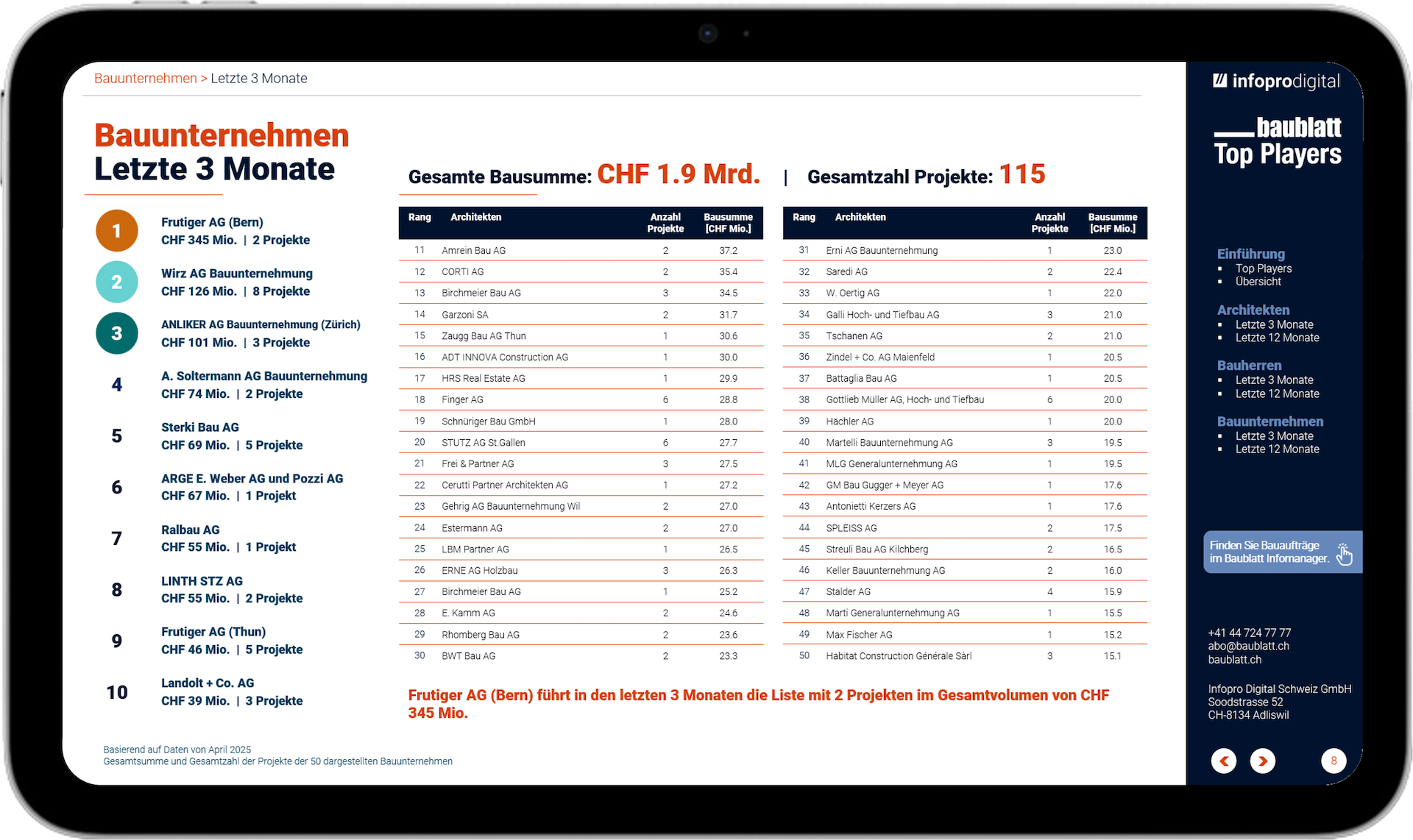

Instandsetzung Wohnhaus Imfeldsteig 1 in Zürich: Vom Bestandsbau zum Ensemble

Die Stadt Zürich will an zentrumsnaher Lage ein Gebäude mit Baujahr 1904 sowie acht Wohnungen aktualisieren und die Parzelle mit Ergänzungen verdichten. Dazu schrieb sie einen Architekturwettbewerb aus. Das Siegerprojekt bettet das historische Wohnhaus stärker in die Umgebung ein, indem es Teil eines Ensembles wird.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

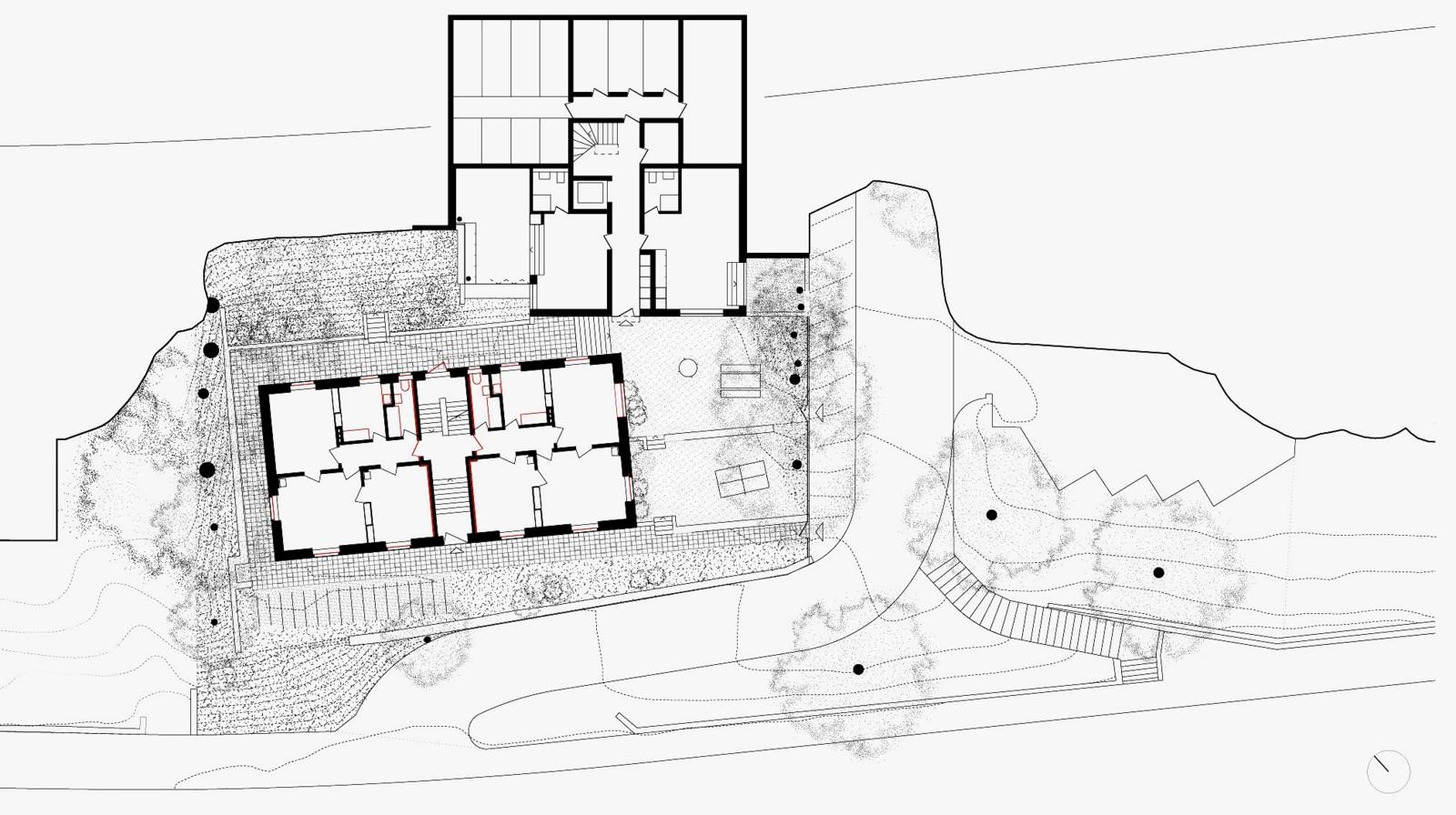

Der Bestandsbau und das neue «Stadthaus» fassen zwei Terrassen ein, die als gemeinschaftlicher Aussenraum genutzt werden können.

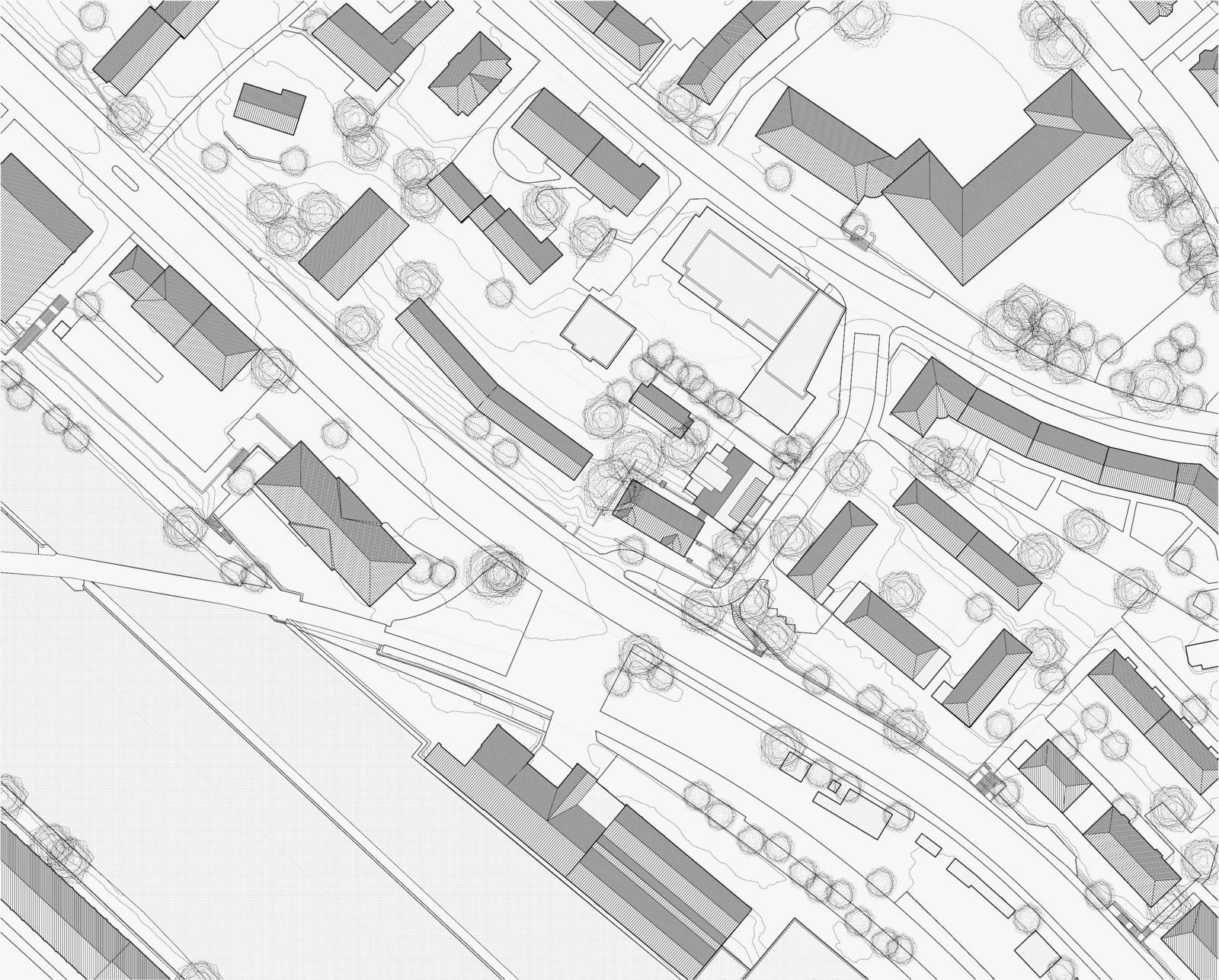

Die Wohnliegenschaft am Imfeldsteig 1 erhebt sich an einer steilen Böschung über dem rechten Limmatufer. Zwischen der Böschung und dem Fluss verläuft die Wasserwerkstrasse. Der Name deutet an, dass in dieser Gegend im 19. Jahrhundert zahlreiche Infrastrukturanlagen errichtet wurden: Auf der anderen Flussseite stand einst das erste Gaswerk von Zürich, noch immer in Betrieb ist das Unterwerk Letten bei der Wasserwerkstrasse, das sich an der Versorgung der Stadt mit elektrischem Strom beteiligt. 1894 wurde die Bahnlinie am rechten Zürichseeufer eingeweiht, die am Unterwerksareal vorbeiführte. Der Bahnhof Letten zwischen dem Areal und der Wasserwerkstrasse nahm seinen Betrieb auf. Heute werden die seit 1990 stillgelegte Trasse und ihre Brücke über die Limmat als Fuss- und Veloweg genutzt.

Das gut erschlossene Wohnhaus kann als Grossstadtfragment bezeichnet werden, wie sie in Zürich etwa zwischen 1880 und 1914 gelegentlich entstanden; man plante sie als Teil von etwas Grösserem, vielleicht noch Kommendem, oft mit seitlichen Brandmauern, welche einen direkten Anbau und die Ergänzung zur Zeile oder zum Blockrand erleichtert hätten.

Mehr Wohnraum

Bei dieser fünfgeschossigen Liegenschaft im Stadtteil Wipkingen, die über den historischen Imfeldsteig mit der Wasserwerkstrasse verbunden ist, blieb die nach Osten orientierte Seitenfassade unter dem Satteldach «blank» und hätte einen Anbau zugelassen. Doch erst ab den späteren 1920er-Jahren erfolgte eine flächendeckende, koordinierte Bebauung der Umgebung – in einem anderen Stil und mit anderen Vorstellungen über die Anordnung und Ausstattung von Wohngebäuden.

Quelle: Creative commons BY SA 4.0 / Baugeschichtliches Archiv Zürich

Diese Aufnahme aus den späten 1920er-Jahren gewährt einen Blick nach Westen entlang der Wasserwerkstrasse. Am linken Bildrand ist die noch fensterlose Brandmauer des Mehrfamilienhauses am Imfeldsteig erkennbar, rechts davon, die eben fertiggestellte Siedlung Lettenhof der Architektin Lux Guyer.

So blieb der Fragmentcharakter des klassischen Zweispänners, bei dem vom zentralen Treppenhaus jeweils zwei Geschosswohnungen erschlossen sind, stets erhalten. Dieser in seinem ursprünglich vorstädtisch-ländlichen Umfeld leicht erratisch und mit seinen schön verzierten Balkonen gutbürgerlich wirkende Bestandesbau wurde geplant vom damaligen Stadtbaumeister Arnold Geiser. Das Wohnhaus bietet insgesamt acht Wohnungen und steht heute unter Schutz.

Abgesehen von einer 1940 durchgeführten Vergrösserung der Badezimmer, Fensterdurchbrüchen in der Brandmauer und renovierten Küchen, befindet sich das Gebäude heute grossmehrheitlich in bauzeitlichem Zustand; mit den Parkett- und Terrazzo-Böden, Wandtäfer, Wandschränken, Türen und Öfen sind zahlreiche zeittypische Oberflächen und Ausstattungselemente erhalten geblieben und gemessen am Unterhaltsstau in gutem Zustand.

Die Stadt will jetzt dieses ihr gehörende Bauwerk sanieren und ergänzen, um auf dem Grundstück Wohnraum für möglichst viele Personen zu bieten. Die Parzelle besitzt ein erhebliches Ausnutzungspotenzial. Für diese Aufgabe schrieb sie einen Projektwettbewerb im selektiven Verfahren für Generalplanende aus.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

Der Situation zeigt, wie der historische Solitärbau über der Rampe des Imfeldsteigs Teil eines Ensembles wird.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

Die Terrassen des gemeinschaftlichen Aussenraums sind vom Treppenhaus des «Stadthauses» direkt erschlossen.

Guter Mix und hohe Dichte

Die Stadt als Auftraggeberin erwartete von den Wettbewerbsteams einen Ergänzungsbau mit Wohnungsgrössen zwischen Ein- bis Sechszimmerwohnungen für konventionelle Wohnformen – keine halben Zimmer, keine zumietbaren Zimmer und kein Clusterwohnen. Ein konkreter Wohnungsschlüssel war nicht vorgegeben. Der bestmögliche Wohnungsmix war von den teilnehmenden Teams so auszutarieren, dass möglichst vielen Menschen Wohnraum angeboten werden kann. Gefragt war eine städtebaulich, architektonisch und denkmalpflegerisch gute Gesamtlösung. Die Stadt will die Wohnungen jenen Bevölkerungsschichten zukommen lassen, die auf dem freien Markt keine finden. Es war somit von einer hohen Nutzungsdichte auszugehen. Ein effizientes Verhältnis zwischen Hauptnutzfläche (HNF) und Geschossfläche (GF) war massgebend.

Nach einem Präqualifikationsverfahren wurden fünf Teams zum Wettbewerb zugelassen. Nach umfassender Diskussion entschied sich das Preisgericht einstimmig zugunsten des Projektes «Bellevue» des Generalplanerteams um das Büro Atelier Candrian Meier, Zürich. Das Preisgericht vermerkte, dass es das einzige war, welches den Altbau unberührt lässt und seine Solitärstellung erhält. Diese Solitärstellung war, wie bereits erwähnt, ursprünglich wohl gar nicht geplant, gilt heute aber als Wesensmerkmal des Gebäudes.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

Die beiden Neubauten haben ihre Eingänge an der «Spielstrasse» am Nordrand der Parzelle.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

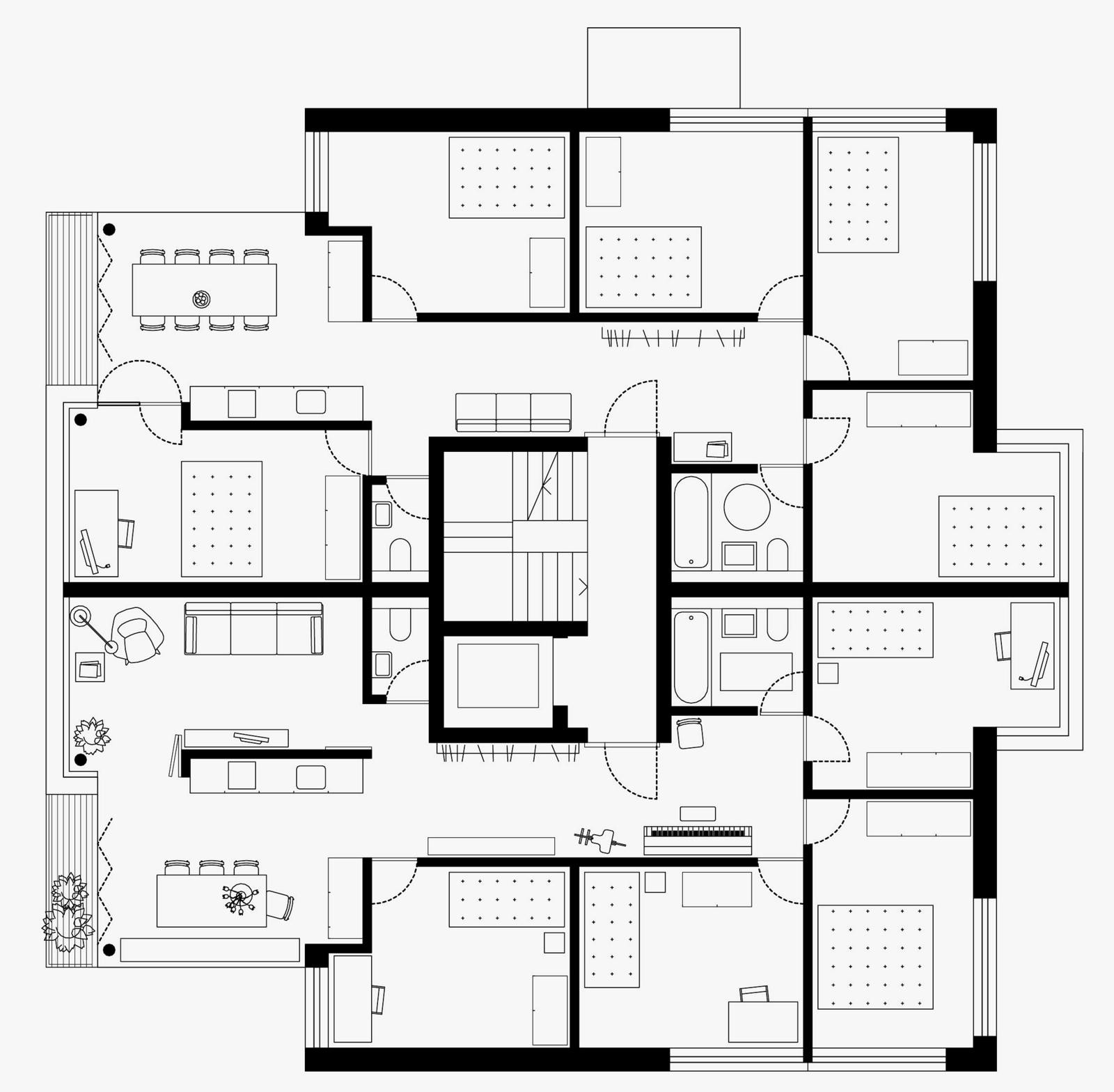

In den Regelgeschossen des «Stadthauses» lässt sich ein Teil des Wohnbereichs als Zimmer abtrennen.

Vielfalt um einen Hofraum

Der siegreiche Entwurf nutzt die hangseitige Freifläche des Grundstücks für zwei freistehende ergänzende Neubauten. Ein grösseres, im Grundriss annähernd quadratisches sechsgeschossiges Volumen steht nahe am Imfeldsteig. Es wird vom Entwurfsteam «Stadthaus» genannt. Zwischen ihm und der Brandmauer des Bestandesbaus entsteht dadurch eine zweifach terrassierte Freifläche mit existierenden Bäumen, unter welcher wie bisher der Zugang zum Wohnhaus entlang von dessen Südfassade erfolgt. An der oberen Terrasse befindet sich ein Zugang zum Treppenhaus des «Stadthauses». Der gemeinschaftliche Aussenraum bietet eine schöne Aussicht auf den Flussraum und über ihn hinweg.

Der kleinere Neubau, vom Entwurfsteam als «Gartenhaus» bezeichnet, ist nicht unterkellert. Er verfügt über drei Geschosse und ist im nördlichen Teil des Grundstücks längs zur Böschungskante angeordnet. In seinem Charakter wirkt das «Gartenhaus» wie ein Doppeleinfamilienhaus, der Zugang erfolgt entlang der Nordgrenze der Parzelle über eine breite «Spielstrasse», eine Sackgasse, an der auch der Haupteingang des «Stadthauses» liegt. Velos können hier abgestellt werden. Für Autos ist lediglich ein einzelner Besucherparkplatz am Imfeldsteig vorgesehen.

Beide Ergänzungsbauten sind mit Schrägdächern versehen, das grössere mit einem versetzten Pultdach, flankiert von Terrassen, das kleinere mit einem Satteldach. Der First des «Stadthauses» verläuft entlang des Imfeldsteigs, jener des kleineren senkrecht dazu und in etwa parallel zu jenem des Bestandesbaus. Das Ensemble wird sich mit diesen oberen Abschlüssen gut in die Umgebung eingliedern und sich der relativ kleinteiligen Gliederung der Wohnbauten in der Nachbarschaft angleichen. Es umschliesst auf drei Seiten einen steilen, hofartigen Aussenraum. Hier soll wie im ganzen Aussenraum der vom Entwurfsteam verfolgte Grundsatz «Messy ecosystems, orderly frames and cues to care (J. Nassauer)» zur Anwendung kommen. Die sich selbst überlassbaren Ökosysteme, die sauber eingegrenzt sind und zu diskreten Eingriffen anregen, versprechen eine pflegeleichte Erhaltung der bestehenden Vegetation. Die existierende Böschung bleibt somit erhalten und kann zu einer wenig lärmbelasteten, niemandem spezifisch zugeordneten, ziemlich schattigen, begrünten Nische werden.

Das «Stadthaus» ist wie der Bestandesbau ein Zweispänner, der jeweils pro Geschoss zwei geräumige Wohnungen erschliesst. Geplant ist es in Massivbauweise. Auf dem in den Hang gebauten «Terrassenniveau» befinden sich auf der Südseite, am gemeinschaftlichen Terrassenzugang, eine Einzimmerwohnung am Imfeldsteig respektive ein Zweizimmer-Atelier mit verschiedenen Niveaus am Hofraum. Darüber sind drei Regelgeschosse mit jeweils zwei Fünfzimmerwohnungen untergebracht. Bewegliche Raumtrenner ermöglichen auf der Hofseite das Vereinen eines Zimmers mit der gemeinschaftlichen Wohnzone. Damit soll unterschiedlichen Familienkonstellationen und Formen des Zusammenlebens Rechnung getragen werden. Das Dachgeschoss in der Schräge bietet noch zwei Vierzimmerwohnungen, darüber befinden sich die Waschküche und eine offene Zinne.

Quelle: Atelier Candrian Meier GmbH, Zürich

Das steile Terrain im Hof soll eine grüne, vom Verkehrslärm abgeschirmte Oase werden.

Auch im Bestandesbau möchte das Entwurfsteam die Waschküche ins Dachgeschoss mit den Mansardenlukarnen verschieben. Der darüber liegende Dachraum eigne sich gut zum Trocknen der Wäsche, argumentiert es. Ansonsten wird die historische Bausubstanz in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege so weit ertüchtigt und modernisiert wie nötig. Nach jetzigem Kenntnisstand ist keine grosse Eingriffstiefe notwendig; das Haus aus dem frühen 20. Jahrhundert scheint robust gebaut worden zu sein, auch die ursprünglichen Grundrisse sind bis heute in jeder Hinsicht tauglich.

Das «Gartenhaus» bietet zwei identische, dreigeschossige Maisonettewohnungen mit jeweils sechs Zimmern. Die Erschliessung erfolgt über Spindeltreppen, die als Raumtrenner in der Wohnzone im Erdgeschoss stehen. Dieses Gebäude ist über der Fundamentplatte eine Holzkonstruktion. Aus typologischen Gründen greifen reduzierte Schall- und Brandschutzanforderungen, erläutert das Entwurfsteam. Dies führe, nebst der kurzen Bauzeit, zu hoher Kosteneffizienz – die bei diesem Projekt ja ein wesentlicher Faktor ist. Die Fassade soll wie beim «Stadthaus» mit Holzelementen ausgeführt werden, die aussen mit Faserzementplatten verkleidet sind.

Das Preisgericht stellte anerkennend fest, dass das Projekt mit zusätzlichem Wohnraum in den Neubauten für bis zu 38 Menschen «schlüssig vom Städtebau bis in die Wohnung» entwickelt worden ist. Ganz im Geiste des denkmalgeschützten Bestandes mache es sich die Qualitäten des Ortes zu eigen, stärke den Bestand und verspreche hohe Lebensqualität in einem neuen Ensemble. Das Projekt löse den anspruchsvollen «Spagat» zwischen Erhalt des Bestandes und der notwendigen baulichen Verdichtung.

Nachgefragt... bei Benjamin Theiler

Quelle: Stadt Zürich

Benjamin Theiler ist stv. Bereichsleiter Projektentwicklung im Amt für Hochbauten der Stadt Zürich. Beim Wettbewerb hatte er den Juryvorsitz inne.

Welche Beziehung hat die Stadt Zürich zur Liegenschaft Imfeldsteig 1?

Sie ist seit der Erstellung Eigentümerin der Liegenschaft,

die einst für das im Schichtbetrieb arbeitende Personal des nahen

Elektrizitätswerks Letten erstellt wurde. Heute ist das Haus Teil des

Teilportfolios «Wohnen & Gewerbe Verwaltungsvermögen» der Liegenschaften

Stadt Zürich (LSZ). Dieses Portfolio spielt eine zentrale Rolle bei der

Bereitstellung von gemeinnützigem Wohnraum und unterstützt die wohn- und

sozialpolitischen Ziele der Stadt Zürich, indem der Bestand an städtischem

Wohnraum erhalten und ausgebaut wird.

Nach welchen Kriterien sind aktuell die Wohnungen vermietet?

Da die Wohnungen in Kürze instandgesetzt werden, sind sie

derzeit im Rahmen einer Zwischennutzung an das Jugendwohnnetz (JUWO) vermietet.

Der siegreiche Entwurf geht von vielköpfigen Mietparteien

aus. Kleinwohnungen fehlen fast vollständig. Wie ist das Preisgericht damit

umgegangen?

Gesucht wurde ein stadträumlich und architektonisch

hochwertiges Gebäude, das die besondere Rücksichtnahme gegenüber dem

bestehenden Wohnhaus gewährleistet, und viel Wohnraum für möglichst viele

Personen zu möglichst niedrigen Kosten. Dem Siegerprojekt gelang dies am

besten.

Im Jurybericht steht, dass die Wohnungen der kleinen

Siedlung an Menschen vermietet werden sollen, die am freien Markt schwer eine

finden würden. Denkt man bei diesen Schwierigkeiten alleine an ökonomische

Kapazitäten? Bestehen schon konkrete Vorstellungen von den Mietparteien und

ihrer Zusammensetzung?

Neben der finanziellen Situation spielen auch weitere

Kriterien eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Alter, gesundheitliche

Beeinträchtigungen, Härtefälle, Betreibungen sowie Erfahrungen mit Rassismus

und Vorurteilen. Grundsätzlich soll ein sozialer Mix angestrebt werden, der die

Durchschnittsbevölkerung der Stadt Zürich widerspiegelt – beispielsweise in

Bezug auf Herkunft, Alter und weitere Merkmale.

Das Siegerprojekt bietet drei klar voneinander

unterscheidbare Adressen und achtet stark auf die Privatsphäre. Weshalb lag bei

diesem Projekt kein Fokus auf Gemeinschaftsräumen?

Laut den LSZ ist ein Gemeinschaftsraum bei Objekten dieser

Grösse erfahrungsgemäss nicht praktikabel und daher nicht vorgesehen. Die

Gemeinschaftsflächen im Aussenbereich hingegen bieten eine hohe

Aufenthaltsqualität, insbesondere im offenen Bereich am Imfeldsteig zwischen

dem bestehenden und dem neuen Gebäude.

Es ist nur ein einziger Parkplatz für Autos vorgesehen. Die

Vorgaben der Stadt werden hier klar unterschritten. Wird man das Projekt

diesbezüglich noch anpassen müssen?

Die Liegenschaft Imfeldsteig 1 befindet sich im Gebiet der

Parkplatzverordnung (PPV 2015). Es ist ein Mobilitätskonzept vorgesehen, das

eine weitere Reduktion der Mindestanforderungen gemäss PPV um bis zu 60 Prozent

ermöglicht. Je nach vorgeschlagenem Wohnungsspiegel waren im Verfahren zwischen

zwei und vier Parkplätze vorgesehen. Das Siegerprojekt hat einen Parkplatz

nachgewiesen. Aktuell wird davon ausgegangen, dass zusätzlich ein weiterer

Parkplatz für Besuchende in der näheren Umgebung angemietet werden kann.

Wo steht das Projekt heute? Ist schon bekannt, wann der

Spatenstich erfolgt?

Das Projekt befindet sich derzeit in der Planungsphase. Die

Planung richtet sich nach dem politischen Prozess: Sofern Stadt- und

Gemeinderat den Ausgaben für den Ausführungskredit zustimmen, können die

Bauarbeiten voraussichtlich im Jahr 2028 beginnen. (Interview: Manuel Pestalozzi)