Steinschlagschutz aus Holz: Auf den Spuren alter Bautechniken

Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Graubünden untersucht alte Holzpalisaden auf ihre Schutzleistung gegen Steinschlag. Mittels Belastungstests an unter anderem rund 30 Jahre alten Holzbalken wird die althergebrachte Bauweise auf Herz und Nieren geprüft.

Quelle: zvg

Wurde inzwischen rückgebaut: Die Steinschlagschutzverbauung mit Holzelementen beim Gruobenwald ausserhalb von Klosters.

Nicht immer kommt alles Gute von oben: Laut der

Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) sind

sechs bis acht Prozent der Landesfläche der Schweiz von instabilem Untergrund

betroffen. Hauptsächlich im voralpinen und alpinen Raum drohen Hangrutschungen,

Steinschläge oder Felsstürze. Die oft nur begrenzt vorhersagbaren Naturgefahren

bergen ohne entsprechende Schutzbauten ein enormes Schadenspotenzial. Und durch

den Klimawandel nimmt das Risiko solcher Ereignisse noch zu: Schmelzende

Gletscher und der auftauende Permafrost entlassen Steine und Felsbrocken aus

ihrem «Eisgefängnis».

Erster Steinschlagschutz aus Holz

Dieser Bedrohung war man sich bereits Anfang der

1900er-Jahre bewusst – zum Beispiel beim Bau der Rhätischen Bahn von Landquart

nach Davos. Steinschlag stellte damals wie heute für viele Bergbahnen und

Siedlungen im Bündnerland eine ständige Bedrohung dar. Dagegen gewappnet hatten

sich die Menschen zu dieser Zeit mit einfachsten Mitteln: Mit Baumaterial, das

gerade vorhanden war. «Sie haben alte Eisenbahnschienen als Stützen genutzt,

ein Loch gegraben und diese einbetoniert», erzählt James Glover, wissenschaftlicher

Projektleiter Naturgefahren an der Fachhochschule Graubünden im Baulabor in

Chur. Zwischen die Stützen platzierte man Eisenbahnschwellen aus Eichenholz.

«So entstand der erste Steinschlagschutz aus Holz».

Heute finden sich viele unterschiedliche Konstruktionsarten

solcher Holzbarrieren. Mit verschiedenen Pfostentypen, Rund- oder Kantholz.

«Bei einigen ist das Holz zum Beispiel als Vollschutz direkt aneinandergebaut»,

erläutert Glover. Andere Schutzbauten weisen dagegen zwischen den Balken

Lücken oder Abstandshalter auf und sind mit Eisenbahnschienen oder HEM-Trägern

aus Stahl verankert. Eines haben die Holzbarrieren aber in den meisten Fällen

gemeinsam, wie Glover erklärt: «Sie sind starr fundiert.»

Noch immer viele Holzbauten

Waren diese Holzpalisaden früher gegen Steinschläge noch

gang und gäbe, werden heute praktisch keine mehr gebaut. Denn vielerorts

wurden die traditionellen Schutzbauten inzwischen durch modernere Varianten mit

Stahldrahtnetzen oder Beton abgelöst. Wer die Augen nach den alten

Holzbarrieren offenhält, wird im Kanton Graubünden aber immer noch fündig, wie

Glover betont: «An alten Verkehrswegen, entlang der Bahnlinien der Rhätischen

Bahn oder auch bei Forstwegen.» Tatsächlich sind es in der Anzahl auch gar nicht

mal wenige: Reiht man alle Steinschlagschutzverbauungen im Bündnerland

aneinander, erreichen sie laut dem Forscher eine Länge von insgesamt 69

Kilometern, davon besteht ein Drittel – 20 Kilometer – noch immer aus Holz.

Verdrängt wurden die althergebrachten Schutzbauten vermehrt

ab den 1960er-Jahren, als Technologien mit Stahldrahtnetzen aufkamen. «Es

wurde viel in die Forschung und Entwicklung solcher Netze investiert»,

erläutert Glover. Dadurch konnten diese im Laufe der Zeit auch so dimensioniert

werden, dass sie höheren Aufpralllasten standhielten. Diese Arbeit kam

allerdings nicht den alten Holzpalisaden zugute. Deshalb mangelt es bis heute

an grundlegenden Daten über die Bruchschlagarbeit von Holzbalken unter dynamischen

Steinschlagbelastungen. Dadurch, aber auch durch die Dominanz der

Stahlnetzindustrie, ist die Verwendung von Holzelementen in

Steinschlagschutzbauten inzwischen praktisch obsolet geworden. Vielerorts wird

auf zertifizierte Stahldrahtnetze gesetzt.

Quelle: zvg

Eine durch Baumschlag beschädigte Holzpalisade bei Klosters: Viele dieser Bauten wurden in den 1990er-Jahren gebaut. Sie erreichen langsam aber sicher das Ende ihrer Lebensdauer.

Ersetzen oder Instandhalten?

Ein Grossteil der heute noch im Kanton Graubünden

bestehenden Holzpalisaden wurde in den 1990er-Jahren errichtet. Glover: «Im

Schnitt sollten die Bauten etwa 40 Jahre ihre Schutzleistung erbringen.»

Langsam aber sicher erreichen sie das Ende ihrer Lebensdauer. Vor diesem

Hintergrund sehen sich Behörden wie das Bündner Amt für Wald und Naturgefahren

(AWN) sowie das kantonale Tiefbauamt, aber auch Bahnunternehmen wie die

Rhätische Bahn (RhB) mit mehreren Fragen konfrontiert: Was macht man mit den

alten Holzbarrieren? Ersetzt man sie durch moderne, aber zertifizierte

Schutzbauten? Hält man sie Instand und wenn ja, wie? Muss das gesamte Holz

ersetzt werden oder nur ein oder zwei Träger?

Erste Antworten auf diese Fragen soll das Forschungsprojekt

«Holzpalisaden als Steinschlagschutz» des Instituts für Bauen im alpinen Raum

an der Fachhochschule Graubünden liefern. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl

für Holzbau des Instituts für Baustatik und Konstruktion (IBK) der ETH Zürich

wird mit Hilfe von Steinschläge simulierenden Schlaghammerversuchen die

Wissensbasis für die Dimensionierung, Zertifizierung und Weiterentwicklung von

Steinschlagschutzbauten mit Holzelementen erarbeitet. James Glover ist

Projektleiter der Forschungsarbeit: «Grobes und langfristiges Ziel ist es, die

traditionellen Holz-Schutzverbauungen zertifizieren zu können.» Die Branche

soll damit eine umweltfreundliche Alternative zur Verwendung von

Standard-Steinschlagschutzbauten aus Stahlnetzen erhalten.

Quelle: Pascale Boschung

Statischer Versuch in Chur: Die Balken werden in einem Drei-Punkt-Biegeversuch an zwei Punkten montiert und in der Mitte langsam Schritt für Schritt einer hohen punktuellen Last ausgesetzt.

Die dynamischen Schlaghammer-Versuche an der ETH Zürich im Video. (Quelle: zvg)

3,5 Tonnen schwerer Hammer

Die dafür erforderlichen Daten werden im Rahmen der

Steinschlag-Forschung an Holzbalken gesammelt. Zum Einsatz kommen dafür

einerseits frisch geschlagene Kastanien-Rundhölzer, andererseits Balken

gleicher Holzart, die 30 Jahre lang in einem alten Steinschlagschutzbau beim

Gruobenwald ausserhalb von Klosters verbaut gewesen sind. Dieser musste

demontiert werden, nachdem eine neue Gefahrenbeurteilung – ausgelöst durch

unumgängliche Baumfällungen im alten Schutzwald – eine erhöhte

Steinschlaggefahr ergab. Dem Forschungsteam bot sich dadurch die Gelegenheit,

die Holzbarrieren genauer zu untersuchen und das darin verbaute Material

Belastungstests unterziehen zu können. Wie der Forschungsleiter erzählt, wäre

es aber fast nicht dazu gekommen: «Sie wären beinahe beseitigt worden.» Erst

auf Nachfrage konnte Glover die Bauten retten. Für die Erforschung sind die

alten Hölzer ideal; sie waren drei Jahrzehnte Wind und Wetter ausgesetzt. «Die

Fragestellung dabei ist, ob ihre Schutzleistung über die Zeit abnimmt oder nicht.»

Die Holzbalken werden im Rahmen des Forschungsprojekts zwei

Versuchen unterzogen. Im Baulabor an der FH Graubünden in Chur führt Glover mit

seinem Team statische Tests durch: Die Balken werden in einem

Drei-Punkt-Biegeversuch an zwei Punkten montiert und in der Mitte langsam einer

hohen punktuellen Last ausgesetzt. «Das entspricht dem punktuellen Lasteintrag,

den wir bei einem Steinschlag erleben». Die Maximallast wird zunächst auf Basis

einer technischen Konstruktionstabelle und anhand von Umfang, Länge und Gewicht

eines Balkens berechnet. Anschliessend wird getestet, wie viel Durchbiegung

und Last das Holz tatsächlich aushält, bis es bricht. Glover: «Die alten Träger

weisen im Vergleich zu unseren ersten Schätzungen oft eine doppelt so hohe

Bruchlast auf.» Neben dem Lasteintrag wird auch der Bruchprozess analysiert, um

am Ende die statische Bruchfestigkeit und die Versagensmechanismen der Balken

unter Stossbelastung dokumentieren zu können.

Etwas heftiger geht es an der ETH Zürich zu und her. «Hier

wird im Grunde ein Steinschlag simuliert», erklärt Glover. Dies in Form eines

3,5 Tonnen schweren Schlaghammers, der in dynamischen Pendelschlägen gegen die

Balken schwingt. Der Hammer wird dabei aus vier Metern Höhe fallen gelassen und

trifft wie ein Steinschlag mit hoher Geschwindigkeit und Kraft auf das unter

dem Pendel montierte Holz. Ohne Hindernis würde der Hammer wie ein Pendel

durchschwingen. Für die Forschung dokumentiert wird der Höhenunterschied beim

Durchschwingen, der durch den Aufprall entsteht. «Diesen nutzen wir, um die

abgegebene Energie in den Balken zu ermitteln.» Anders als beim statischen Test

wird hier der Balken in zwei Teile durchschlagen.

Quelle: zvg

Rundholz-Palisaden mit Baujahr 1995 im Sela-Wald bei Filisur: Ein grösserer Felsbrocken hatte vier runde Eichenträger der Barriere gebrochen. Die Forscher rekonstruierten das Ereignis im Labor nach.

Quelle: zvg

Anhand der Einschlagpunkte im Gelände und an Bäumen wurde die Sprungweite und daraus die Geschwindigkeit des grossen Felsbrockens bei der Holz-Palisade im Sela-Wald abgeschätzt.

Vom Feld ins Labor

Den Versuchen im Labor gingen Felduntersuchungen bestehender

Holz-Schutzbauten voraus, die Steinschlagereignisse erlebt haben. Zum Beispiel

im Sela-Wald bei Filisur. Die hier stehenden Rundholz-Palisaden mit Baujahr

1995 weisen bereits einige durch Steinschläge entstandenen Spuren auf. «Das

Gebiet ist ziemlich aktiv», so Glover. Davon zeugen nicht nur mehrere im Laufe

der Jahre festgestellten Schäden am Holz, sondern auch der angesammelte

Schotter hinter der Barriere. Im Juli 2021 stellte das Team einen heftigen

Steinschlagschaden fest: Ein grösserer Felsbrocken hatte vier runde

Eichenträger der Barriere gebrochen. Die Holzpalisade hielt den Stein aber

zurück. Glover: «Ich nutze solche Ereignisse, um die mögliche Bruchkraft zu

ermitteln.»

Der Stein wurde vor Ort 3D-gescannt und die Umgebung

analysiert, um den genauen Fall des Brockens nachzukonstruieren. Danach ging es

vom Feld ins Labor. Anhand der Einschlagpunkte im Gelände und an Bäumen wurde

die Sprungweite ermittelt und daraus die Geschwindigkeit des Steins

abgeschätzt. «Daraus haben wir beim Einschlag eine Geschwindigkeit von etwa 14

Metern pro Sekunde mit einem 800 Kilogramm schweren Stein berechnet.» Damit

liege man in einem Bereich von 100 Kilojoule – das entspricht einem Kleinwagen,

der mit rund 50 km/h

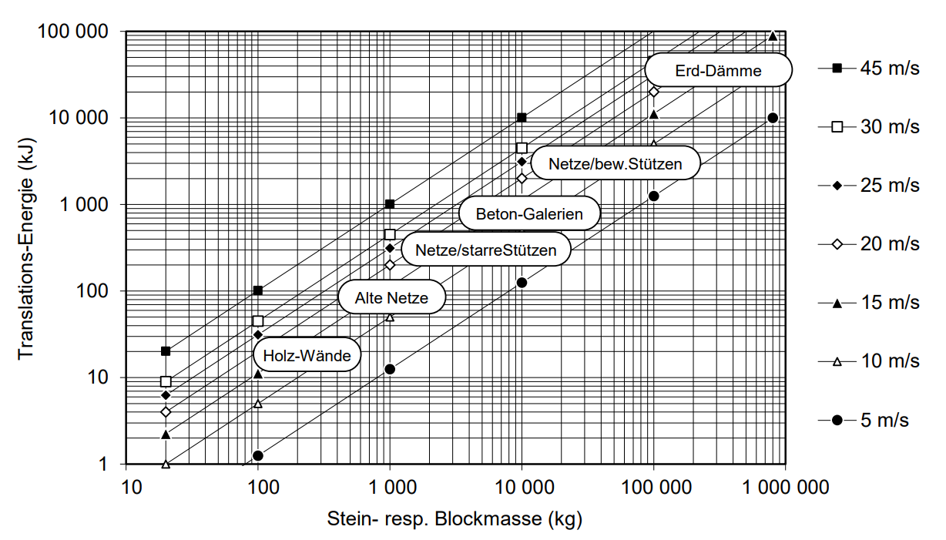

ungebremst in eine Wand fährt. Die Schutzleistung der Holzzäune wird derzeit aber sehr viel tiefer eingeschätzt: In einer Grafik vom Bundesamt für Umwelt

(Bafu) zu Schutzbauwerken gegen Massenbewegungsgefahren werden Holz-Wände im untersten Bereich zwischen 30 bis 50 Kilojoule aufgeführt.

Quelle: BAFU 2016, Schutz vor Massenbewegungsgefahren

In einer Grafik vom Bundesamt für Umwelt zu Schutzbauwerken gegen Massenbewegungsgefahren von 2016 werden Holz-Wände im untersten Bereich zwischen 30 bis 50 Kilojoule aufgeführt.

Genau hier setzt nun aber das Forschungsprojekt an. Mit den

erarbeiteten Daten und Bemessungsgrundlagen könne man in Zukunft bestimmen, ob

die Bauweise tatsächlich in einem Steinschlaggebiet mit 100 Kilojoule

eingesetzt werden könnte. «Dann werden solche Holzschutzzäune eine Option für

die Behörden.» Davon abgesehen werden diese aber auch nach einer Zertifizierung

nicht überall flächendeckend eingesetzt werden können. Denn Stahllösungen

dürften hinsichtlich der Schutzleistung gegen Steinschlag auch in Zukunft die

Nase vorne haben: «Die neusten Stahldrahtnetze mit Bremselementen können mittlerweile bis zu 12'500 Kilojoule stoppen.»

Mögliche Einsatzgebiete für die althergebrachte Methode mit

Holzelementen wären für Glover aber zum Beispiel Wälder, die an sich bereits

einen wirksamen Schutz gegen Naturgefahren wie Lawinen, Steinschlag,

Rutschungen und Murgänge bieten. «Ergänzt um Holzbarrieren könnten diese

Schutzwälder gut wachsen.» Zudem würde ihre Schutzwirkung damit zusätzlich

verstärkt.

Nachhaltige Alternative

Die traditionelle Baumethode mit Holzelementen wäre auch

eine nachhaltige Alternative. Denn Steinschlagschutzbauten aus Stahl weisen

einen vergleichsweise hohen CO2-Fussabdruck auf und werden zusätzlich mit für

die Umwelt schädlichen Zinkbeschichtungen vor Korrosion geschützt.

«Nachhaltigkeit ist ein wachsendes Thema in der Baubranche», sagt Glover. Zudem

haben das Amt für Wald und Naturgefahren sowie das Tiefbauamt und die RhB

Interesse am Projekt bekundet. Abgesehen von der Nachhaltigkeit könne die traditionelle

Bauweise aber auch wirtschaftliche Vorteile bieten. «In der Schweiz wird

relativ viel Geld in den Naturgefahrenschutz investiert.» Das gilt aber nicht

für internationale Strassenwege über Berggebiete wie in Nepal, im Himalaya,

Afghanistan oder Tadschikistan. «Die Holzpalisaden könnten hierbei eine

günstige Variante darstellen».

Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Zunächst soll ein

Leitfaden zur Bemessung von Holzpalisaden erstellt werden. Für die Zukunft hat

sich das Forschungsteam noch weitere Ziele gesteckt, darunter die Erarbeitung

eines Leitfadens zur Überprüfung und Instandhaltung bestehender Holzpalisaden

oder die Verbesserung der starren Bauweise. Aber auch eine Ertüchtigung der

Bauten – etwa durch die Einführung von Bremselementen, Gelenkstutzen oder einem

Verspann-Netz. Und das langfristige Ziel ist natürlich die Entwicklung eines

Verfahrens zur Zertifizierung. «Das kommt aber alles in einer nächsten Phase»,

lacht Glover. Die jetzige Forschung liefere dazu die Informationen und

Grundlagen. Damit könnte es im Gruobenwald bei Klosters vielleicht irgendwann

auch wieder Holzzäune geben – an ihrer Stelle stehen dort heute nämlich

Stahldrahtnetze.

Projektbeteiligte

Lead: Institut für Bauen im alpinen Raum (IBAR), FH Graubünden

Projektleitung: James Glover

Team: Yasin Akkus, Philip Crivelli, Imad Lifa, Dionysios

Stathas

ETH Zürich:

Lehrstuhl für Holzbau

Institut für Baustatik und Konstruktion (IBK), ETH Zürich

Experimentelle Forschung (expRES@IBK)

Alex Sixie Cao

Gioele Montalbetti

Andrea Frangi