Photovoltaikanlagen in den Alpen: Mit der Drohne den perfekten Standort finden

Wer eine Photovoltaikanlage in einer Bergregion projektiert, sollte wissen, wie viel Schnee im Winter an ihrem möglichen künftigen Standort liegt. Fehlplanungen, die zu Schäden an Modulen und Unterbau führen, lassen sich so vermeiden. Ein Team vom WSL-Institut für Schnee-und Lawinenforschung (SLF) lässt dazu Drohnen in die Lüfte steigen.

Quelle: Yves Bühler / SLF

Start einer Drohne, um Schneehöhen zu messen.

Senkrecht steigt die orange Drohne am Berninapass in die Höhe, legt sich dann flach und beginnt ihren Erkundungsflug. Es ist Ende Januar. Yves Bühler und Andreas Stoffel von der Forschungsgruppe Alpine Fernerkundung am SLF messen hier die Schneehöhen. Sie sind im Auftrag eines Planungsunternehmens für Photovoltaikanlagen unterwegs, das auf dem Pass einen Solarpark errichten will. Dazu ist es wichtig, die Verhältnisse im Winter im Gelände zu kennen. «Wenn man eine Photovoltaikanlage an einer Stelle installiert, an der im Winter sieben Meter Schnee liegen, ist sie im Frühjahr darauf sicherlich kaputt», sagt Bühler.

Drohnenkameras messen räumliche Verteilung der Schneehöhen

Oft machen wenige Meter den Unterschied zwischen geeignetem und ungeeignetem Gelände aus – und die Wissenschafter liefern dafür die Daten. «Wir messen mit Drohnen-Kameras die räumliche Verteilung der Schneehöhen», sagt Bühler. «Wenn man das nach Schneefällen mit unterschiedlichen Windrichtungen macht, kann man besser abschätzen, welche Standorte bezüglich des Schnees geeignet wären. Besonders hilfreich ist das, wenn man sowohl vor- als auch nach dem Bau der Anlagen messen kann.»

Die Ergebnisse der Drohnenflüge erhalten die Projektierer direkt - oder SLF-Kollege Stefan Margreth, Leiter der Forschungsgruppe Schutzmassnahmen. Dieser nutzt sie für Gutachten, aus denen die Projektierer herauslesen, ob besondere Massnahmen nötig sind und wenn ja, welche. «Früher hatten wir nur grobe Angaben von Karten, die die mittlere Schneehöhe über die gesamte Schweiz darstellen, vielleicht war noch eine Messstation in der Nähe, das gab uns eine Idee von der Situation vor Ort, aber eben nicht die Details», erklärt Margreth. In der Praxis kann aber selbst eine vergleichsweise kleine Mulde grosse, lokale Schneehöhen verursachen. Daher steuern die Vermessungsflüge wichtige Informationen bei.

Zumal Schnee nicht einfach fällt und dann bis zum Frühjahr liegen bleibt: Der Wind verfrachtet ihn, es entstehen Wechten - Schneeablagerungen an Geländekanten - und frei geblasene Flächen, es bilden sich Stellen mit viel und solche mit wenig Schnee. Die Unterschiede sind im Gebirge enorm. Wie Margreth erklärt, muss man den Bodenabstand der PV-Module auf die lokale Schneehöhe auslegen. Ist der Unterbau zu niedrig, verschwinden die Module unter einer weissen Decke, und der Solarpark produziert keinen Strom. Zudem kann der Druck, den der Schnee auf die Strukturen ausübt, Schäden verursachen.

«Grundsätzlich gilt, dass Solarparks die lokale Windgeschwindigkeit reduzieren»

Überdies wirkt sich eine Anlage selbst auch auf die Situation vor Ort aus. «Grundsätzlich gilt, dass Solarparks die lokale Windgeschwindigkeit reduzieren, dadurch dürfte mehr Schnee abgelagert werden», so Margreth. Durch diesen Effekt kann dieser sich im Vergleich zum Ausgangszustand vor dem Bau anders verteilen. Der SLF-Experte vergleicht das mit Schutzbauten wie Kolkkreuzen und Verwehungszäunen, die die Schneeverteilung optimieren oder die Lawinengefahr reduzieren, indem der Wind den Schnee kontrolliert an bestimmten Stellen ablagert.

Margreths Erfahrung zeigt, dass wegen der Anlage generell mehr Schnee vor Ort liegen dürfte. Er empfiehlt dies bei Planung der Höhe des Unterbaus zu berücksichtigen. «Es ist schwierig, abzuschätzen, wie sich die Konstruktion im Detail auf die Schneehöhe auswirken wird.» Margreth nennt zwei Faustregeln: Auf einem Industriegebäude erhöht eine Solaranlage die Schneelast um bis zu 25 Prozent, auf der freien Fläche dürfte rund 20 Prozent mehr Schnee liegen. Aus einer Höhe von drei Metern werden dann dreieinhalb bis vier.

Solaranlagen als Testanlagen

Die ersten alpinen Solarparks in der Schweiz werden hinsichtlich dieser Folgen laut SLF in einem schneereichen Winter den Charakter einer Testanlage haben. «Sehr wichtig ist, dass auch nach dem Bau einer Anlage ein Monitoring der Schneehöhen durchgeführt wird, um für weitere Solarparks und für Reparaturen bessere Grundlagen zur Verfügung zu haben», weiss Margreth.

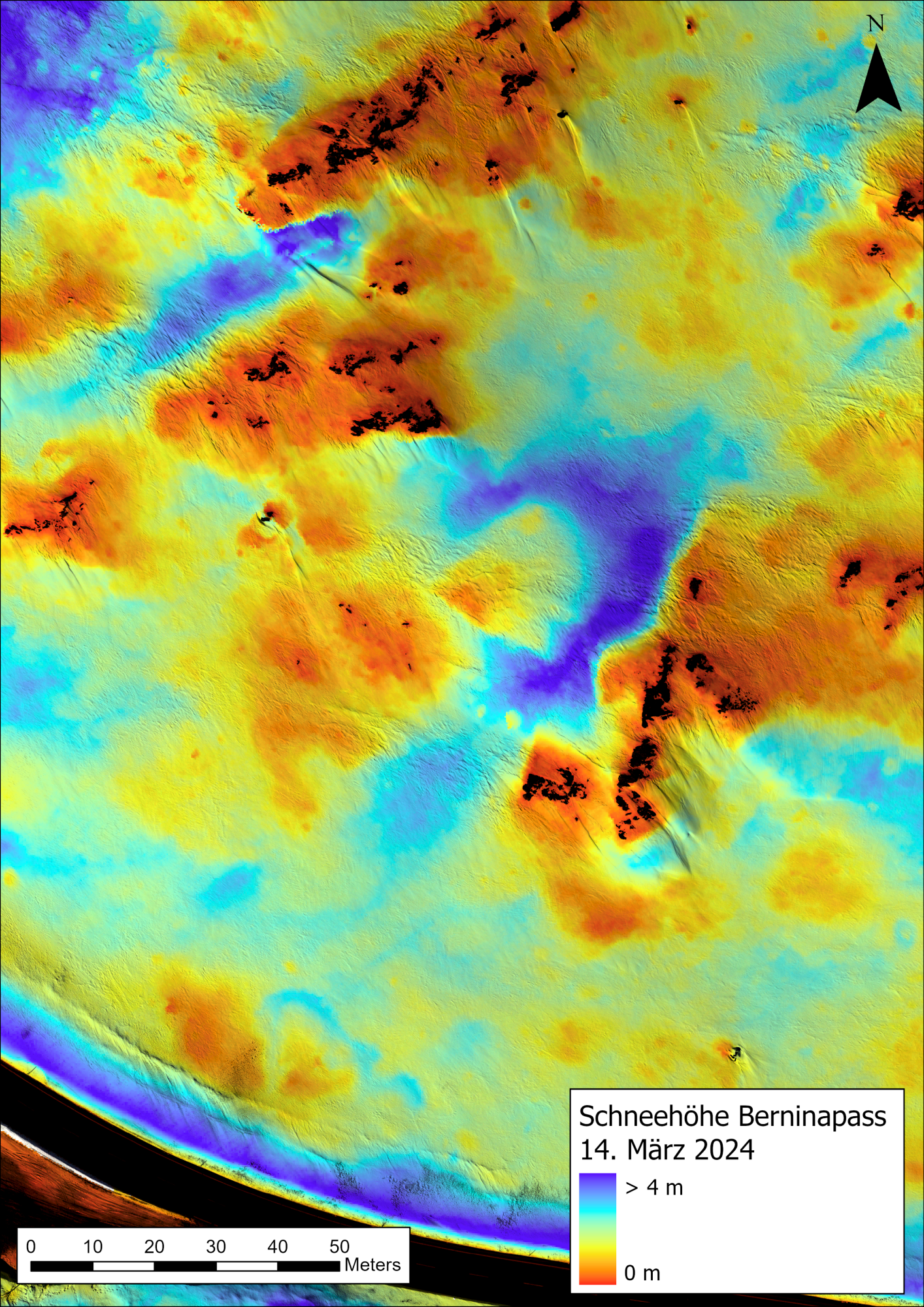

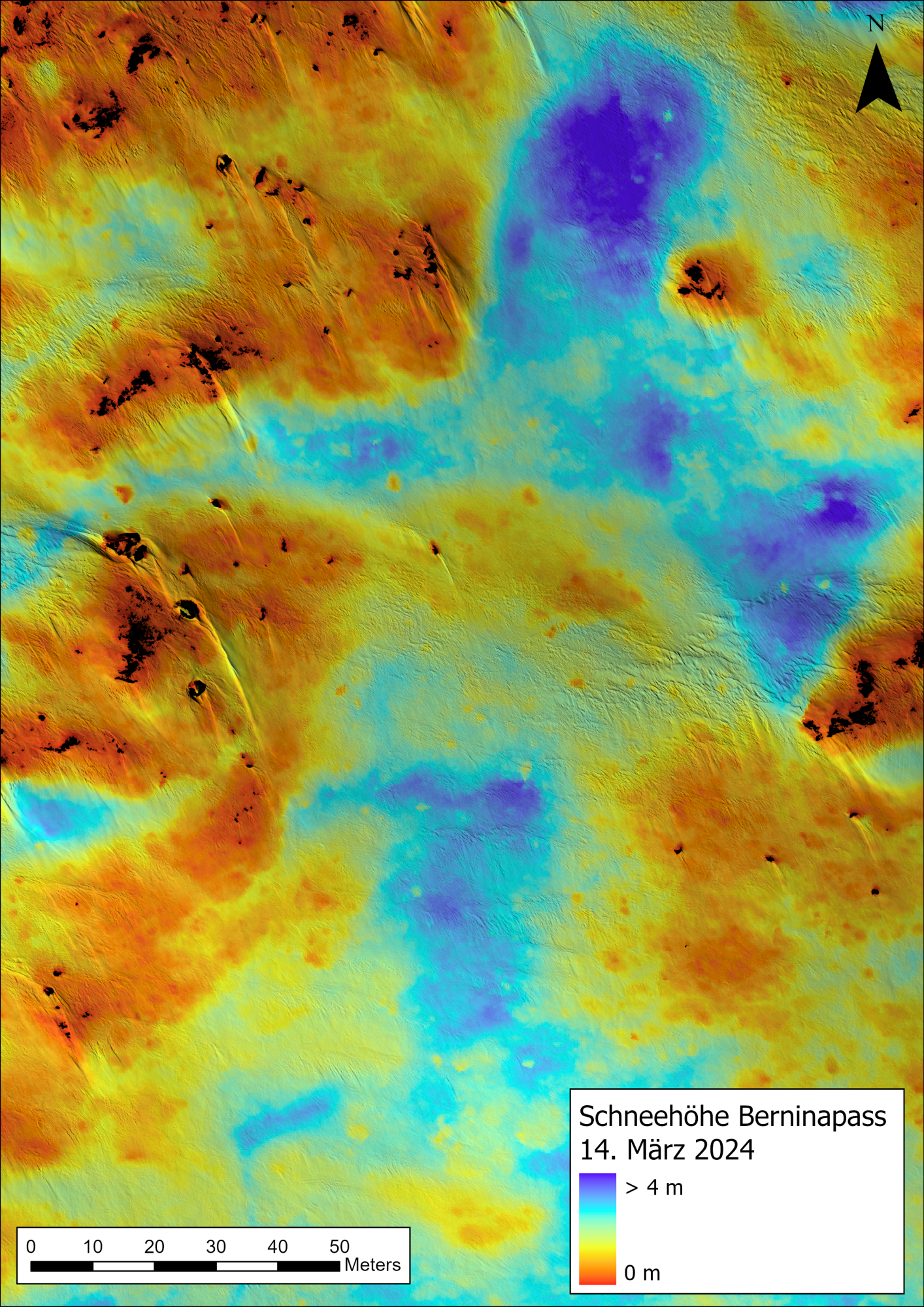

Gemessen am Investitionsbedarf für einen Solarpark, sei das Erstellen von Schneehöhenkarten nicht teuer, schreibt SLF. Ein Flug inklusive Auswertung kostet zwischen vier- und fünftausend Franken. Jedoch genügt manchnmal einer nicht, zum Beispiel, wenn sich die Lage vor Ort im Laufe des Winters drastisch ändert. Bühler und Stoffel sind im März erneut am Berninapass gewesen – wegen extremer Schneefälle im Süden. (mgt/mai)

Artikel von slf.ch (bearbeitet); Original hier lesen.

Quelle: SLF

Schneehöhen am Berninapass Mitte März: Die dunkelblauen Flächen zeigen viel Schnee und eignen sich nicht für Photovoltaikanlagen. Schwarz unten im Bild die geräumte Passstrasse, der blaue Streifen daneben ist der Schneewall, denn die Schneefräsen beim Räumen aufgeworfen haben.

Quelle: SLF

Schneehöhen am Berninapass Mitte März: Die Fläche oben links könnte sich für Photovoltaikanlagen eignen. Weiter rechts ist die Situation wegen der hohen Schneemenge ungünstig. Die dunklen Punkte in der Mitte links zeigen Steine. Gut zu erkennen sind die Wechten, die sich daran gebildet haben.