Lucien Hervé und Le Corbusier: Pas de deux zweier Meister

Lucien Hervé verstand es, Architektur in Fotografie zu übersetzen wie kaum ein anderer Fotograf. Dies erkannten einige der grössten Baumeister des 20. Jahrhunderts und engagierten ihn, darunter Alvar Aalto, Jean Prouvé und eben auch Le Corbusier. Davon erzählt Im Pavillon Le Corbusier in Zürich die Ausstellung «Lucien Hervé: Gebautes Licht». Architekt und Leiter des Pavillon, Simon Marius Zehnder, spricht im Interview über die Beziehung zwischen dem Architekten und dem Fotografen

Quelle: Lucien Hervé

Le Corbusier und sein Modulor 1952 in der Unité d'Habitation, Marseille.

«Sie haben die Seele eines Architekten». Ein grosses Kompliment von einem grossen Architekten. Es stammt von Le Corbusier und ging an Lucien Hervé, nachdem die beiden sich Ende 1949 zum ersten Mal getroffen hatten. Zuvor hatte Hervé dem Architekten unaufgefordert 650 Aufnahmen von der Unité d'habitation in Marseille, die damals im Bau war, geschickt. Worauf Le Corbusier Hervé bat, sein Fotograf zu werden.

Die beiden arbeiteten dann während 15 Jahren eng zusammen. So reiste Hervé etwa 1955 gemeinsam mit Le Corbusier nach Indien, um Chandigarh und Ahmedabad zu fotografieren. Für den Bau des Unesco-Hauptsitzes in Paris ernannte der Architekt den Fotografen zum offiziellen Fotografen. Einerseits schätzte er Hervés ästhetischen Ansatz, sein Spiel mit Licht, Volumen und mit den Rhythmen eines Gebäudes. Andererseits teilten beide Künstler einen humanistischen Ansatz, sie stellten den Menschen ins Zentrum ihrer Arbeit. Während Le Corbusier das Ziel verfolgte, mit seinen Bauten das Leben der Menschen zu verbessern, strebte Hervé danach, den Menschen die Architektur verständlich zu machen.

Dass Hervé zum renommierten Künstler wurde, war alles andere als klar. Sein Leben war zu Beginn mehr als abenteuerlich. Geboren wurde er 1910 in Ungarn als László Elkán. Mit 19 Jahren zog er nach Paris und beschäftigte sich mit Malerei und Mode. Er war Gewerkschafter und Kommunist. Während des Zweiten Weltkriegs kämpfte er in der französischen Widerstandsbewegung und kam in deutsche Gefangenschaft. Er konnte fliehen, stiess in Grenoble zur Untergrundarmee und änderte seinen Namen in Lucien Hervé.

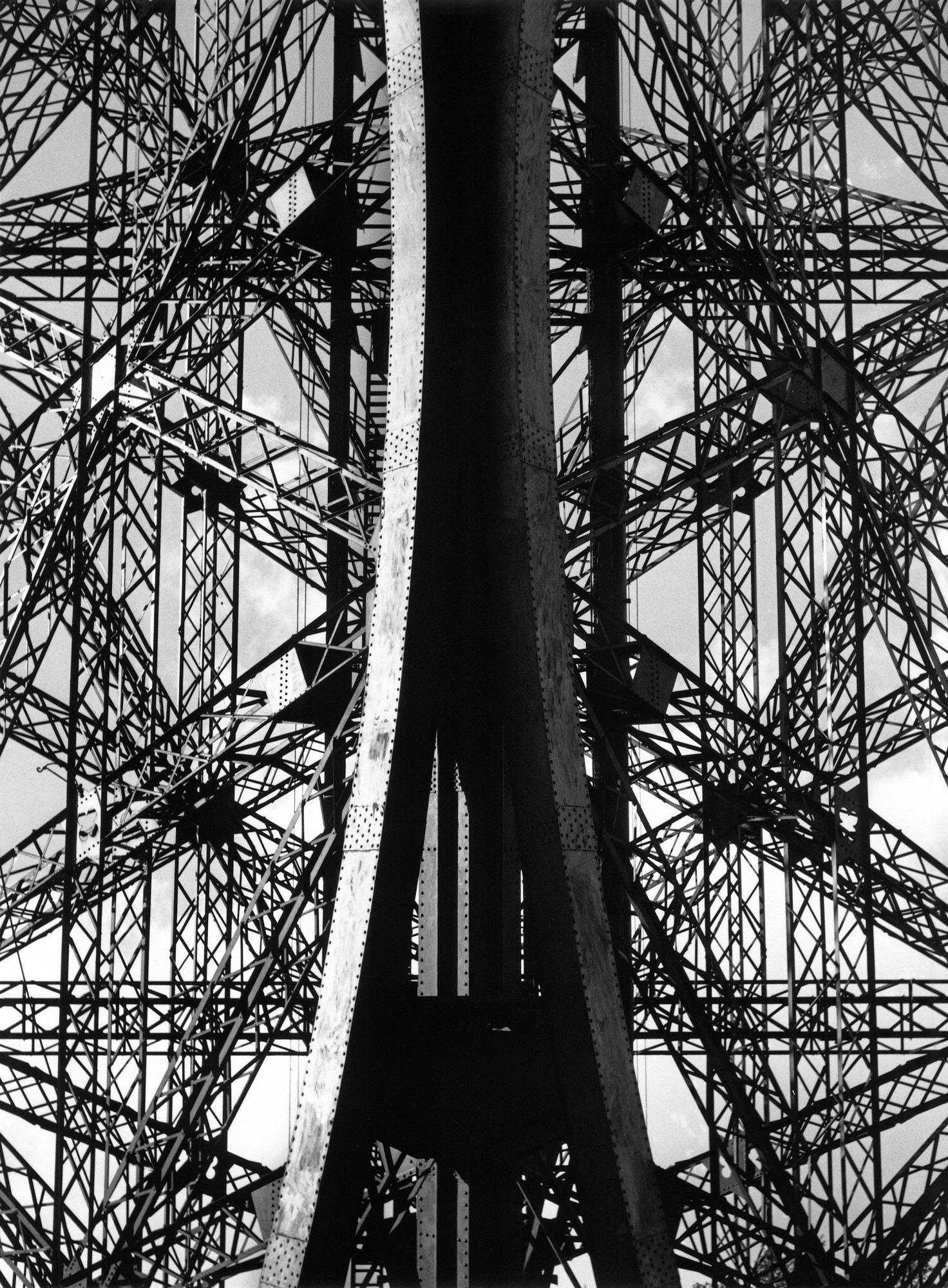

Der eingebürgerte Franzose war Autodidakt und hatte nie eine renommierte Kunsthochschule besucht. Dafür verbrachte er viel Zeit in Museen, interessierte sich sowohl für Rembrandt als auch für die Kubisten und begann auch selbst zu malen sowie Collagen anzufertigen. Er bewunderte Picasso, liebte die Geometrie, das Abstrakte. So entwickelte sich sein Ansatz, das Wesentliche aufzuspüren, was sich später auch in der Architekturfotografie zeigen sollte. Der Grund dafür, dass Hervé zur Architekturfotografie fand, war ein Bauwerk, das viele seiner Zeitgenossen noch immer als rohen Stahlkoloss betrachteten und kritisch beäugten: der Eiffelturm, den Gustave Eiffel 1889 konstruiert hatte. Er erweckte die Neugier des Künstlers, der sich der Stahlkonstruktion wie einem fremden Wesen näherte: Er wollte ihn verstehen, wollte wissen, wie Eiffel die gegensätzlichen Kräfte ausbalanciert hatte, wie die Konstruktion im Kern funktioniert. Und genau diesen analytischen und zugleich künstlerischen Blick setzte er in Fotografien um, die einzigartig sind. Die Leidenschaft war entfacht und blieb bis zu seinem Tod 2007 im hohen Alter von 96 Jahren.

Simon Marius Zehnder ist Leiter des Pavillon Le Corbusier und hat die Ausstellung «Lucien Hervé: Gebautes Licht» gemeinsam mit Imola Gebauer kuratiert. Er ist Architekt ETH mit Nachdiplom in Curating an der ZHdK und auf die Abbildung von Architektur spezialisiert. Er hat unter anderem die Ausstellung «Architekturikonen neu gesehen» und nun gemeinsam mit der Kunsthistorikerin Imola Gebauer die Ausstellung «Lucien Hervé: Gebautes Licht» für das Museum für Gestaltung Zürich kuratiert.

Quelle: Regula Bearth

Simon Marius Zehnder ist Architekt und Leiter des Pavillon Le Corbusier. Er hat die aktuelle Ausstellung gemeinsam mit Imola Gebauer kuratiert.

Herr Zehnder, Sie sind seit 2018 Leiter des Pavillon Le Corbusier. Wie hat sich in dieser Zeit Ihre Sichtweise auf den Architekten und sein Zürcher Bauwerk entwickelt?

Über die Zeit wurden viele Erzählungen

und auch viel Wissen mit meinem Team und mir geteilt, spezifische

Interessen konnte ich mittels der Kuration von Ausstellungen ausleuchten

und vertiefen. Le Corbusier wurde mir dadurch vertraut, insbesondere

mit seinem Werk über die Architektur hinaus. Wir schöpfen jedes Jahr aus

dem reichen Kosmos an Themen, welche Le Corbusier zeitlebens

angetrieben haben. Ich sehe Le Corbusier als Autor des Gesamtkunstwerks,

welches er dank Heidi Weber in Zürich verwirklichen konnte. Und das

wiederum spiegelt meine Sicht auf das Zürcher Bauwerk.

Welchen Stellenwert hat der Pavillon im Gesamtwerk von Le Corbusier?

Hier

fliessen sämtliche seiner Ideen zusammen, was eine unglaubliche Kraft

entwickelt. Das ist für uns natürlich attraktiv und wir sind äusserst

dankbar, nebst der musealen Zugänglichkeit und Vermittlung dieses Erbes

auch unseren Lehrauftrag im entsprechenden Kontext wahrnehmen zu können.

Der Pavillon hat eine faszinierende Strahlkraft, weit über das Seefeld,

die Stadt als auch über etwaige Landesgrenzen hinaus.

In

der Ausstellung «Lucien Hervé: Gebautes Licht» sind über 70 Fotografien

von Hervé zu sehen. Haben Sie eine persönliche Lieblingsfotografie?

Meine

Lieblingsarbeit ist eine Fotografie aus der Villa Savoye. Das

Wochenendhaus für Pierre Savoye im Pariser Vorort Poissy wurde zum

Manifest der von Le Corbusier 1923 formulierten «fünf Punkte einer neuen

Architektur». Es ist eines von zwei Farbbildern, die wir in der

Ausstellung zeigen. Von einer persönlichen Neugier getrieben, ordnete

Hervé architektonische Strukturen zu strengen, minimalistischen und

spannungsvollen Kompositionen. Farbe soll, im Einklang mit Le Corbusier,

den Raum beleben. Die Villa Savoye fasziniert mich, der Baukörper steht

auf Stützen und ist durch eine Treppe und eine Rampe erschlossen. Der

Wohnraum besteht zu einem Drittel aus einem offenen Patio; ein

Bandfenster verbindet auf Fassadenebene Innen und Aussen, was Hervé in

der Reflektion auf dem Türblatt erfahrbar macht.

Apropos Farbe, warum sind die meisten Fotografien Schwarzweiss?

Um

seine Empfindungen vor und in den Gebäuden auszudrücken, schöpfte Hervé

aus der Kraft und der Variation des Lichts. Der Kern seiner Arbeit

beruht auf diesem Element, das auch der Ursprung seines Mediums ist, der

Fotografie. Schwarz und Weiss sind für Hervé Farben. Die Pläne der

Baumeister werden von den Fotografien nicht nur eingefangen, sondern

fortgeführt: Hervé baut mit dem Licht.

Der Architekt und

der Fotograf teilten eine humanistische Haltung und eine modernistische

Grundhaltung. Welche anderen Gemeinsamkeiten sehen Sie?

Im

Lauf der Jahre entdeckten und teilten sie viele gemeinsame Interessen:

die Einheit der künstlerischen Ausdrucksmittel, ihre Sensibilität für

die verschiedenen Formen, die in der Natur vorkommen, ihre Wertschätzung

traditioneller Bauten oder das Studieren antiker Zivilisationen – also

viele Quellen der Reflexion, des Austauschs und des künstlerischen

Schaffens. Aber auch die Malerei stand oft im Mittelpunkt ihrer

Diskussionen. Überdies fotografierte Hervé das gesamte plastische Werk

Le Corbusiers. «Mein Bild tendiert dazu, so streng wie ein Gemälde zu

sein. Ich habe die Kriterien eines Malers», erklärte Hervé seine Technik

des Bildausschnitts oder den Umgang mit Massen, Volumen und Kontrasten

in seinen Fotografien. Zeit seines Lebens war Hervé der Welt der

Architekten näher als der Welt der Fotografen. In seiner Bibliothek

häuften sich Bände über Städtebau und Architektur, das Studium dieser

beiden Disziplinen verfolgte er mit Begeisterung und Engagement.

War das Verhältnis von Le Corbusier und Hervé eines auf Augenhöhe oder war klar, wer der Meister ist?

Le Corbusier war der Auftraggeber, daran änderte auch die voranschreitende Freundschaft der beiden nichts. Für Le Corbusier stand das Image seines Werks im Vordergrund. Er war anspruchsvoll, mit Kritik hielt er sich nicht zurück. Trotzdem oder genau deshalb sind sich die beiden stets auf Augenhöhe begegnet. Le Corbusier äusserte sich mit Humor und Entschlossenheit zu Hervés Fotografien, zeigte aber auch grosse Wertschätzung für dessen Talent. «Doktor Caligari» war der Spitzname, den er ihm gegeben hatte – eine Anspielung auf die Schere, mit der Hervé die Komposition seiner Fotografien neu erschuf.

Warum haben Sie als Ausstellungskonzept die Gegenüberstellung von Architekturen unterschiedlicher Epochen und Kulturen gewählt?

Seit den 1950er-Jahren stellte Hervé seine Fotografien gemäss dieser sehr persönlichen Methode aus. Alt und modern begegnen sich, Gegensätze oder Annäherungen entstehen durch die innere Organisation der Bilder. Dieser Methode wollten wir auch bei der Ausstellung in Zürich treu bleiben, sie scheint uns sehr passend im Auseinandertreffen von Le Corbusier und Lucien Hervé. «Anstatt eine Ausstellung ‹schöner Fotografien› zu machen, wollte ich die breite Öffentlichkeit in das Phänomen der Architektur einführen [...] mit der Vorstellung, architektonisches Denken anhand von einander gegenübergestellten Fotografien von Architekturen verschiedener Kontinente und Epochen zeigen zu können,» so Lucien Hervé.

Welche Kriterien hatten Sie und die Kunsthistorikerin Imola Gebauer bei der Auswahl der Werke?

Es war sein zentrales Anliegen, aktuelle Probleme anhand von Werken anderer Epochen und Kulturen zu analysieren. Und darauf haben wir uns bei der Auswahl der Werke bezogen. Die Ausstellung beruht auf einer archivarischen Reflexion und eröffnet einen intensiven Dialog zwischen den Werken Le Corbusiers und anderen Architekturen. Die vorgestellten Themen spiegeln die dem Werk von Lucien Hervé inhärenten Vorstellungen über den bebauten Raum, die Rolle von Licht, Kontrasten und Rhythmen, den Ausdruck von Strukturen und Volumen, die er bis zur Abstraktion führte, und den Platz des Menschen in der Architektur wider. «Bestenfalls kann man hoffen, durch das Herausarbeiten eines besonderen Details eine vage Idee des Ganzen zu gewinnen», so Lucien Hervé.

Nochmals zu Imola Gebauer: Wie haben Sie die aktuelle Ausstellung gemeinsam entwickelt, wie lange dauerten die Vorbereitungen?

Der

Kontakt sowie der darauf aufbauende, fortlaufende Austausch nahm ein

Jahr vor Ausstellungseröffnung seinen Anfang. Wir haben uns konzentrisch

um Hervé und sein Archiv bewegt. Starte ich im Zentrum, so muss ich

Judith Hervé, die Witwe Lucien Hervés als erste nennen. Sie stand und

steht uns 98-jährig mit den unmittelbarsten Interessen und dem bestimmt

fundiertesten Wissen rund um ihren 2007 verstorbenen Partner zur Seite.

Als langjährige Mitarbeiterin im Archiv Lucien Hervés, als Freundin der

Familie stellt Imola Gebauer mit ihrer Vielzahl bereits kuratierter

Ausstellungen zum Werk Lucien Hervés eine absolute Idealbesetzung dar.

Sie kennt den Nachlass im Archiv in Paris als auch die Arbeiten, welche

in Bezug auf Fotografien Le Corbusiers Werk bei Getty Archives in LA

archiviert sind im Detail.

Und welches war Ihre Rolle dabei?

Meine Funktion umfasst vom Initiieren der Ausstellung, was am Museum für Gestaltung Zürich mittels Programmkommission stattfindet, über die Auswahl an Exponaten, der Gestaltung des Rahmenprogramms bis hin zur Leitung des laufenden Museumsbetriebs inklusive dem Anbieten und Koordinieren der Vermittlungstätigkeiten wie etwa durch öffentliche als auch private Führungen im Haus. Sobald der Auftrag des Ausarbeitens gefasst war, fand ein intensiver Austausch mit Paris statt. Für die Auswahl der Bilder als auch für die Erarbeitung der Layouts, der Hängepläne war ich bei Judith Hervé in der Wohnung der Familie zu Gast. Das war ein Glücksfall und hat mir Lucien Hervé nochmals auf eine ganz andere, sehr private und persönliche Art erfahrbar gemacht.

Quelle: Lucien Hervé

Strukturelemente von Jean Prouvé, 1963 von Lucien Hervé aufgenommen.

Quelle: Lucien Hervé

Lucien Hervés Blick auf die Gebäude von Auguste Perret in Le Havre, 1956.

Quelle: Lucien Hervé

Der Eiffelturm, den Hervé 1947 fotografierte und dabei die Geheimnisse dessen Konstruktion aufzeigen wollte, markierte den Anfang von Hervés Karriere als Architekturfotograf.

Quelle: Luciebn Hervé

Lucien Hervé fotografierte nicht nur moderne Architektur, sondern auch volkstümliche. Hier ein Beispiel aus Spanien 1959.